第二部 『原理講論』に対する補足説明

一、序

今もなお、数多くの統一教会員たちが長期間にわたってマンションの一室に監禁され、反対派から執拗なまでの“脱会強要”を受け続けています。反対牧師や元信者たちは、統一教会員が監禁されている現場に頻繁に足を運んできては、「あなたが信じている『原理講論』は間違いである、真理ではない」として、脱会のためのさまざまな説得を行っています。けれども彼らが「原理は間違いだ!」と指摘してくるものは、『原理講論』が訴えている論理の本質の部分に関してではなく、そのほとんどが単なる記述上のミス、あるいは理論の骨子を説明するために引用した聖句がふさわしいのかふさわしくないのかといった“表現上の完成度レベル”の問題にすぎないものばかりです。

この“表現上の完成度レベル”を問題にするなら、クリスチャンたちが信じている「新約聖書」も数多くの記述ミスや旧約聖書からの聖句の引用問題を抱えているために、それを根拠とする彼らの批判自体がその“思想的根拠”を失って跡形なく粉砕されてしまう類のものにすぎなくなってしまうことでしょう。

にもかかわらず、彼らの心の中には、「新約聖書」に対しては“信仰の論理”をもってそれを擁護しようとするメンタリティー(精神作用)が、反対に「統一原理」に対してはそれを批判して粉砕しようとするメンタリティーが、無意識のうちにも働いているのです。そのこと自体に、彼らは気づいていません。

最近の傾向として、反対牧師たちの説得による離教者は年々減少してきていますが、今なおこのような欺瞞的な反対牧師の説得術に引っかかって“脱会”へと追い込まれてしまう統一教会員が、少なからずあとを絶たないでいることに対して、深く憂えていました。そこで『原理講論』における“記述ミス”や“聖句の引用問題”等のうちの主要なものについて、あるいは決して間違いではないが「補足」が必要であろうと思われる箇所などを、私なりにここに取りあげて解説しておこうと思います。

それは反対派が脱会強要のなかで問題にするであろう箇所を先がけて取り上げ、その内容に対する解答を載せておくことによって、いかに彼らの批判が『原理講論』の表面的な記述上の問題にすぎないものばかりであるのかを、前もって皆さんに理解しておいていただきたいと思ったからです。そうすることによって、皆さんが反対牧師のその場逃れの詭弁に惑わされることなく、この偉大なる「統一原理」の奥深い世界を、さらに探究し続けていって欲しいと願っているのです。これが『原理講論』の記述ミスや聖句の引用問題にあえて的を絞って、それを第二部としてここに記載する理由です。

(注) 実際のところ、反対牧師たちの多くは“「統一原理」は真理ではない”と言ってひたすら批判ばかりに終始する傾向が強く、やがて統一教会員の心に上手に“不信感”を植え付けさせ、脱会へと追い込むことには成功するのですが、かといってそれに取って代わるようなより素晴らしい理念を提示することはしないでいるのです。ですから、彼らの強制的説得によって脱会させられた人のほとんどの場合が、人生に対する“後悔”や宗教(とりわけ統一教会)に対する“恨み”の念を抱くことはあっても、その後に熱心なクリスチャンとなり“新たな希望”を見いだしている人は非常に少ないのです。例えば反対活動に専念している和賀真也牧師のエクレシア会においては、「統一教会を脱会してセブンスデーに入信する人は、一割くらいしかいない」と残念そうに語っている現実がありますし(「マルコポーロ」一九九二年九月号、五〇頁)、またプロテスタントの最大教派である日本基督教団に所属する川崎経子牧師にいたっては、「百人脱会させて一人クリスチャンになるかならないかくらいですが、私はそれでいいと思っています」(『福音と世界』新教出版社、一九九三年九月号、三六頁)とまで嘯いているのです。このような、監禁現場の説得に携わる反対牧師たちが自ら明かす“脱会劇”の現実は、いかに今日の既成キリスト教会が、彼らの問題視している統一教会以上の魅力をもつ宗教になっていないのかを、如実に物語っていると言えるのではないでしょうか?

これから論述する内容はあくまでも個人的な見解であり、統一教会の本部から出された“公式的”なものではありませんが、しかし脱会説得に引っかからないための予備的資料として、是非とも皆さんに役立てていただけるよう願ってやみません。

また、反対牧師の詭弁によってすでに惑わされてしまった元信者の方々も、この書を学ぶことを通して、かつて持っていた“純粋な動機”をもう一度思い起こし、それを取り戻すことができるようにと、切に願ってやみません。

なお、この第二部については、本書の第一部の論旨に付随して取りあげたものですので、第一部の意図している内容をまず一読され、その概要を理解してからお読みになられますようお願い致します。つまり、この種の教理的論争の全貌を見極め、かつ正しく把握するためには、どうしても第一部で取り上げた“新約聖書それ自体が抱えている問題点”をも同時に抱き合わせて比較しておくことは不可欠であり、それを踏まえておいてこそ初めて真の意味でのトータル的理解が可能になってくると思われるからです。

またさらに、この第二部のみが過剰に誇張されることは、ものごとの公平さを欠いてしまうことにもつながり、かつ批判精神の旺盛な反対牧師たちに悪用されてしまう結果にならないとも限らないからです。(事実、研修セミナーなどで配布した「原理講論における訂正箇所」【資料A】や、その他の非公式資料【資料B】などに基づいて、「統一教会も俺たちが指摘してやることによって、やっとその間違いに気付きはじめた」と、悪口の限りをつくしている反対派の人物もいるほどです。)

したがって、そのような危険を避けるために、コピーや書き写し、その他の方法などにより、この第二部のみ、あるいは第二部の或る一部分だけを取り出して使用されることは、如何なる理由があるにせよ、固くお断り致します。

なお、検討する際に使用した『原理講論』は、一九九三年(平成五年)六月一八日に出版された「普及版」の初版であり、最近新たに出版された「三色刷り」の『原理講論』ではありません。したがって、記載しているページ数や行数は、その一九九三年出版の「普及版」の初版を基準に表記しています。

(注)『原理講論』から取り上げた箇所をそれぞれ検討してみた結果、その表現において、そこに補足すればよりふさわしくなると思われる言葉については、それを括弧〔 〕の中に入れて表記しておきました。

二、検討箇所、及び補足説明

はじめに

第一部でも取りあげたように、文先生は一九九五年の年頭メッセージにおいて、「『原理講論』は劉協会長が書いたのではありません。一ページ、一ページ鑑定を受けたのです。私が成したことに手を付けることはできません。ありとあらゆるものが、皆そろっているのです。間違っていたとしても、それを知らないのではありません。間違っているところ何か所かを、そのままにしておかなければならないのです。すべてを教えてあげるわけにはいかないのです」(『ファミリー』一九九五年二月号、六三頁)と意味深長なるメッセージを語っておられます。つまり、あえて『原理講論』をそのようにしておられる理由が明確にあり、かつ御言を受ける者自身が謙虚になって悟らなければならない何らかの隠された責任分担というものがあるということを、それは教示していると考えられます。

その摂理的、あるいは原理的な意味については、すでに第一部においてある程度考察してみました──次の項でも検討しています――が、その意味を検証すること以上に、もっと重要視すべき本質的な問題が残されていると思われます。それは、これから論述していく検討箇所とは、我々が御言を学ぶ姿勢がどうあるべきなのか、すなわち“自分は如何なる動機をもって御言と取り組んでいるのか──真理を探究しようとする純粋な動機か? もしくは重箱の隅をほじくろうとする不純な動機なのか?”といった心のあり方(動機)が、この記述ミスなどの問題点を通して、本質的に問われている(あるいは分別されている)のではないかといった点です。事実、二千年前のユダヤ教指導者たちは、イエスの語られた御言に対して、その「言葉じり」を捕らえようとする不純な動機をもって取り組んでいたために、イエスの価値が分からないまま、神の摂理に反逆する立場に立ってしまったのでした。

したがって、これから論述する「『原理講論』に対する補足説明」に関しては、すべての人が謙虚になり、かつ「真理を探究していこう」とする“分別された動機”をもって取り組むべきではないかという点を、まず最初に確認しておきたいと思うのです。

それでは、具体的な検討に入ることにしましょう。

本論

(1) 総序で論じられている、「このような人間の矛盾性は、人間が地上に初めて生を享けたときからあったものとは、到底考えられない。なぜかといえば、いかなる存在でも、矛盾性を内包したままでは、生成することさえも不可能だからである。もし人間が、地上に生を享ける以前から、既にこのような矛盾性を内包せざるを得ないような、運命的な存在であったとすれば、生まれるというそのこと自体不可能であったといえよう」(二二頁・一三行目)という表現に対して、人間は矛盾性を内包したままでも実際には生まれてきている(生成している)ではないか、という批判がなされる可能性があると思われます。したがって、ここの表現においては、「矛盾」と「矛盾性」、あるいは「存在論的矛盾」と「目的(価値)論的矛盾」との概念の区別を明確にして把握しておく必要があると思われますので、次のような補足的な理解をしておくことがより望ましいと言えるでしょう。

補足文(案)

存在するものが、いかなるものであっても、それ自体の内部に矛盾性をもつようになれば、〔その存在の目的は〕破壊されざるを得ない。………ところで、このような人間の矛盾性は、人間が地上に初めて生を享けたときからあったものとは、到底考えられない。なぜかといえば、いかなる存在でも、矛盾性を内包したままでは、〔目的を有する存在としては〕生成することさえも不可能だからである。もし人間が、地上に生を享ける以前から、既にこのような矛盾性を内包せざるを得ないような、運命的な存在であったとすれは、〔目的ある存在として〕生まれるというそのこと自体不可能であったといえよう。

[補足説明]

人間が本来的に矛盾性を内包した存在であるか否かという問題は、古来から論じられてきた人間存在に関わる根本的な問いでした。

伝統的なキリスト教思想においては、人間のもつ矛盾性とは人間始祖アダムとエバの「堕落」によってもたらされたもので、それは神の創造のあとで起こった「失楽園の物語」に由来しており、したがって「悪とは最終的に滅ぼされるべき非本来的なものである」との考え方が伝統的理解でした。それに対して、おもに汎神論的な東洋思想が伝統的に保持してきた「諦念的概念」であるところの思想によると、矛盾性とはもともと人間が持っていた本来的な性質であり、つまり「悪があるからこそ善があるのだ」といったような、陽・陰的な概念に適用させて捉えるという考え方があって、これらの相反する“二つの思想”が、歴史的には対峙していたと言えます。

けれどもキリスト教においては、今まで伝統的に保持してきた「堕落」の概念を否定するような考え方が近世以降続々と登場してきており、例えば《進化論的解釈──我々のもつ道徳的失敗は、人間が遺伝によって受け継いできた動物的特性の痕跡である》《精神分析学的解釈――罪に病む魂とは、現代の不健康な神経衰弱者のことに他ならない》《実存主義的解釈──我々の道徳上の過ちは、甚だしい存在論的な恐怖と苦悶から生じる》等々(参考、金永雲著『統一神学』光言社、一二五~一二八頁)というようなさまざまな考え方によって、従来の伝統的なキリスト教思想は深刻なまでの神学的挑戦を受けていると言わざるを得ないのです。

もしも「願わざる悪を行ってしまう」という矛盾した状態が、人間の“本来的な姿”であるとすれば、その矛盾した状態からの解放のためにあえてメシヤを迎える必要などはさらさらなく、やがてその考え方を突き詰めていけば、ややもすると被造世界を造られた唯一神の実在さえも疑わしきものとなり、最終的にはそれを否定しなければならなくなるかもしれません。したがって、キリスト教は、汎神論である東洋思想をはじめ、その他の無神論などをベースとした思想的挑戦に対して、明確な解答を準備しなければならないと言えるでしょう。

ところで、「統一原理」は、天地を創造された唯一なる人格神──しかも、それは二性性相の中和的主体としての神──を基本概念として、すべての理論が展開されており、そのうえで「人間は本来的に神の似姿(神の宮)として創造されている」と理解しています。したがって、人間が内包している矛盾性とは、あくまでも後天的に生じたものとして理解されているのです。ここで取りあげた『原理講論』の総序の記述は、まさにそのことを言わんとしたものだと言えましょう。

また「統一原理」では、東洋思想のもつ陽・陰の概念をその“思考の枠組み”のなかに包摂しつつ、それと同時にキリスト教の「超越神」(一神教 monotheism )の概念をも保有するという、止揚統一的な“パラダイム”をもっています。

このような止揚統一的な理論である「統一原理」は、善・悪とは、陽・陰の関係ではないと結論付けています。すなわち、陽と陰とは、神の創造目的という一つの「共通した目的」に基づきながら存在している「主体と客体(対象)」の関係なのですが、善と悪は、神の創造目的に適合するか否かという、二つの「相反する目的」を志向して現れてきている「主体と主体」の対立関係であると捉えるのです。実に、この“目的性”を中心に見るところにこそ、重要なキーポイントがあると言えるのです(『原理講論』一一七~一一九頁の「目的性から見た善と悪」を参照のこと)。

したがって、「統一原理」とは、“善・悪”と“陽・陰”の概念を混同させてしまいやすい東洋思想の弱点を補いつつ、その思想をさらにキリスト教の概念の枠組みのなかへとみごとに導入することのできた、卓越した理論であると言えるでしょう。

(2) 「淫乱がキリスト教の教理で最も大きな罪として取り扱われている」(二七頁・一五行目)という文章のなかの「最も大きな罪」という表現についてですが、カトリック、ギリシア正教、プロテスタントなどを含め、すべてのキリスト教の教派において「最も」という合意があるかどうかは疑問視されるところです。

けれども、淫乱が歴史的に「大きな罪」として戒められてきたということは事実ですので、この「性」の問題については次に補足説明し、さらに理解を深めておく必要があると思われます。

[補足説明]

まず最初に、キリスト教成立の母体となったユダヤ教が、「性」の問題をどのように捉えてきたのかを見ておきましょう。

イエス当時のユダヤ教において、姦淫の罪は厳しく戒められていました。「一切の姦淫は禁じられた。ヤハウェの命令は絶対であった。『あなたは姦淫をしてはならない』(出エ二〇・14)。ラビは姦淫の罪を無神論の最高の罪と同列においた」(ダニエル=ロプス著『イエス時代の日常生活Ⅰ』山本書店、二二二頁)とされています。なかでも、キリスト教に多大な影響を及ぼしたと考えられているエッセネ派(クムラン教団)では、極めて厳格な生活を行っており、基本的に女子の入団が許可されていなかったほどでした(ダニエル=ロプス著『イエス時代の日常生活Ⅲ』山本書店、一六四頁)。

さらに、ユダヤ教の習慣においては、「生殖に結びつかない性的行為を『忌まわしい行為』として禁止しており、不浄に関する律法では、妊娠の可能性が大きい時以外の夫婦の性交渉が禁じられていた」(E・ペイゲルス著『アダムとエバと蛇』ヨルダン社、五二頁)と言われています。

では次に、初代キリスト教会を見ておきましょう。キリスト教初期の時代においては、主にパウロ書簡の聖句の解釈(例えば、Iコリ七・8や同七・29など)をめぐって、「禁欲主義」あるいは「独身主義」がキリスト教の正統的な教えに属するか否かについて、教理的な論争が行われたという経緯がありました。禁欲主義を支持する人たちの間では「テクラの物語」(参照、『聖書外典偽典7─新約外典』教文館、九七~一一三頁の「パウロ行伝」)など、禁欲主義を称賛する聖女伝説が生み出されており、それが広く受け入れられていました。また、殉教者ユスティノスの弟子タティアノス(一二〇頃~?)は、アダムとエバの罪が性交の発端となったという主張を支持しており、かつ結婚を考案したとの科でアダムを非難し、「この罪のゆえに神は違反者であるアダムとその同伴者を楽園から追放した」(E・ペイゲルス著『アダムとエバと蛇』ヨルダン社、八一~八二頁)のだと考えました。(注、この「失楽園」に対する性的解釈については、創世記四章1節の「知ること」を意味するヘブライ語の動詞ヤーダー yada’に「性交」の意味が含まれることから、その解釈に賛同する学者もいます。)

これに対して、アレクサンドリアのクレメンス(一四〇頃~二一一頃)やリヨンのエイレナイオス(一三〇頃~二〇〇頃)は、「禁欲主義」や「独身主義」などを否定する見解をとりました。特にクレメンスは、「性交は罪深いものではなく、神の原初の──そして『善なる』──創造の一部である。………生殖に携わる人々は罪を犯しているのではなく、むしろ『創造の業において神と共働することである』」(前掲書、八二頁)と主張しました。そして原罪とは、あくまでも「神の戒めに対する不服従にあった」としたのです。けれども、彼らが行った「失楽園」に対する解釈にしても、そこには性的要素がいまだに深くかかわっていたことも事実なのです。次のようなクレメンスやエイレナイオスらの主張が、その後のキリスト教思想の形成に対し、大きな影響を及ぼすことにもなりました。

●「もしも性交を行うことがアダムとエバの罪ではないならば、最初の致命的な罪過とは何であったのか。クレメンスやエイレナイオスのような教父たちは、最初の罪が神の戒めに対する不服従にあったと主張する。しかしクレメンスや彼の同時代人の司教であったリヨンのエイレナイオスも、性欲を堕罪の主要な原因とすることを回避しようとすることには熱心であったものの、彼らの想像では、『人の最初の不服従』と堕罪こそが実際には性的形態を取っていたのである。クレメンスは、アダムとエバの不服従が意味しているのは、彼らが何をなしたかではなく、いかになしたかということである、と入念に説明している。クレメンスが想像する情景では、アダムとエバは血気にはやる若者のように、彼らの父の祝福を受ける前に性的合一に突進した。エイレナイオスは、アダムとエバが実際には未成年であったと説明する。

彼らはかつて創造されて間もないときには、子供の生殖についての知識をまったくもたなかった。彼らがまず成人に達し、次にその時点から『増える』ということが必要であったのだ。

クレメンスは、アダムが『しかるべき時を待たずに結婚の実を欲し、そのために罪に陥ってしまった………彼らはまだ若くて誘惑に惑わされていたので、しかるべき時にいたる前に、早々とその行為に促されたのである』と述べて、彼を非難した。エイレナイオスは、罪意識を感じさせるアダムの応答から、性欲が彼を罪へとそそのかしたことは彼にも十分わかっていたことは明らかであり、なぜなら『彼の身体をさほど刺激しない葉は他にもたくさんあったのに』、彼は自分自身とエバをちくちく刺激する無花果の葉で覆ったからである、と付け加えている。こうしてアダムは自分たちを罪に導いた当の器官を罰した」(E・ペイゲルス著『アダムとエバと蛇』ヨルダン社、八二~八三頁)

やがて、キリスト教は長かった苦難と迫害の時代を終えて、ローマ帝国の公認宗教となりました。この時代において大きな影響を及ぼしたニュッサのグレゴリオス(三三〇頃~三九四)、ヒエロニムス(三四七~四一九)、アンブロシウス(三三四~三九七)、アウグスティヌス(三五四~四三〇)等の見解を次に見ておきましょう。これら聖人と呼ばれ、キリスト教史に多大なる影響を及ぼした人たちは、一言でいうと「禁欲主義」を熱心に推奨した人たちなのでした。

特に、ローマの修道士ヨウィニアーヌス(?~四〇六)が行った、「禁欲主義」や「独身主義」は聖書に反する教えであるという主張に対して、聖書の権威であるヒエロニムス(注、彼はカトリック聖書の基準となったラテン語訳聖書「ウルガータ」を編纂した)は猛烈に反対し、次のような反論を行ったとされています。

●「ヒエロニムスは、ヨウィニアーヌスヘの論駁に着手したとき、ヨウィニアーヌスが引用した数々の聖書の箇所を調べ、それらが反対の結論を支持していることを主張した。ヒエロニムスは聖書に詳しいことで有名であった──今でもそうである。創世記二章が堕落(すなわち創世記三章「失楽園」)以前の結婚制度を叙述していることを、彼が知っていたことは疑いもない。それなのに、彼は特定の目的をもって節の順序を入れ替え、結婚は罪に続いて起きたもので、従って神の呪いの下に堕ちたことを明らかにしようとした。

アダムとエバに関しては、堕落以前の彼らは楽園で純潔であったと主張しなければならない。しかし、罪を犯し楽園を追放されてからはただちに結婚した。それから、『それ故に人はその父と母を離れて、妻と結び合い、そして彼らは一つの体となる』(創世記二章24節)が来る。

ヒエロニムスは、イエス自身は『肉においては独身のままであり、霊においては一夫一婦主義者であって』、彼の唯一の花嫁たる教会に忠実であったと断言し、更に『……私は使徒(パウロ)が教えてくれたことを言おう……実際、キリストの身体の清さから見て、すべての性的交渉は汚れている』とつけ加えた。………(中略)………

ヨウィニアーヌスは偽パウロ書簡(注、第Ⅰ、第Ⅱテモテ書、テトス書、へブル書など)に訴えたが、ヒエロニムスは基本的に学者がパウロの真正な手紙と認めているものから引用し、Ⅰコリント七章を強調してパウロの言葉を激しい誇張で拡大する。

もし『男性は女性に触れない方が良い』のなら、触れることは悪い……[パウロが唯一結婚を許すのは][姦淫の故]であって、それはあたかも、『もっとも上等な小麦粉を食べるのは良い』ことであるが、しかし飢えた人が排せつ物をむさぼり食べるくらいなら大麦を食べても良いと言うようなもので……『結婚した方が良い』と彼が言う理由は燃える方がもっと悪いからだ……。それはあたかも『完全に盲目であるよりは片目が見える方が良い。折れた足で四つん這いになって歩くよりも一本足で立ち、まつば杖で身体を支えた方が良い』というようなものだ」(E・ペイゲルス著『アダムとエバと蛇』ヨルダン社、二〇三~二〇五頁)

この激烈な論争のすえに、ヨウィニアーヌスは「破門宣告」を受けたのでした。

また、ニュッサのグレゴリオスは、独身生活こそが神の本来意図した人間のあるべき姿だとして、それに憧れの念を抱いていましたし、西方教会の確立に貢献したアンブロシウスも、自らが行った禁欲的生活を通じて、多くの人々に影響を与えたのでした。

以上のような「性」を「罪」と同一的に見倣す神学的主張は、やがて聖アウグスティヌスの登場によってさらに強化され、重要な局面を迎えることになります。すなわち彼は、性的欲望そのものを「原罪」と同一視する傾向をもった立場において、その後のキリスト教史に影響を与える聖書釈義を展開したのです。

そしてアウグスティヌスは、人間社会に「性的欲望を恥じ……生殖器を覆ったり、性行為を公衆の目から遮断したりする習慣が普遍的に見られること」自体が、この主張の真実性を証明していると考えました(前掲書、二三七頁)。また「誰もが性欲を通じて孕まれ、性欲は受胎に関係する当の精子を通じてすべての者に伝えられるので、すべての人類か『母の胎から』罪に汚れて」(同、二七二頁)おり、かつこの性を媒介とした「原罪の遺伝」によって、アダムの犯した罪が人類全体に「可死性」をもたらしていると理解したのです。

このアウグスティヌスの解釈が、今日に至るまでのカトリックにおける教理的中核を築き、大きな影響を与えてきました。但し、プロテスタントにおいては、クレメンスらの主張した「罪とは神への不服従にあった」という見解への回帰が見られ、それはルターの把握した、原罪を“利己心”(selbstsucht=ゼルプストズフト)とみる考え方に基づいています。けれども、その原罪が遺伝するという点においては、基本的にアウグスティヌスの見解に従っているのです(参照、『ウェストミンスター信仰告白』第六章の3、『アウグスブルク信仰告白』第二条など)。

以上の内容から分かるように、キリスト教の教理においては、「罪」の問題を「性」と結びつける傾向性が伝統的にあり、そのような立場からみて、「姦淫」を極めて大きな罪と見做してきたのです。けれども、この「性」に関する歴史的論争は、クレメンスやエイレナイオスなどの見解に代表されているように、「性交とは罪深いものではなく、神の原初の創造の一部である」、あるいは「結婚は神によって祝福されたものである」という反対意見が存在したということも、また厳然とした事実でした。したがって、以上の歴史的経緯を踏まえたうえで、この表現を理解しておくことが望ましいと言えるでしょう。

補足文(案)

『原理講論』が、姦淫を「最も大きな罪」と強調しているその意図を、以上の補足説明のなかから汲み取って、より厳密な表現としては「淫乱がキリスト教の教理で〔極めて〕大きな罪として扱われている」と理解しておく。

[追記]

アウグスティヌスは、性欲そのものを「原罪」と同一視する傾向にありましたが、この主張は「統一原理」の観点から見るとき、再吟味が必要であると言えます。

「統一原理」においては、「性」それ自体は神の創造目的において「善なるもの」として自然的に付与されているものと見ています。つまり、性とは聖なるものであって、決してアウグスティヌスが言うように“罪悪視”すべきものではなく、むしろ「統一原理」は、エイレナイオスやクレメンスの主張した「性交は罪深いものではなく、神の原初の──そして『善なる』──創造の一部である」という見解と通じる側面をもっています。さらに結婚についても、それは最も崇高なるもので、神によって制定され祝福された重要な創造目的であると見ています(『原理講論』六七頁の「第二祝福」を参照のこと)。この「統一原理」の考え方は、もともとユダヤ教がもっている「性は神が望んだ人間のあり方の不可避的な一側面であり、独身の人間は不完全である」(『諸宗教の倫理学──性の倫理』九州大学出版会、一〇頁)という考え方に類似していると言えるでしょう。

では、なぜキリスト教においては、歴史的にこれほどまでに「性」それ自体を罪悪視してこざるを得なかったのでしょうか?──それは当然、堕落の原因が「不倫なる性関係」にあったため、彼らがそれを啓示的に、あるいは心霊的に察知していたからだと言えますが。──

それは善・悪に対する概念規定を、おそらく「存在論的な側面」からのみ把握して論争に終始する傾向が強かったため、「性」そのものが善か悪か、あるいは「結婚」そのものが善か悪かといった観点からのみに終始して論議されるだけにとどまってしまい、真の意味での納得いく結論にまで行き着けなかったのだと思われるのです。つまりキリスト教は、あまりにも“存在論的”な思考法ばかりに固執しすぎたのだと言えるのではないでしょうか(注、キリスト教は「東洋思想」において陽・陰で捉えている“概念枠”対しても、そのうちの陰的な部分を「悪」と見做す傾向性をもっているのです)。

それ故に、アウグスティヌスの神学では、アダム(人間)の犯した罪が、被造物の諸性質、すなわち存在論にかかわる部分や、自然の秩序までをも“変質させてしまった”と考えているのです。例えば、聖書の言葉どおりに、「女性における産みの苦しみが生じた」(創三・16)や「地がのろわれ、茨やあざみが生じるようになった」(創三・17~18)のは堕落の結果によるものといった具合にです。このような考え方は、現代の福音派の立場にたつクリスチャンたちの間においても、今なお根強い影響力をもっており、例えば、彼らの思い描く天国(本然の世界)とは、人間や動物の“病気”や“死”などはなくなってしまい、さらに植物か枯れることも、物が腐敗することも、また昼に対する“夜”さえもなくなってしまうのだと考えているのです。つまり、我々が現在住んでいる世界とは、アダムの犯した罪によって呪われてしまい、根本的な変質を遂げてしまっている世界だというのです(参考、高木慶太・芦田拓也共著『これからの世界情勢と聖書の預言』いのちのことば社、一七二~一七六頁、一九〇~一九九頁【資料C】)。

それに対して、「統一原理」では「目的性から見た善と悪」という概念枠からものことを判断する尺度をもっており、すべての存在物は、存在論的には神によって創造された本然の姿のままであると見ています。つまり、アダムの堕落後においても、“自然の秩序”が存在論的な意味での特殊な変質を遂げたわけではないと理解しているのです(参考、『原理講論』二一四頁、「復活は人間にいかなる変化を起こすか」を参照のこと)。

すなわち、善・悪の判断基準とは、決して“存在論的”なものによって左右されてしまうものではなく、あくまでも神の創造目的に適って用いられているか否かという“目的論的”なところに重要なポイントかあると見ているのです。

故に、カトリックをはじめとするキリスト教は、伝統的にアウグスティヌスの見解を採用してきましたが、このアウグスティヌスの「性欲=悪」に対して論争を挑んだ異端者ユリアヌス(三八六~四五四)が、「アウグスティヌスは性的不節制と(性的)欲望、それ自体を混同している」(E・ペイゲルス著『アダムとエバと蛇』ヨルダン社、二九一頁)と問題提起したことについては、もう一度検討すべき課題だと言えるでしょう。

さらに、アウグスティヌスは、パウロの主張に倣って、「肉体の死」はアダムの犯した罪の結果によってもたらされたものだと理解しました。この論点をめぐっても、ユリアヌスはアウグスティヌスと神学論争を展開しています。これについても、正統的キリスト教はアウグスティヌスの主張を採用してきましたが、「統一原理」においては、むしろ異端者ユリアヌスの、「アウグスティヌスは生理学を倫理学と混同している。死は罪に対する罰ではなく、ちょうど性的興奮や陣痛のように、ひとつの自然的過程であり、すべての生ける種にとって自然かつ必然的、そして普遍的である。そうした過程には、人間の選択は関与しない──そして罪とも関わらない」(前掲書、二九三~二九四頁)という見解に同調する側面をもっています(『原理講論』二〇八~二一五頁の「復活」を参照のこと)。

「統一原理」は堕落による死を“霊的死のみ”と見ており、この肉体の死を「自然的と見るか」、あるいはパウロやアウグスティヌスのように「罪の結果として見るか」という問題も、今日において再吟味が必要な神学的課題だと言えるでしょう(参考、榎十四郎著『旧約と新約の矛盾―地上の論理と終末の論理』ヨルダン社、一三七~一四七頁【資料D】)。

(注) 肉体の死を「自然」と見るか、あるいは「罪の結果」と見るかという問題は、実はキリスト教神学の存亡に関わってくる重大な問題です。「肉体の死」がアダムの罪によって人類にもたらされたという“大前提”があるからこそ、そのような罪を清算するためには、必す「無原罪」のイエスが十字架で死ななければならなかったという論理的要請をもたらしてくれるのであり、かつその罪を清算したのちに、イエスが肉体をもって復活されたという信仰を確保してくれるのです(参考、拙著『統一教会の正統性』一一〇~一一三頁)。

ところが、もしも肉体の死が「罪の結果」ではなく「自然」であり、堕落によってもたらされたものは「霊的死」のみだったとするならば、その罪の清算のためにメシヤが必ず死ななければならなかったという必然性が極めて薄くなってしまい、さらにはイエスの復活、及び終末時に「肉体の復活」がもたらされる(参考聖句、ピリピ三・21)と期待しているクリスチャンたちの信仰は、無残にも“完全に破壊されてしまう”ことにもなるのです(ギュンター・ボルンカム著『ナザレのイエス』新教出版社、二四四~二四五頁【資料E】)。

さらに「原罪の遺伝」についても、アウグスティヌスはそれを「生物学的」なものとして捉える傾向性がありますが、これも再吟味が必要だと言えるでしょう。統一原理的な観点から見ると、原罪の遺伝は、決して血液や遺伝子といったものを通じて、何か物質的なものが代々受け継がれていくということではなく、それは人類が血統的な有機的一体性を有しているがゆえに、その血のつながりを条件(因縁)として法廷論的(forensic)に罪の讒訴が後孫にまで及ぶということを意味しているのに他なりません。つまり、生物学的要素を媒介(条件)とした讒訴条件の伝播のことであると理解しています。さらに「統一原理」では、堕落とは天使長とエバとの間で起こったものと理解していますが、しかしそれはあくまでも霊的な関係―決して生物学的血統を媒介としていない──であって、肉体的関係ではありませんでした。しかし、天使長との霊的な関係であったといえども、「愛によって一体となれば、互いにその対象から先方の要素を受けるように創造された原理」(『原理講論』一〇九頁)によって、堕落したときに偶発的に生じてしまった“堕落性”が、天使長からエバへ、さらにエバからアダムヘと受け継がれてしまったというのです。

(注) ちなみに蛇を形容する「狡猾」(創三・1)は、ヘブライ語で「アルーム」ですが、これは堕落後のアダム・エバについて述べている「裸=エルミーム」(創三・7)という言葉と同じ子音であり、これら二つの言葉には明らかな「語呂合わせ」としての意図的な配置があることが指摘されています(『フランシスコ会訳聖書』の注解、四一頁)。これは「原理講論」が述べているように、「狡猾」と形容された蛇の要素(性稟)が、愛によって一体化することによって、アダムとエバにそのまま相続されてしまったということを暗示していると言えましょう。

このように、天使長からエバヘ、さらにはエバからアダムヘ受け継がれていった罪や堕落性は、“生物学的な遺伝”によって伝えられるものではないと言えます。

以上において見てきたように、アウグスティヌスの構築した神学のなかには(およびプロテスタント神学においても)、再吟味の必要な部分が残されていると言えるでしょう。しかし、かといって「統一原理」は、アウグスティヌスを過小評価するつもりはさらさらありません。むしろ彼を、神の復帰摂理上において非常に重要な役割を担っている摂理的中心人物であったと見ているのです。

それは、十字架贖罪によって「救いが《先取り的》に完成している」と強調しやすいキリスト教のなかにおいて、アウグスティヌスは“我々人間はいまだに生まれながら原罪に囚われている身である”という「原罪説」を強調した点において、再臨摂理(終末論)の重要性を強調することのできる余地──十字架と復活で「救いの摂理」が完結したのではなく、それは「再臨」によって完結される──を確保したと言えるでしょうし、また原罪の問題を「性」と結びつけて考えたという点においても、堕落の根源を洞察するにさいし、重要な視点を我々に提供してくれたと言えるでしょう。

(3) 「無形にいます神の神性を、我々はいかにして知ることができるだろうか。それは、被造世界を観察することによって、知ることができる。そこで、パウロは、『神の見えない性質、すなわち、神の永遠の力と神性とは、天地創造このかた、被造物において知られていて、明らかに認められるからである。したがって、彼らには弁解の余地がない』(ロマ一・20)と記録している」(四二頁・三行目)とありますが、けれども、キリスト教神学においては、ここで引用されているロマ書一章20節の解釈をめぐってエミール・ブルンナー(一八八九~一九六六)とカール・バルト(一八八六~一九六八)との間で「自然神学論争」が展開されており、バルト側からは「自然神学」を一切否定する主張がなされています。したがって、この『原理講論』の主張は、バルト神学を信奉している人たちから徹底的に批判されてしまう可能性があると思われますので、次に補足説明を加えておきたいと思います。

(注) これから取り上げるこの「自然神学論争」の問題は、反対派が山崎浩子さんを脱会させるときに、その説得材料として用いた書籍であるところの、ハンフリート・ミューラー著『福音主義神学概説』(日本基督教団出版局)に関達している内容です。

[補足説明]

神を認識する方法としては、神からの人間に対する“語り掛け”すなわち「啓示」による道と、人間側からの神への“問い掛け”すなわち「理性」による道という、二つの道が考えられます。前者の、神側からの“語り掛け”に負っているものとして「啓示神学」があり、後者の人間の“理性”に属するものとして「自然神学」を位置づけることができます。

さて、カトリック教会では、この「啓示神学」と「自然神学」の両者を正統的教理として認める立場をとっていますが、プロテスタントの諸教派になると、その立場を一概に述べることはできません。

それは「啓示神学」に立脚するという点では一致しても、人間がもつ“理性”に負う側面の強い「自然神学」を、正統的な教理として認めるか否かという点では、立場が大きく二分されてしまっているからです。そして、特に日本のプロテスタント教会においては、「自然神学」を完全否定しているバルト神学(福音主義)を信奉している人たち──バルティアン──が非常に多くいるのです。

したがって、バルト神学の立場にたっている牧師は、『原理講論』の「被造世界を観察することによって、(神を)知ることができる」(四二頁)というような主張を聞くと、必然的にそれを拒絶し、激しく批判することになってしまうのです。

そこで我々は、プロテスタントの牧師(特に、バルト神学の信奉者たち)が何故「自然神学」を完全に否定しているのか、その理由について基本的な理解を深めておく必要があると言えるでしょう。

それでは、まず最初に「自然神学」【資料F】を認めるカトリックの立場を見ておきましょう。カトリック神学の集大成をなしたトマス・アクィナス(一二二五頃~一二七四)は、人間が堕落によって失ったものは「神との霊的交わり」としての恩寵であり、自然的能力として付与された「理性」は堕落後においてもそのまま残っていると考えました。したがって、人間は「理性」の力によって、ある程度まで神を知ることができるとしたのです。この人間のもつ理性の“有効性”を認めるところに、まず「自然神学」の根拠があります。ただし、この自然神学はあくまでも“信仰への道”を用意する補助的なものであって、「神の啓示」こそが真の神認識を完成させるものとして、「啓示神学」の優位性を認めているということは言うまでもありません。

ところが、それに対してプロテスタント神学(福音主義神学)では、人間は堕落によって何もかも失ってしまったという「全的堕落」の概念を強調しています。つまり、原罪をもった人間とは“健全な理性”を完全喪失しているので、人間側からの如何なる努力によっても決して神を認識することはできず、唯一の道としては「神の啓示」による立場しかないと主張するのです。そこで、彼らはプロテスタントの基本精神である「聖書のみ」──これはカトリック主義への根強い反発から生まれたとも言えます〈参考、熊野義孝著『キリスト教概説』新教出版社、五一頁〉──という原則に立脚し、すべてを解釈しようとするのです。ただし、バルト神学では、神の啓示とは「キリストそのもの」(特殊啓示)であると考えています。

結局のところ、カトリックとプロテスタントとの「自然神学」に対する評価の違いをもたらしている要因は、「人間の理性」が堕落によって完全に腐敗しているか否か、すなわち「全的堕落」を承認するか否かというところにあると言えるでしょう。

それでは次に、パウロが述べたロマ書一章20節の聖句について、それぞれの諸教派がどのように解釈しているのかを、具体的に見ておきましょう。

まず、カトリックでは基本的に次のような一致した見解をもっています。カトリック教会は、一八六九~七〇年に開催された第一ヴァチカン公会議において、自然啓示による神認識が可能であることを決議し、その根拠としてロマ書一章20節を引用しています。このカトリック教会における聖書注解の幾つかを、次に紹介しておきましょう。

●「本節は、第二バチカン公会議の教義憲章『カトリックの信仰』に引用されたもので(DS3004参照)、パウロはここで、聖書による啓示がなくても、人は知性の働きによって神を知ることができると説いている。なお、知恵の書一三・1~9参照」(フランシスコ会訳聖書『パウロ書簡Ⅰ』中央出版社、六一頁)

●「造られたものを通して自分の知性能力によって、創造主としての神を知るようになることができ、また、そうすべきだということは、聖書に共通の教えである(詩八・3、イザヤ四二・5、同四五・18、知一三・1、5、同一四・22)。同じことが、第二バチカン公会議(DzS3004)で教義として決定された。……すなわち被造物から神を知ることができる」(『カトリック聖書新注解書』エンデルレ書店、一四〇一頁)

また、カトリックの聖書注解書が、ロマ書一章20節の「引照聖句」としている知恵の書一三章1~9節(注、プロテスタントの聖書には含まれていない)は、自然神学を裏付ける聖句として重要なもののひとつとして挙げられていますので、次にそれを紹介しておきましょう。

(注) カトリックとプロテスタントでは、それぞれ使用している「旧約聖書」が違ったものになっています。カトリック教会は知恵の書を「第二正典」としており、その権威を認めていますが、プロテスタント教会では、それを「正典」から外し、旧約外典(アポクリファ)としています。

このような違いが生じてしまった原因は、「カトリック聖書」が初代教会時代において広く用いられていた「七十人訳聖書(セプチュアギンタ)」の流れを汲んだ「ラテン語訳聖書」(注、ヒエロニムスによる「ウルガータ」)に基準を置いているのに対して、「プロテスタント聖書」は、AD九〇年の「ヤムニヤ会議」においてユダヤ教のラビたちが決定した「ヘブライ語正典」三十九巻に従ったことによるものです。(注、このカトリックとプロテスタントが用いている正典の違いは、必然的に「そもそも聖書たる基準とは何か?」という疑問につながっていきますが、この正典性の問題については、また別の機会で詳しく取り扱ってみたいと思います。) 近年に入って、カトリックとプロテスタントは、共同で翻訳し編纂した「新共同訳聖書」を出版しました。また、それに合わせて「聖書注解書」も出されていますが、その注解書には、知恵の書のところで「自然神学」を認める解説がなされていますので、それをも合わせて紹介しておきましょう。

神を知らない人々は皆、生来むなしい。

彼らは目に見えるよいものを通して、

存在そのものである方を知ることができず、

作品を前にしても作者を知るに至らなかった。

かえって火や風や素早く動く空気、

星空や激しく流れる水、

天において光り輝くものなどを、

宇宙の支配者、神々と見なした。

その美しさに魅せられて

それらを神々と認めたなら、

それらを支配する主が

どれほど優れているかを知るべきだった。

美の創始者がそれらを造られたからである。

もし宇宙の力と働きに心を打たれたなら、

天地を造られた方がどれほど力強い方であるか、

それらを通して知るべきだったのだ。

造られたものの偉大さと美しさから推し量り、

それらを造った方を認めるはずなのだから。

とはいえ、この人々の責めは軽い。

神を探し求めて見いだそうと望みながらも、

彼らは迷っているのだ。

造られた世界にかかわりつつ探究を続けるとき、

目に映るものがあまりにも美しいので、

外観に心を奪われてしまうのである。

だからといって彼らも弁解できるわけではない。

宇宙の働きを知り、

それを見極めるほどの力があるなら、

なぜそれらを支配する主を

もっと早く見いだせなかったのか。

─── 知恵の書一三章1~9節───

●「自然崇拝について言えば、神を啓示する場としての大自然を旧約聖書も認めている(詩一九・2~5。ヨブ三八・41参照)。………ギリシア哲学は、大自然の考察という知的思索をとおしての神認識の道を選んだ。知恵の書の著者は、この方法による神認識の可能性も認めているのである。………自然崇拝の誤りは、作品を前にしても作者を認めないという点と、作品そのものを作者とはきちがえてしまうという点にある。………五節《推し量り》(被造物に対する)推論によって作品の作者を当然認めるに至るはず(だと言う)。パウロは、知恵の書の本文が可能性として述べていることを、現実のレベルに移し、不信仰者たちが神の業をとおして神を見いだしたにもかかわらす、神をあがめることも、神に感謝することもしなかったので、弁解の余地がないと断言する(ロマ一・29~二・1)」(『新共同訳・旧約聖書注解Ⅲ』日本基督教団出版局、三一五頁)

以上の説明で分かるように、カトリック教会においては「自然神学」を正統的教理として認める立場にたっており、『原理講論』が引用したロマ書一章20節の解釈についても、統一教会と同様な見解をもっているということが分かります。

では次に、この同じロマ書一章20節をプロテスタント側がどのように解釈しているかについて、幾つかのプロテスタントの聖書注解書を見ておくことにしましょう。

前述したように、プロテスタント側は人間の「全的堕落」を強調しており、自然的能力としての「理性」は腐敗して失われていると理解しています。

例えば、宗教改革者マルティン・ルター(一四八三~一五四六)はデシデリウス・エラスムス(一四六九~一五三六)との間で「自由意志論争」を展開しましたが、その論争において、彼は「神の恩恵を欠いた自由意志はまったく自由ではなく、一人では善へと自己を向けることができないゆえに、変わることなく拘束されている罪の奴隷である」(金子晴勇著『宗教改革の精神』中公新書、八七頁)として、徹底的な「奴隷意志論」を展開しています。つまり、堕落した人間は罪によって完璧に腐敗し切っており、自らの意志によっては善をなすことができない存在、すなわち「現実には神かサタンかの超越的力に服しており、善でも悪でもない中間地帯にいるのではない」(前掲書、一二二頁)存在になっていると言うのです。エラスムスによると、このルターの捉え方は、アウグスティヌスの「原罪の結果、人間性に加えられた致命的欠陥は『無知』と『無力』である。『無知』というのは人間が何をなすべきかを知っていないこと、『無力』というのはなすべきことを知っていてもそれを行なうことができないこと」(前掲書、一一九~一二〇頁)という主張をさらに徹底化したものである、と解釈しています。プロテスタントの神学が、人間の「全的堕落」、あるいは「全的無能力」を強調しているのは、このようなマルティン・ルターの見解に負っているところが大きいと言えるのです。

ところが、ルターの打ち出した神学は一貫性に欠けており、理論的な矛盾を犯しているところが見受けられるのです。例えば、彼は「人間は全体的に堕落してしまっている」と強調していながらも、同時に「罪によって破壊されたにもかかわらず〈神の像〉の残余がある」ことをも承認しているのです(『キリスト教組織神学事典』教文館、四二頁)。これは明らかな“論理矛盾”であり、このルターの「全的堕落」の考え方の不徹底さが、その後においてさまざまな神学論争を生み出したのでした。

例えば、現在、プロテスタント教会で出版している『新キリスト教辞典』(いのちのことば社)の「原罪」の項では、「全的堕落とは、人間の本性のあらゆる領域にまで及んでいる生来的な腐敗のことで、魂と肉体の機能と力とに及ぶものである。罪人には神との開係で言われる場合の善、すなわち霊的善はなく、ただ邪悪さのみが見られる、ということである。ただし、これは人間がこれ以上堕落できないほど悪くなっているということではない。また、神の意志を知ることが全くできないとか、良心は善悪の区別ができなくなったということでもなく、再生していない人間はみな、あらゆる形の罪の行為にふけるということを意味しているのでもない(参照、ヨハネ五・42、ローマ七・18、23、エペソ四・18等)。全的無能力とは言っても、人間は生来の善を行うことも、市民的な善や義を行うことも、外面的な宗教的善を行うこともできるのである」(四一〇~四一一頁)と説明しており、神との関係における「全的堕落」(完全なる腐敗)を強調していながらも、同時に「神の意志を知る余地がある」ことを認め、かつ宗教的善を行えると述べているのです。したがって、人間は「全的堕落」という完璧に腐敗し切った状態に陥っているというよりも、むしろ幾分かは善と悪の「中間状態」にあるという意味合いへと傾いており、「統一原理」的な見解に近づいてきていると言えるのです。そういう訳で、結局のところプロテスタント神学は、カトリック側が「理性」の有効性を主張していることに強く反発を示していながらも、その反面、カトリック神学と同じように「自然神学」の有効性をも認める主張を行っているのです。

日本の著名な新約学者である高柳伊三郎氏(一八九八~一九八四年)は、ロマ書一章20節に対して、次のような解説を行っています。

●「《神の永遠の力と神性》とは、被造物において明らかに認められるからである。《明らかに》は、『理性の働きによって』とも訳せる。パウロは、今日でいう『自然神学』、あるいは『一般啓示』を認めていたようである。旧約聖書にもこの思想はすでにうかがえた(詩一九篇、イザ四二章、ヨブ一二章など)」(『新約聖書略解』日本基督教団出版局、三九九頁)

また、日本バプテスト教会連合・理事長の泉田昭氏も、次のように述べています。

●「〈目に見えない本性〉は、『神が目に見えないということ』とも読めることばであるが(山本泰次郎)、やはり人間の肉的な存在や本質とは根本的に違う神の聖なる本質のことであると理解するのがよい。神の聖なる本質、〈すなわち神の永遠の力と神性は〉、神の被造物である自然においてはっきりと認識することができる。すなわち、パストゥールの告白のように自然を通して、またカントのことばのように人間の良心によって、神の聖なる存在と偉大な力を知ることができるのである。つまり人間は、自己の肉的感覚によってではなく、神の自然啓示において神を知ることができる」(『新聖書注解・新約2』いのちのことば社、一九四頁)

したがって、これらのプロテスタント諸教派の一般的な見解(注、一部の極端な根本主義者の主張を除く)をみても、基本的にロマ書一章20節のパウロの発言を「自然神学」の根拠として理解することについては、何ら問題がないと言えましょう。

ところが、「バルト神学」においては、前述したように「自然神学」を完全に否定していますので、その基本的な考え方や主張などを次に見ておくことにしましょう。

「バルト神学」の特徴を一言で述べるならば、それは“キリスト論集中型”の神学であると言えるでしょう。すなわちバルト以前のキリスト教が、神の啓示を「聖書の文字」と同義的に見ていたことに対して、カール・バルトは、神の啓示とはイエス・キリストそのもの、すなわち「神が人間のもとに来られたという出来事」に他ならないとしたのです。そうした意味を踏まえたうえで、バルトは「宗教が啓示理解の規準なのか、それとも啓示が宗教理解の規準なのか?」という問題提起を促しています。そこで彼は「(これまでの神学が誤ってしまったのは)啓示から即ち神からではなく、人間から即ち宗教から出発したからである。そしてその結果として、人間の宗教を神の啓示と同一線上におき、人間の宗教を神の啓示と同一視するにいたった。まさにこの点において彼らが啓示を啓示として理解しなかった事実が暴露される」(古屋安雄著『宗教の神学―その形成と課題』ヨルダン社、一三六~一三七頁)と断罪するまでに至っています。

さらに、バルトは「不信仰としての宗教」という“命題”をかかげて独自の宗教論を展開しており、その中で「キリスト教を含めて、すべての宗教は不信仰である」と断定しているのです。この断定の正しさについて、彼は次のように弁明しています。

●「第一は、啓示は神の自己現出であり自己表示である。このことは人間の側から神を認識しようとする試みは一切不毛であり不必要だということを前提にしている。啓示においては神は人間にむかってご自身が神であることを語りたもう。その語りかけに聞き答えるのが信仰である。しかし宗教はそれに聞こうとしないで、人間が自分で神について語る。人間が自分の能力で神を捉えようとする試み、いな人間が神を製造しようとする努力が宗教にほかならない。したがって宗教は啓示に反するもの、矛盾するものである。第二に啓示は神が御自身と人間とを和解したもうた恵みの行為である。ということは、人間は全体的にもまた部分的にも自分自身を救うことは不可能であるということが前提になっている。しかし啓示において神は自ら人間のところに来たりたもうて救いの業を完遂したもうた。ところが宗教はこの神の恵みの行為を受けようとしないで、人間が自分自身を救わんとする行為にほかならない。人間自身の義認と聖化の試みが宗教なのである。(そして)以上のように宗教を偶像崇拝および自己義認、即ち不信仰と規定し、根本的にさばくのはイエス・キリストにおける神の啓示のみである」(前掲書、一三七~一三八頁)

バルトによると、「不信仰としての宗教」であるキリスト教は、義とされた罪人がいるのと同じ意味において──《信仰の類比【資料G】)、はじめて「真の宗教」と呼ぶことのできる存在なのだと理解するのです。バルトは、以上のような考え方によって、神認識の可能性について、人間側からの如何なる宗教的試みをも、すべて拒絶してしまったのでした。すなわち、バルトが問題にしているのは、「神学の本来的な唯一の問題である啓示から宗教を理解するのではなく、逆に神学の一つの問題である宗教から啓示を理解しようとする、本末転倒の神学」(前掲書、二〇五頁)という意味においての批判なのであり、その観点に立脚しながらすべての宗教を厳しく“断罪”しているのです。

このようなバルトの宗教論は、『説教集』に続いて一九一九年に出版した最初の著作『ローマ書講解』の第七章「自由」の項においてすでにその萌芽がみられ(参考、『カール・バルト著作集14』新教出版社、二七四~三二三頁──ちなみに一九二二年に出版された第二版(改訂版)が、今日においてバルトの『ローマ書講解』とされているものです)、その後一九三八年に出版した『教会教義学Ⅰ/2』の第一七節に至っては、「宗教は啓示される神の代りに『人間が我意的に、わがまま勝手に自らえがき出した神についての像をおし込もうとする人間の企て』にほかならない。啓示からみるならば、宗教とは人間がでっち上げた偶像崇拝であり、神とは全く無縁な虚構の造りごとにすぎない」(古屋安雄著『宗教の神学』ヨルダン社、二〇八頁)とまで言い切っているのです。したがって、バルト神学はイエス・キリストという「特殊啓示」にのみ立脚しており、人間の理性が関与する余地のある「自然神学」をはじめ、人間側から行う宗教的な試みなどを一切拒否するのであり、またそれまでの聖書解釈において「自然神学」の典拠とされていたロマ書一章20節の聖句についても、それはあくまても「神の“不可視性”が認識されるにすぎない」こととして解釈するにとどまっているのです。

現代日本の著名な神学者の一人である佐藤敏夫氏(東京神学大学教授)は、近著『キリスト教神学概論』(新教出版社)のなかで、「自然神学」を否定したバルト神学について、それをカルヴァンの神学と比較して次のように述べています。

●「かれ(バルト)をカルヴァンと比較するならば次のようにいうことができるであろう。カルヴァンにおいては、神が創造した天地自然を見れば神がいましたもうことはあまりにも明らかであって、それが分からない人間は余程バカである。(ところが)バルトにおいては世界のどこを見ても神がいましたもう形跡がない。現代人が無神論者であっても少しも不思議ではない。世にはきわめて敬虔な人がいるが、そういう人の中にも実は神はいましたまわない。ただ一点イエス・キリストを見上げる時に、そこでわれわれは神に出会うことができる。それ以外においては神と世界との通路は遮断される。それゆえ宗教の場所はない」(六八頁)

けれども、今日の神学界の動向としては、このバルト神学の極端な主張に対して、さまざまな神学者からの疑義が提起されてきており、多くの反論がなされています。したがって、我々はその反論をもシッカリ踏まえておかなければならないでしょう。

ところで、このバルト神学の流れを汲んだ代表的な書としては、まず何と言っても、反対派が山崎浩子さんを脱会説得するときに使用したH・ミューラー著『福音主義神学概説』(日本基督教団出版局)を挙けることができるでしょう。この書の内容は、あくまでも「バルト神学」を土台として語っているということを念頭に置いて読んでいかなければ、「この書が神学界全体の意見を代表している」かのような、とんでもない誤解を招くおそれがあると言えます。この書は、終始一貫して「自然神学」を否定する“福音主義神学”を大前提とし、すべての論を展開しているのです。

●「問一 福音主義神学の本質は何か

一 福音主義神学は、〔十戒の〕第一戒の約束に基づいている。『わたしはあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出した者である。あなたはわたしのほかに、なにものをも神としてはならない』(出エジプト記二〇・2~3)。福音主義神学は、すべての真正なユダヤ教神学とともに、ご自身をその言葉そのものによってその民に啓示し給うた神の約束の下に立っている。それはその基点において、啓示神学である(ローマ三・2f)。

それによってすべての異教的神学(自然神学theologia naturalis)が退けられる。なぜなら、

a 福音主義神学は、神が人間を欲し、求め、見出し給うことによってご自身を認識させるべく与え給うということに信頼しているが、しかし異教的神学は、人間が神を欲し、求め、見出すことによって神を発見するということを頼りにしているからである。………」(H・ミューラー著『福音主義神学概説』日本基督教団出版局、三五頁)

結局のところ、「バルト神学」の立場にたってしまえば、H・ミューラーのような主張に行き着いてしまうというのは、蓋然的な結論だと言えるでしょう。

ではカール・バルトは、なぜここまで徹底的に「自然神学」を拒否し、キリスト論的集中の「啓示神学」へと傾倒してしまったのでしょうか? こうした論理の極端さの影にはなんらかの弁証的動機というものが窺えるものです。すなわち、バルト神学が構築されていった背景には、ある特定の目的や動機があったと言えるでしょう。

この点について、M・ハルバーソン編集の『キリスト教神学辞典』(日本基督教団出版局)では、次の二点を指摘しています。

●「バルトの動機は、たぶん二つある。第一に、バルトは次のように論ずる。神についてのいかなる知識も、救う知識でなければならない。もし我々が受肉したキリストによって媒介されない知識とか、または堕落した人間に今なお固有の神を知る能力とかを許容するならば、我々は、第1に、キリストによってのみ救いが与えられるという主張を打ちこわし、第2に、人間が自己を救うために何かをなしうるのだということを示唆しているのである。

第二に、自然神学のために主張されているような知識は、信仰の知識のようには我々の服従を要求しない知識であり、それは思弁的なものであって、我々の意志にはふれずにそれを放置するのである。どのみち、キリストの中心性や主権が襲われている」(一六〇頁)

確かにバルトは、以上のような「キリストによってのみ救いがある」というキリスト教のもつ独自性や絶対性、および啓示性というものを、ある意味で確保したかったのだといえるでしょう。この推論の妥当性は、バルトが登場したときの時代的背景やその頃の神学的状況を知ることによって、さらに明らかになると思われます。

すなわち、十九世紀以降のヨーロッパでは、聖書批評学的研究の進展によってそれまであった「聖書の無謬説」の崩壊が顕著になってきており、それと並んで「自由主義神学」の台頭によって聖書の霊感性が否定され、かつイエス・キリストは神ではなく一個の人間に過ぎないとまで捉えるようになってきていました。さらには、キリスト教を啓示宗教として見る前提を捨てて、その“成立”を周辺の諸宗教や諸文化と比較するなかで史的に検証しようと試みる「宗教史学派」の潮流が沸き起こって久しく、今や神学界全体をも呑み込んでしまおうとする勢いのあった時代でもありました。しかも、二十世紀初頭には、人類がかつて経験したことのなかった規模での「世界大戦」が繰り広げられたという激動の時代でもあったのです。そしてこの世界大戦を契機に、──人間のもつ“天与の善意”と“献身的な努力”によって「神の国」は実現されるとの望みを抱いていた──楽観主義的であった「自由主義神学」も行き詰まりを見せていたのです。また、その後のバルトが活躍した時代におけるドイツには、急速にナチズムが台頭してきており、それに迎合する動きがキリスト教内部にさえあり、それに対してどう決断するかが迫られていったのです。この動きに対して、バルトは「告白教会」を組織し、それに対抗したのでした。

このように、キリスト教神学が時代の変遷とともに相当程度において相対化されながら揺れ動き、あるいは世俗化現象を見せつづけているなかで、そのような思想的な流れを根本的にくい止め、もう一度「福音的信仰」に決定的に立ち返らせようとする“動機”がバルトのうちに働いていたとしても、少しも不思議ではないと言えましょう。そしてこのバルトの思惑は、ある程度成功したと言えるのです。

(注) バルトに、ひとつの大きな転機をもたらしたものは、「ドイツの神学が、一九一四年の夏に、自動的に、戦争の神学、キリスト教的な縁飾りをつけた『ゲルマン的闘争神学』になってしまった」(J・ファングマイアー著『神学者カール・バルト』日本基督教団出版局、一三頁)ということでした。それを境に、彼は「自分は牧師として教会に何をなすべきか」との問いをもって、一九一六年にはローマ人への手紙の講解に着手していったのでした。やがて、このパウロとの格闘のなかから、バルトは次のことを明確に打ち出し始めたのでした。「第一次世界大戦前の神学者たちが、あれほどに張り切って強調して教えた、人間が神を生むこと、人間が神に近いことなどは、全く無意味なことだ……。『神は天にいまし、人間よ、あなたは地にいる!』(伝道の書五・2)理想主義者といえども、自分がそれを何べん忘れようと、彼はやはり地にいるのである! 霊的に目覚めた人も、第三の天に住むと空想しようが、彼はやはり地にいる! 牧師もまた同じく下にいる。牧師は神について語るべきである。神の名において語るべきである。地にある人間として、どうしてそれをすることができるのか……」(前掲書、二〇頁)と。(このようなバルトの深刻な問いは、ある意味で、文先生が説かれている「神の前に絶対的マイナスとなれ!」や「堕落観念に徹せよ!」という教えに通じる側面をもっており、まさに真理の一側面を捉えたものと言えるでしょう。)この呻吟的な問いのなかから、バルトは──ちょうとルターの「塔の体験」に類似するかのようにして──ここ一世紀以上にわたって“神学”は誤った方向へ向かって進んでしまったという認識に至ったのでした。すなわち、それらの神学は「人間から神への試み」にすぎないものであり、思い上がった人間の傲慢なる試みに他ならなかったのだと。例えば「シュライエルマッハーは、自己を見つめるとき神を見いだすことができると説き、リッチュルは、倫理の世界に目を向けるとき、神を見いだすといった。他の神学者は、人間の神秘体験に、あるいは、理性に神を見いだすと説いた。このような、人間から神への道はすべてゆきづまりである。(それに対して)聖書によると、人間が神を求めるのではなく、神が人間を求めている」(W・E・ホーダーン著『現代キリスト教神学入門』日本基督教団出版局、一九四頁)ことが明示されている、とバルトは考えたのでした。以上の認識に基づきながら、特にバルトが強調したことは「神は絶対他者である」──神は神である──ということだったのです。

すなわち、神が絶対他者である以上、神ではあり得ない人間からの如何なる問い掛けによってしても、真の意味での神認識に至ることは不可能だというのです。そこに至れるものは、もはや“啓示──特に真の神にして真の人であるイエス・キリストそのもの”によるしかない、というのがバルトの見いだした結論でした。これこそが、バルトの神学全体を貫く“基本テーマ”になっていると言えるものなのです。

日本の著名な神学者であり、バルト神学に深く傾倒していた桑田秀延氏(一二八九五~一九七五年)は、逝去する約五カ月前において、カール・バルトに対し次のように述懐しています。多少長文になってしまいますが、次に紹介しておきましょう。

●「私はバルトはちょっと極端な所があるのではないかと思います。ヨーロッパにおいて、ブルンナーだけでなく、ブルトマン(Bultmann, Rudolf 1884-1976)とか、ティリッヒ(Tillich, Paul 1886-1965)とか、そういう人々の神学は文化的なところがあるんです。つまり、キリスト教の信仰というものを大事に考えてはいるんですが、やはり神学的な作業はかなり理性的なもの、文化的なものを取り入れているのです。ところが、バルトという人はそれを嫌うんです。………手っとり早く比較して申しますと、啓示神学に立っているのがバルトです。しかし、それだけではいけない、啓示の上に立ってはいるけれども、やはりもうちょっと、それを説明するのに理性、文化があってもいい、という考えがブルンナーです。それがもう少し極端になってきているのがブルトマン、それからティッヒだと考えていいでしょう。そういうバルトが日本にはいって来たわけです。日本では反対する人もあったけれども、私のようにバルトから非常に強烈な影響を受けた者もあります。………私は、バルトはちょっと行き過ぎではないかと思っています。が、その根本的な考えには賛成なのです。というのは、実際問題として、神学をやる場合に、(バルトのように)理性によって、あるいは文化によって助けられるということをすべて退けてしまうというふうになりますと、これはまったく自己閉鎖的になって固まってしまい、よくないのではないかと思っています。バルトを受けても、やはり、そういう広さがあった方がいいんではないかと私は思っています。バルトの日本における影響は実に大きいのですが、これを実際的に申しますと、聖書を尊重するようになってきたことです。日本の教会では、あまり聖書を語らないところもありました。バルトの移入以前には、時事問題とか何とかを語る人が多かったのですが、バルトの影響だと思うのですが、近ごろは、教会の講壇で聖書が語られるようになって来たことです。………。バルトの場合は、十字架の贖罪によって人間の罪が赦されるという福音的信仰を確立したのであります」(『日本の神学思想史に現われた神学の問題と人物』キリスト新聞社、三〇~三四頁)

桑田秀延氏が、日本の神学界もバルトの影響を受けて「聖書を尊重するようになってきた」と述べているように、近代において失われつつあった「啓示神学」や、あるいは福音的な信仰に立った神学というものを、もう一度“復権”させてくれたところにバルトの非常に大きな功績があったと言えるでしょう。例えば、近代合理主義によって否定されつつあった「処女降誕」の教説にしても、バルトのゆえに多くの人々が再び無条件的に受け入れることができるようになったのです(C・F・ヴィスロフ著『現代神学小史』いのちのことば社、五一頁)。そういう風潮を彼はつくりました。

またバルトの出現によって、それ以後の共産主義革命化への嵐が全世界に吹き荒れていく時代にあって、その魔の手からキリスト教を防御してくれたという、闘争的な、あるいは閉鎖的な側面が、彼の神学には内包されていたということも見逃してはならないでしょう。ここには“神の摂理的な配慮”があったとも読み取れます。

それでは、次に「バルト神学」に対するさまざまな神学的批判や反論などを見ておくことにしましょう。

まずは、オランダ改革派の神学者であるヘンドリク・クレーマー(一八八八~一九六五)によるバルト批判を見ておきましょう。彼は「『(バルトの)やり方には何か無理というか、何となく不自然な、急にひきつけがおこったような、そしてやり過ぎではないかと思わせる何ものかがある』。それゆえに、その神学的意図には根本においては賛成なのであるが、不満と不安、いや反抗的な感情さえひきおこされてしまう。その圧倒的な神学的発言は、その発言がやはり人間の発言であるということを忘れているのではないか、と疑わせるほど、時に非人間的になっていないだろうか」(古屋安雄著『宗教の神学』ヨルダン社、二一二頁)との疑義を呈しつつ、幾つかのバルト神学の欠点を指摘しています。

まず、バルトの神学の問題として「『宗教は不信仰である』という命題は、キリストにおける罪人の義認(justificatio impii) という光の中では全く正しい。しかし、これだけでは宗教という複雑かつ弁証法的な問題を十分に取りあげるには『あまりにも単純すぎる』。これが弁証法神学だとは思えない。………実際には『神と人間の間のドラマの具体化としての生ける諸宗教の現実』に入ることを邪魔している。『それは宗教と諸宗教をつけ上がらないようにはしたが、しかしなんの接触も真の出会いもつくらなかった』」と批判しています。さらに、バルトの聖書解釈の問題として「(パウロ書簡には)たしかに『すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっている』(ローマ三・23)と記されている。しかし同時に『被造物は、実に、切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる』(八・19)ともいわれているではないか。つまりバルトは一点だけに集中しすぎたために『あまりに図式的』になってしまい、宗教改革者と同じ激情的な神学的誠実のゆえに、『省略したパウロ』を再生産するという危険をおかしてしまった。そして結果的にはもっと深い次の問題に答える余地をなくしてしまった。『宗教といういとなみは一体神と何らかの関わりがあるのだろうか。あるいは、神はそれに関係しているのだろうか』」(前掲書、二一二一~二三二頁)という点などを取りあげて批判しています。

では次に、ドイツのルター派神学者の代表的人物であるパウル・アルトハウス(一八八八~一九六六)によるバルト批判を見てみましょう。

アルトハウスは「原啓示論」という神学概念を提起しており、二十世紀の神学界をリードした重要な人物のうちの一人です。その「原啓示論」とは次のようなものです。アルトハウスによれば、神の啓示には二種類あるといいます。「一つは救済啓示すなわちイエス・キリストにおける啓示であって、これはもちろんキリスト教信仰に独自の『特殊啓示』(Die besondere Offenbarung)である。しかしその前提としてもう一つの啓示すなわち原啓示がある。これは神の根源的な自己証示あるいは基礎啓示とも言いかえられるものであるか、原(Ur)とは時間的あるいは歴史的な意味ではなく原理的な意味においてである。つまり神の救済啓示の前提としてあるところの啓示である。したがってそれは宗教史の原始段階にあったという意味での原ではなく、いかなる段階における宗教であれ、すべての宗教の基礎という意味での原である。………すべての諸宗教はこの原啓示の『反響』(Echo)なのである。つまりすべての宗教の根底あるいは背後には神の啓示があるのであって、この意味での原啓示こそは諸宗教の起源でありかつその創造力であり、逆にいえば諸宗教とは原啓示の表現でありかつ現象的形態なのである」(前掲書、二二三~二二四頁)というものです。彼はこの「原啓示論」に立脚して、次のようにバルト神学を批判するのです。「原啓示は聖書的かつプロテスタントの伝統的な教理であって、それを否定するバルトの“キリスト一元主義”こそは非聖書的かつ反プロテスタント的なのである。………(なぜならバルトは)神の唯一の御言葉であるイエス・キリストのほかに、またそれとならんで神の啓示があることを一切拒否しているからである」(前掲書、二二四~二二五頁)と。

アルトハウスは、「イエス・キリストによる神の自己証言だけが『人類と個々人への最初のそして唯一の神の自己証言』ではない。また福音においてはじめて神と人間の関係が成立したのではない。むしろ福音はそれ以前に成立している神の人間への関係を前提としているのであり、さらに全人類と関係しておられたのである。このことは新約聖書自体が告知している」(前掲書、二二六頁)と提言し、その聖書的根拠として次のように述べています。彼はまず第一の根拠として「ローマ人への手紙」を挙げており、特に──自然神学論争の論点となっているところの──ロマ書一章18節以下と、また二章14節以下を「原啓示」の重要なテキストと見ています。つまり、神みずからが天地創造以来その御業を通して啓示──自然啓示──しておられるのであり、さらに「(異邦人にも)律法の要求がその心にしるされている」(ロマ二・15)として、人間の良心をして宗教的な神認識の可能性があることを示唆しているのです。

また他にも、使徒行伝一四章15~17節「……神は過ぎ去った時代には、すべての国々の人が、それぞれの道を行くままにしておかれたが、それでも、ご自分のことをあかししないでおられたわけではない……」や、同一七章23~31節「……人々が熱心に追い求めて捜しさえすれば、神を見いだせるようにして下さった。事実、神はわれわれひとりびとりから遠く離れておいでになるのではない。われわれは神のうちに生き、動き、存在しているからである……」などをその根拠として挙げています。したがって、アルトハウスによれば、実に偶像崇拝でさえも、「人間がもし神を知っていなければ、人間は偶像をもたなかったであろう。人間の心に何が神礼拝であるかということが記されていなかったなら、人間はいかなる偶像礼拝も行わないであろう。頽廃は真理においておこるのである。神を知っていることはすべての宗教のアプリオリである」(前掲書、二三〇頁)ということになるのです。彼はこのような意味において、「バルト神学は誤謬を犯している」と批判しているのです。

(注) このアルトハウスの主張は、「統一原理」の観点から見ても評価できる内容を含んでいると言えましょう。

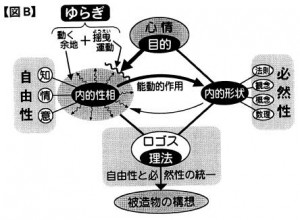

「統一原理」では、被造世界を貫く法則として「授受作用」の原理を打ち出していますが、これは神の創造の動機であった「心情」すなわち「喜びを得ようとする抑え難き情的衝動」に起因しているもので、心情とは必ず対象を求めているのであり、その主体と対象の完全な授受の関係によって、初めてそこに“本然の愛”が生まれてくるのだと理解します(注、「授受作用」の原理は神の二性性相にも起因しているのであり、この点については『原理講論』の「神の二性性相」「授受作用」「すべての存在が二性々相になっている理由」などの項を参照のこと)。そういう意味からして、神はなぜ人間に啓示を与えられるのか? 実にその啓示の目的とは救済摂理にあるのであって、神は人間の良心(神の像)に働きかけ、その人間をして神との“授受の関係”を回復することを要求しておられるからだと言えるでしょう。したがって、我々が「神の啓示」に接するとき、神への応答が迫られているのであって、それは人間には堕落したといえども、本心においてはいまだ真なるものを求め、かつ本然なるものと深く交わりを持ちたいと欲する「神の像(イマゴ・デイ)」の残滓のあることが、まさに前提となっていることに他なりません。このような「授受作用」という根本的な原理を無視して論じたところにこそ、バルト神学の「不自然さ」の原因があるのだと言えるでしょう。

それでは次に、“キリスト教と諸宗教の対話”を試みた卓越した神学者であったパウル・ティリッヒ(一八八六~一九六五)によるバルト批判を見ておきましょう。彼は、実に理論分析明瞭にして、次のようにバルトを批判しています。

●「いかなる自然神学に対しても、また人間が神への問いを問ういかなる能力に対しても反対したカール・バルトの有名な『否!』は、結局において自己欺瞞である。啓示について語る際の人間的言語の使用が、すでにそのことを示している」(ティリッヒ著『組織神学第二巻』新教出版社、一七頁)

このパウル・ティリッヒの特徴は、「宗教を問題にするとき常に文化との関連において考察した」神学者であったという点にあり、この宗教と文化との関連を要約した彼の“定式”が「宗教は文化の実体であり、文化は宗教の形式である」(Religion is the substance of culture, culture is the form of religion)というものでした(古屋安雄著『宗教の神学』ヨルダン社、二三五頁)。

さらに、ティリッヒの言うところの宗教とは「極めて広義の宗教であって、いわゆる宗教として一般に理解されている狭義のそれだけではなく……人間が自分の生の意味を問うことである」というものです。したがって、宗教とは「そこにおいて人間が明確な生への探求をはじめるところであり……その回答を受けるところでもある」としており、その生の克服としての明確な生の宗教的な象徴の一つか“霊の臨在”であるいうのです。

この“霊の臨在”とは「神の霊が人間の生の中に臨在すること」であり、ティリッヒによれば「霊の臨在は全歴史において明らかにみられ、いかなる所であれいかなる時であれ霊の臨在のしるしが欠けていることはなく、言いかえると、人類が神によって決して放っておかれないがゆえに、また人類がたえず霊の臨在の影響のもとにあるがゆえに、歴史にはつねに新しい存在がある、ということができる」(前掲書、二四四頁)のだとしたのでした。ここから彼は“諸宗教における霊の臨在”というものをもハッキリと承認しており、彼の主著である『組織神学』の第三巻に収められた第四部「生と霊」の中の「諸宗教における霊の臨在と新しい存在の先取り」の項には、「この表題のもとにわれわれは全宗教史をおくことができるであろう。なぜならばそれは混沌のように見える人類の宗教生活のなかに意味を発見できる一つの鍵を提供してくれるからである。そしてわれわれは、そのなかに霊の臨在の顕現を見ることができる多くの擬似宗教的な現象をも見出すことができる」(前掲書、二四五頁)と述べられているのです。

以上のような「宗教論」を展開しているティリッヒは、当然のことキリスト教と諸宗教との対話という方向へと関心が向かっており、特に晩年において日本に来訪(一九六〇年)し、東洋の諸宗教―仏教や神道―と接したことによって、彼はますます神学と諸宗教についての研究に専心していくことになったのでした。

そして彼は、宗教学者・エリアーデと共同セミナーをもちつつ研究を深め、やがて彼の最終講義となってしまった「組識神学者にとっての宗教史の意義」という主題のセミナーの冒頭において、ついに「バルト神学」に対する否定的決断を迫るという決定的な発言を行ったのでした。

●「この主題をまじめにとりあげるために、バルト神学と神の死の神学という二つの神学を拒否する決断をせねばならない。二つともに宗教に対して否定的だからである。そしてそれはともに還元主義であって、ナザレのイエス以外のすべてのものをキリスト教から排除しようとするものである。その結果、排他的に啓示あるいは倫理を主張して宗教を否定し去ってしまった。………このセミナーで、私はキリスト教のすべての教理的表明や儀式的表現がみな一つの新しい強烈な意味をもって迫ってくることを体験した。そして一種の弁護とも自己非難にもなるが、私自身『組織神学』はこのセミナーの以前に書かれたものであり、世俗的なるものとの弁証的議論という他の意図をもったものであったことを言わなければならない。その目的はキリスト教に対する科学的また哲学的な批判からの問いを論じそれに答えるということであった。しかしたぶんわれわれは組織神学の研究と宗教史の研究の相互浸透のためにはもっと長期のそしてもっと集中的な時期が必要であろう。このような環境のもとで神律あるいは具体的精神の宗教と、他の異なった断片的顕現との関連で、宗教思想の構造が展開されるにちがいない。これが神学に対する私の希望である」(古屋安雄著『宗教の神学』ヨルダン社、一四七~一四九頁)

つまり、ティリッヒは最後の講義において、「宗教史を無視しては神学者は『普遍妥当的表明において普遍妥当的』な自分自身の宗教の基本的体験を系統だてて述べること、即ち神学することは不可能である」(前掲書、一四九頁)と述べたのです。

また彼は『キリスト教徒仏教徒=対話』(桜楓社)においても、「キリスト教と仏教の両者の体系的位置を正確に規定することが最初に必要であります。かかる試みは比較宗教学の中で最も困難な試みの一つです。しかし、もし成功するならば、その試みは宗教史が研究者に提供している、外観上は理解できないようなジャングル地帯を理解するためにもっとも効果のあることがわかります」(五八頁)と述べており、今後のわれわれが探求していくべき宗教学の課題とテーマを示唆してくれたとも言えます。

なお、この論を進めていくにあたって、多くの事柄について依拠した書『宗教の神学』(ヨルダン社)の著者である古屋安雄氏(国際基督教大学教授)も、バルトとティリッヒの神学を比較して次のように述べています。「とくにバルトの宗教論においてわれわれが不満をおぼえるのはその宗教理解の狭義性である。そこでは『不信仰としての宗教』しか論ぜられず、とくにそれを文化との関係、あるいは文化の神学的意味は全く論じられていないからである。この問題は日本もふくめたアジアの諸国におけるキリスト教の宣教(ミッション)においては重要かつ切実な問題となる。そこでも宗教と文化はまさにティリッヒの定式のごとく不可分離であって、一つを拒否して他を受容するというわけにはいかない。そもそも文化とは何か、それがバルトにおいては納得いく仕方で論じられていない。文化を離れて宗教は存在しないのであるから、宗教論はすべからく文化論をふくまねば不十分である」

(前掲書、二三五頁)。

これと似たような観点からのバルト神学に対する批評は、佐藤敏夫氏によってもなされています。「バルトの宗教論は、結果としては、神学研究を志す人々を諸宗教への無関心へと導いたことは事実であって、バルトはゲッティンゲンの後、ボンに移ったが、ボンには宣教学の講座でなく宗教学の講座があり、メンシングが教授であるという状況の中て、学生たちはバルトの影響をうけて宗教学に興味を示さず、教室に閑古鳥が鳴く状態だったので、メンシングは大いに不快であったと聞いている。日本でもバルト神学の影響が神学研究者を宗教学の研究に向かわせにくくしたということはあるであろう」(『キリスト教神学概論』新教出版社、八二頁)と。

ここに、決定的な「バルト神学」の欠点を見る思いがするのです。

いずれにしても、一九三四年にもち上がり、それ以後においてバルトとブルンナーとの間で激しく展開された「自然神学論争」、すなわち神認識に至る道には人間側からの問いかけが含まれているか否か、また自然神学が啓示神学の補助ないしは準備として用いられるべきか否かという、これらの論争は、いまだ真の意味での決着を見ないまま、ついに二人の神学者はともに逝去してしまいました。が、結局のところ菅円吉氏が言うように、この論争の「最後の決定は、ローマ人への手紙一章18~20節をどう解釈するかにいつによりかかっている」(『キリスト教組織神学事典』教文館、一七〇頁)のだと言えるでしょう。

そして、今日における神学界の動向としては、佐藤敏夫氏をして「自然神学については、二十世紀の神学界になんといっても大きな話題を提供したのはカール・バルトである。周知のように、彼は一般啓示ないし自然神学を否定し、特殊啓示(キリスト)のみを強調した。ここからブルンナーとの有名な自然神学論争が起こった。現在われわれはこの論争が起きてから半世紀以上経過した時点におり、後述の注でもいうように、見直すべき点が多々あり、序言でも一言したように、少なくともこの論争に関するかぎり、筆者はブルンナーにある程度同情を持つようになってきている」(『キリスト教神学概論』新教出版社、六六頁)と語らせているように、どちらかと言えばブルンナーの方へと傾きかけていると言えるのです。

佐藤敏夫氏はその注解においても、「バルトが自然神学拒否の立場を生涯貫き通したかという問題は微妙である。キュングは彼におけるこの立場の『ひそかな修正』をのべている。……そのことをパネンベルクも指摘している。……。バルトも上記のごとく最晩年自然における神の自己啓示にやや近づいたかにもみえる」(前掲書、六九頁)などと述べています(注、バルトの「ひそかな修正」についてはクレーマーもそれを指摘しています。──古屋安雄著『宗教の神学』二一四頁を参照のこと)。この佐藤敏夫氏に見られるようなブルンナーヘの同情は、世界的に著名な神学者パネンベルクにおいても見られることです(パネンベルク著『Systematische Theologie Ⅰ』S83-87.)。

さて、ここで少し視点を変え、また別の角度から「自然神学」の問題を考察しておきたいと思います(ただし、この項のみがあまりに厖大なものとなってしまい、既にこの時点においてさえ、本書の全体的分量から見てアンバランスなものとなってしまっていますので、これ以降の内容の詳細についてはまた別の機会で論じてみたいと思っています)。

ここで、ほんの少しばかり考察しておきたいことは、宗教と科学との関わり方についての問題です。一般的に、宗教に対立するものとして、科学というものが考えられがちでした。そして、宗教や神学とは「神の存在を肯定するもの」であり、反対に科学的とか合理的などといえば、それはすなわち「神の存在を否定している」といったような先入観を、何となく持ってしまうという風潮がかつてはありました。

ところが、この理性的作業を前提としてきた科学の分野において、近年注目せざるを得ないめざましい動きというものが起こってきているのです。それは、特に「量子力学」の分野において顕著に見られる傾向ですが、この宇宙の“究極的根源は何か”ということを突き詰めていくと、どうしてもそこに「神」という存在を前提にしなければ、ある意味で合理的説明かつかないようになってきているという点です。

このような動きに関連して出版された書として、ますジャン・ギトン、グリシュカ・ボグダノフ、イゴール・ボグダノフの鼎談『神と科学―超実在論に向かって』(新評論)に注目してみたいと思います。この書には、次のようなくだりがあります。

●「……いわゆる『無機物』と有機物の間には連続性がある、物質にはより秩序だった、より複雑な状態に向かって自己形成していくという不思議な傾向があり、生命は確かにこうした傾向から直接その属性を得ています。前にも述べたことですが、宇宙とは一つの広大な思想なのです。一つの素粒子、一つの原子、一つの分子、一つの細胞のなかには誰も気づかない遍在性があり、それか作用している。………もし物質がより秩序だった状態に向かってたえず進歩していくならば、もし種が『超越的種』(かりにそれを人間としましょう)に向かう進化があるとするならば、宇宙の根底にはあらゆる原因を調和させる一つの原因、一つの知性があると私は思わざるを得ないのです。このような知性が物質の深奥に明らかに存在するかぎり、宇宙が『偶然』出現したとか、生命を『偶然』つくったとか、知性もまたその『偶然』の産物だとかいう考えを認めることはどうしてもできません」(六五~六七頁)

このように、科学の分野において残されている問いかけとは、いまや「究極的実在について」すなわち「神である」と言えるような風潮が出てきているのです。この手の書籍が、少なからず無神論的思考をもった現代人の間においてさえ影響を与え始めているという現象は、徹底的なキリスト教批判を志している高尾利数氏の著作『テキストとしての聖書』(社会評論社)のなかにおいてさえ、取り上げられています。

●「(この書では)実在の背後にあって世界を司る絶妙な『情報』としてのリアリティーが浮かび上がるような議論が展開され、読者は一〇の一〇〇〇乗分の一の確率で宇宙を生み出した絶妙なる『必然』に感動させられさえする。巻頭には、『科学の道を少し進むと神から離れるが、さらに極めればこれに回帰する』というルイ・パストゥールの言葉が引用されている。訳者の友人のなかにも、これを読んで、『神がいるような気がしてきた』と感じた人々がいたそうである」(一三~一四頁)

ところが皮肉なことに、肝心のキリスト教界の方では、近年においてどのような現象が顕著になってきているかというと、それは「信仰の崩壊現象」とも呼ぶべきものなのです。本書の第一部でも取りあげたように、キリスト教信仰を根底から揺り動かしかねないような研究書が、とみに近年において続々と出版されているという現実があります。例えば、バーバラ・スィーリング著『イエスのミステリー』(NHK出版)、ベイジェント&リー共著『死海文書の謎』(柏書房)、バートン・L・マック著『失われた福音書』(青土社)などがそれにあたります。そして、このような現象に対し、実はそれにどのように対処していけはよいのかという方向性さえも、キリスト教界は見いだせないままでいるのです。「キリスト新聞」に載せられた『失われた福音書』に対する書評とは、次のようなものでした。「このような書籍が一般書店に平積みにされている現実をどのように考えたらよいだろうか。伝統的イエス像偏重のために、本書のようなイエス像追求の試みをも退けてしまうことは、この本の読者をも教会が避けてしまうことにつながるのではないだろうか………」(一九九四年八月六日号)と。

現実問題として、今日の神学界と科学の世界での動向を、少々皮肉っぽく批評してみると次のように言うことができるでしょう。「今日の時代においては最も神から遠いのが神学者や哲学者であって、科学者たちが最も神に肉迫している」(「ムーニズム」誌一九九一年十一月号六頁より、梅本憲志著「神と直面し始めた現代」)と。我々は、ここにおいてアインシュタインの語った「宗教抜きの科学は片足を引きずって歩くはめになり、科学抜きの宗教は見通しを欠くものにならざるをえない」という有名な言葉を思い起こさざるを得ません。

いずれにしても、『原理講論』が、ロマ書一章20節を「自然神学」を認める立場で引用したことについては、以上のことからして支持されるべきことだと言えます。

そして、反対派が山崎浩子さんを説得する際に使用したハンフリート・ミューラーの著作『福音主義神学概説』(日本基督教団出版局)こそは、それ自身のもつ偏狭さのゆえに、あるいは諸宗教に対する非寛容性のゆえに、今日のキリスト教をはじめ、諸宗教間での対話を促進していこうとの方向性を示しつつある宗教界の中においては、徐々に“孤立化する”であろうし、そして「宗教学」を志す人たちからは、比較宗教の学問研究の対象にされたとしでも、それ自身のもつ考え方は、おそらく“支持されなくなっていく”という運命に置かれている、と言えるのではないでしょうか。

(4) 「神はあらゆる存在の創造主として、時間と空間を超越して、永遠に自存する絶対者である(出工三・14)。それゆえ、黙示録二二章13節には、『わたしはアルパであり、オメガである。最初の者であり、最後の者である。初めであり、終りである』と記録されているのである。したがって……」(五〇頁・三行目)とありますが、原本となっている韓国語版の『原理講論』には、黙示録二二章13節の聖句は記載されておらず、これは日本語へ翻訳されるにさいし、独自的に補足文として書き加えられたものと思われます。

しかも、この黙示録二二章13節は「イエス・キリスト」のことを指しているのであって、創造主である神を直接意味していません。したがって、神の属性を論証する聖句として用いるのには、あまり適切でないという側面もあります。故に、ここは韓国語の原本に忠実にし、「それゆえ、黙示録二二章13節………記録されているのである」までの文章を削除しておくのがよいと思われます。

しかし、あえてここに聖句を引用するとすれば、黙示録一章8節の「わたしはアルパであり、オメガである」がふさわしいと思われます。この聖句については、聖書注解書にも、第二イザヤによる唯一神への信仰表明(イザヤ四四・6等)がそこに併記され、「神があらゆる時代を通じて不変である」(『NTD新約聖書註解11』三〇頁)と注釈されています。

ちなみに、イザヤ書四一章4節や同四四章6節において、「わたしは初めであり、終りである」と邦訳されている聖句は、旧約原文によれば「わたしはアレフであり、タヴである」となっており、ヘブライ語のアルファベットの初めと終りの言葉が当てられています。

補足文(案)

韓国語の原本に従って、「それ故、黙示録二二章13節には、『わたしはアルパであり、オメガである。最初の者であり、最後の者である。初めであり、終りである』と記録されているのである」の部分を削除することが望ましい。また、かわりに補足できる聖句としては、黙示録一章8節や、同二一章6節などがあることを知っておく。

(5) 「また、陽電気と陰電気との授受作用によって、電気が発生し、すべての電気作用が起こるようになるのである」(五一頁・一五行目)という表現は、科学的な見地からみてみるとあまり正確な表現ではないと思われます。また、この一文については、韓国語版の『原理講論』においても、ある一定の期間にわたって削除されていたという経緯もありました。

しかし、電気がプラスとマイナスによって存在しているということ自体は、誤りなき事実ですので、したがって、ここはよりふさわしい記述として、次のようなかたちのものとして理解しておくのが、表現上において好ましいと思われます。

補足文(案)

「また、〔電気においてもプラスとマイナス〕との授受作用によって、すべての電気作用が起こる」という文章表現が、より好ましいことを認識しておく。

(6) 「……磁力線も、同じ原理により、球形運動をするのである」(五七頁・八行目)という表現も、科学的な事実からみると、あまり適切な表現ではないように思われます。したがって、次のように修正的な理解をしておくことが、より望ましいと思われます。

補足文(案)

「……磁力線も、同じ原理により、球形運動〔の形態となる〕のである」という文章表現が、より好ましいことを認識しておく。

(7) 『原理講論』では、ヨハネ伝一四章20節の聖句を用いて、それが「神と完成人間との一体」を指しているものとしています(六六頁・一三行目)。しかし、一九七三年十月二十日のワシントン・リスナー講堂における文先生のスピーチ「人間に対する神の希望」(日本語版『御旨と世界』二六一頁)によれば、文先生御白身はヨハネ伝一四章10節の「わたしが父におり、父がわたしにおられる」を用いて、「神と完成人間との一体」を説明しておられます。したがって、ヨハネ伝一四章10節の聖句を引用したほうが、より適切な表現になるものと思われます。

けれども、現状のヨハネ伝一四章20節の聖句のままであっても、前半の「わたしはわたしの父におり」の部分はふさわしいものとなっており、決して誤った引用にはなっていません。したがって、ヨハネ伝一四章10節については、あくまでもよりふさわしい聖句として、そこに補充しておくのがよいと思われます。

補足文(案)

引用する聖句としては「ヨハネ一四・20」のままでもよいが、しかしさらに相応しい聖句としては「ヨハネ一四・10」があることに留意しておく。

(8) 「創造原理」の第五節において、聖書に見られる三数の例として「イエスの死後の三時間の闇」という記述があります(七八頁・六行目)。しかし、マタイ伝二七章45節によれば、暗闇は「イエスの死の前に起こった」こととされています。したがって、この表現を聖書の記述にあわせて、次のように書き改めておく必要があると思われます。

補足文(案)

「イエスの死後の三時間の闇」を「イエスの〔死の直前の〕三時間の闇」にする。

[補足]

次に、同じ三数の例として挙げられている「三人の東方博士」(七八頁・四行目)という記述についてですが、イエスのもとを訪ねてきた東方の博士が“三人”であったということは、実は福音書のどこにも記録されていない内容です。したがって、聖書の文字の一字一句に捉われやすい根本主義者たちからは、『原理講論』は聖書に忠実ではないと批判されるおそれがあると思われます。

けれども、この「東方の博士」が三人であったということは、キリスト教の伝承として伝えられてきている内容ですので、次に補足を加えておきたいと思います。

まず『旧約新約・聖書大事典』(教文館)には、「聖書の記述では、この博士が何人であったかも、どこからやって来たのかも不明である。彼らが星を観察する者であったことはバビロニアを、また贈り物(11節)の種類はアラビアを考えさせる。この贈り物が3種類であったことから、オリゲネス(AD一八五頃~二五四頃)以降、彼らは3人の博士として語られるようになり、キリスト教の伝説のなかでそれぞれカスパール、メルキオール、バルターザールという名前を与えられるようになった」(九〇六頁)と説明されており、さらに『新聖書大辞典』(キリスト新聞社)には、「キリストを礼拝するためにユダヤに来た東方の博士たちは一般にマギと呼ばれるが、これは古代ペルシア語のmagavから来たもので、ギリシア語のμαγοδ、ラテン語のmagus、その複数形magiに由来する。元来はペルシアのゾロアスター教の系統を引く拝火教の祭司階級をさす名称であった。彼らは同時に天体観測、占星術の専門家であった。………マルコ・ポーロ(AD一二五四~一三二四)は彼の著『東方見聞録』にキリストを礼拝するために来た3人の博士の名をあげている。第1はベルタサル(Balthasar)、第2はカスパル(Caspar)、第3はメルキオル(Melchior)で、彼らの墳墓がペルシアに残っていると伝えている」(一〇六七頁)と説明されています。

以上のように、「東方の博士」が三人であったことは、キリスト教世界で伝統的に支持されてきた内容であったことを、知っておく必要があると言えるでしょう。

補足文(案)

「東方の博士」が三人であることは、福音書のどこにも記述されていない内容であることを知っておくと同時に、捧げ物が「三種」であったことなどから、キリスト教の伝承において、それは“三人の博士”として、語り伝えられてきたことを理解しておく。

(9) 「善悪を知る木」を論じるなかで、ロマ書一一章17節の聖句を引用し、聖書はイエスを「オリブの木」に喩えているとしています(九七頁・八行目)。しかし実際には、このロマ書一一章が述べている「野生のオリブ」とは異邦人のことを、そして「オリブの根」とはイスラエルの族長たちのことを指しているものです。したがって、この聖句の「オリブの木」とは、イエスを喩えているものではありませんので、あまり望ましい引用だとは思われません。

けれども、「オリブの木」をメシヤの象徴として理解すること自体については、すでに旧約聖書のゼカリヤ書四章11~14節に「二本のオリブの木」として、メシヤを暗示する概念が明確に出てきており、決して無理な聖書解釈ではないということを、ここに補足説明しておきたいと思います。

[補足説明]

ゼカリヤ書に出てくる「二本のオリブの木」については、『新聖書注解・旧約4』(いのちのことば社)にも、次のように説明されています。

●「二本のオリブの木がヨシュア(注、捕囚後の大祭司)とゼルバベル(注、捕囚となった南朝ユダの王エホヤキムの孫)をあらわすことは明らかである。………〈油そそがれた者〉。直訳は「油の子」、ヘブル的慣用によれば“油に満たされた者”の意。「メシア」ということばは用いていないが、メシア的観念をになうと言えよう。クムラン教団の人々は、祭司的メシアとダビデ王統のメシアの“二人のメシア”を期待していたと言う」(六三六頁)

したがって「オリブの木」を、メシヤを象徴するものと理解すること自体は、特に問題がないと言えるでしょう。

補足文(案)

あるいは『オリブの木』(ロマ一一・17)と表現した部分について、ロマ書一一章でいうところのオリブの木とは、あくまでも「イスラエルの族長たち」のことを直接的には意味しているということを踏まえておく。ただし、新約聖書がイエスを『ぶどうの木』(ヨハネ一五・5)に喩えたように、旧約聖書においては、メシヤが「オリブの木」(ゼカリヤ四・11~14)に喩えられているということを理解しておく。

(9) 「天使がアブラハムの家庭に現れて肉を食べたという事実(創一八・7)、また、ロトの家に訪ねてきた二人の天使が、彼の準備した『種入れぬパン』を食べただけでなく、その町の民たちが、天使たちを見て色情を起こし、ロトの家を取り囲んで、『今夜おまえの所に来た人々はどこにいるか。それをここに出しなさい。われわれは彼らを知るであろう』(創一九・1~5)と叫んだ事実などは、みなこれに属する例である」(一〇八頁・五~九行目)との記述ですが、韓国語の原本では「種入れぬパン」の直後に“創一八・7”の聖句が引用されており、日本語版の『原理講論』でもしばらく“創一八・7、8”が記載されていました。ところが、この聖句は、天使がロトではなくアブラハムのもとを訪ねてきたという場面なのです。したがって、ここでは誤った箇所が記載されており、正しくは“創一九・3”となります。おそらくこの引用は、うっかりミスだと思われます。なお、ここでの引用箇所は、後述した聖句にも関連している部分ですので、ここをたとえ削除したとしても、文脈的には通じると言えるでしょう。

また、その前のアブラハムのところの記述で引用した聖句も、厳密にいえば(創一八・7、8)が正しいものとなりますが、現状のままでも意味は通じると言えるでしょう。

補足文(案)

「天使がアブラハムの家庭に現れて肉を食べたという事実(創一八・7、〔8〕)、また、ロ卜の家に訪ねてきた二人の天使が、彼の準備した「種入れぬパン」を食べただけでなく、その町の民たちが、天使たちを見て色情を起こし、ロ卜の家を取り囲んで、『今夜おまえの所に来た人々はどこにいるか。それをここに出しなさい。われわれは彼らを知るであろう』(創一九・1~5)と叫んだ事実などは、みなこれに属する例である」というように理解しておく。

(11) 「神はどこまでもこの罪悪の世界から、サタンの悪の勢力を完全に追放し」なければならないとして、そこに使徒行伝二六章18節が引用されています(一三八頁・一〇行目)。けれども、この聖句は新約レベルでの救いにおける“パウロの使命”について、「悪魔の支配から神のみもとへ帰らせ(る)」と述べられているだけですので、『原理講論』が意図している「悪の勢力を完全に追放し」の例証として引用するのには、あまりふさわしいものでないと思われます。むしろここの例証には、メシヤの到来を預言しているマラキ書四章1節の「すべて高ぶる者と、悪を行う者とは、わらのようになる。その来る日は、彼らを焼き尽して、根も枝も残さない」の方が、よりふさわしい引用聖句になるかと思われます。

補足文(案)

引用した聖句「使徒二六・18」は、あくまで“新約レベル”の救いであることを認識しておくと同時に、より相応しい聖句として「マラキ四・1」があることを理解しておく。

(12) 「理念を中心として内的に衝突し、それが原因となって軍事力を中心とする外的な戦争が行われ、………」(一六三頁・一一行目)という表現の仕方についてですが、この表現によると、第三次世界大戦が必然的に武力で行われなければならない、と主張しているのではないかとの誤解か生じる可能性があると思われます。

これは、後編の「世界大戦」の項で論じられている“二つの道がある”(『原理講論』五五二頁)という主張や、「理想世界は、全人類が共に喜ぶ世界でなければならないので、この世界は、敵を武器で外的に屈伏させるだけでは決して実現できない」(同頁)とする内容とも食い違ってきてしまいますので、もう少し表現に工夫が必要かと思われます。したがって、次のように補足的な理解をしておくのか望ましいでしょう。

補足文(案)

「理念を中心として内的に衝突し、〔この内的闘争で決着がつかなければ〕それが原因となって軍事力を中心とする外的な戦争が行われ、結局サタン主権は永遠に滅び、天の側の主権のみが永遠なる神の単一主権として復帰されるのである」というように、補足的に理解しておく。

(13) 「洗礼ヨハネに対しては、彼が懐胎されるとき、天使が現れて証した事実をユダヤ人はみな知っていた」として、ルカ伝一章13節の聖句が引用されています(一八二頁・二行目)。けれどもこの聖句では、ただ単に天使ガブリエルがザカリヤに現れたことのみを述べており、それを“ユダヤ人がみな知る”ところまでは、いまだ至っておりません。したがって、ここの表現を若干修正的に理解しておく必要があると思われます。

補足文(案)

「みな」という表現は、強調的な表現であることを知っておくと同時に、そこに補足を加えて、「洗礼ヨハネに対しては、彼が懐胎されるとき、天使が現れて証し〔(ルカ一・13)、そのときザカリヤが唖になったという〕事実をユダヤ民衆は知っていたし〔(ルカ一・22)〕」というように理解しておくことが望ましい。

(14) 「イエスの十字架の死は、彼がメシヤとして来られた全目的を完成するための予定から起こった必然的なことではなく、ユダヤ人たちの無知と不信の結果に起因したものである」ことを証言する聖句として、コリントⅠ二章8節の「この世の支配者たちのうちで、この知恵を知っていた者は、ひとりもいなかった。もし知っていたなら、栄光の主を十字架につけはしなかったであろう」が挙げられています(一八四頁・六行目)。

しかし、この手紙の著者パウロがその文脈で述べているのは、決して十字架が予定ではなかったということではなく、あくまでも「隠された奥義としての神の知恵」、すなわち十字架で救いの摂理が成就するということを「この世の支配者たち(サタンの勢力)」は知らなかったからこそイエスを十字架につけたのであって、もしも十字架が救いの摂理であることを知っていたのなら、みすみすイエスを十字架につけることはしなかったであろう、と述べているに他なりません。つまり、パウロ自身は“十字架予定”を大前提にしてそれを論じているわけですから、そのような文脈から見れば『原理講論』の引用は“的外れ”なものになっていると言えるでしょう。

けれども、十字架が神の唯一絶対の予定ではなかったとする『原理講論』の主張それ自体は、歴史的真相を解明した“真理”として支持されるべき内容です。(注、この十字架予定の問題については、『統一教会の正統性』(広和)の第四章においてすでに論じ、また本書・第一部の「新約聖書学」においても触れた内容ですので、それらを参考にしていただければと思います。)したがって、この聖句の引用問題については、次に補足説明を加えて理解を深めておきたいと思います。

[補足説明]

結局、ここで問題となるのは、キリスト教神学の形成に多大な影響を与えた「パウロ書簡」全体が“十字架中心主義”に凝り固まってしまい、それを否定する聖句がまったく見当らなくなってしまっているということです。しかも、その思想がパウロ特有の排他性によって完全防御されているという点にも深刻な問題があります。

十字架贖罪という思想自体は、すでにパウロ以前に起源を持っているものですが(参考、Iコリ一五・3)、しかしこの考え方を受け継いで確立していった人物であるパウロは、イエスの死後、ユダヤ教徒から回心したという経歴をもっており、しかも初代教会が「ユダヤ教律法主義」との抗争において苦慮しているなかで“十字架贖罪”の概念を防御しなければならないという立場にありましたから、彼の思想構造自体に偏狭性・排他性が起こるのは、ある程度やむを得ないことと言えるかもしれません。いつの世でも、防御とは偏狭になるものです。結局のところ、彼が取り扱える教理解釈の範囲とは、結果的事実である“十字架のみ”という大前提に立って、そこからすべてを判断するしかなかったのでしょうから──。

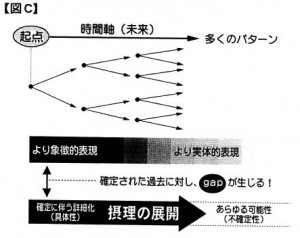

そこで、このような偏狭なパウロの発言のなかにも、神は再臨摂理のために「歴史的真相」をそこに残しておこうと、コリントⅠ二章8節のような聖句を「パウロ書簡」のなかに“暗示的”なものとして組み込まれておかれたのだと解釈することは、別に差し支えないと言えるでしょう。

すなわち、十字架予定説の唯一絶対性を“肯定”するか“否定”するかという考え方の前提とするものに相違はあったとしても、パウロ自身がここで語っていることも、結局のところ「(この世の支配者が)神の摂理に対して無知であったために、イエスの十字架があったのだ」と言っていることに違いはないからです。ただ異なる点は、『原理講論』では、この世の支配者が“無知であった”ことに対して、そこに人間の責任分担があったことを考慮し発言しているのであり、反対にパウロは、十字架以外に救いの摂理はなかったのだから、したがって彼らが“無知であった”こともすべて予定されていたことだとして、事後的にそれを解釈しているに他ならないのです。このパウロの解釈の場合、福音書に十字架に対する“事後預言”の記述が多く含まれているように、パウロのそれも「事後預言的解釈」の産物であると見るのか妥当と思われます。

(注) 事実、パウロ書簡には、パウロの“個人的意見”というものがかなりの程度で文書全体に含まれており、例えば、コリⅠ七・12「これを言うのは、主ではなく、わたしである……」や、同七・40「わたしの意見では……」、コリⅡ一一・17「いま言うことは、主によって言うのではなく……」などの聖句が、そのよい実例だと言えます。したがって、パウロの聖書解釈が、神の御意のすべてを充分に掌握しきっていると無条件的に受け入れてしまうのではなく、もう一度吟味しなければならないと言えるのです。

以上のことから、著者であるパウロにとっては思いも及ばなかった引用の仕方でしょうが、この聖句は当時のユダヤ教指導者たちの“無知”を指摘するものとして、そのまま保留にし、あえて『原理講論』に残しておくことが望ましいと思われます。

ところで、パウロ自身の発言とされる聖句の中から、当時のユダヤ人たちの無知を指摘したと考えられるものをあえて選ぶとすれば、次のようなものがあります。

●「パウロとバルナバとは大胆に語った、『神の言は、まず、あなたがたに語り伝えられなければならなかった。しかし、あなたがたはそれを退け、自分自身を永遠の命にふさわしからぬ者にしてしまったから、さあ、わたしたちはこれから方向をかえて、異邦人たちの方に行くのだ』」(使徒一三・46)

ちなみに、イエス御自身の発言の中から「十字架で殺害された背景に、当時のユダヤ教指導者たちの無知があった」ことを示す聖句を挙げるとするなら、次のものが適当かと思われます。

●「あなたがたは空の模様を見分けることを知りながら、時のしるしを見分けることができないのか」(マタイ一六・3)

●「最後に、わたしの子は敬ってくれるだろうと思って、主人(神)はその子(イエス)を彼ら(ユダヤ教徒)の所につかわした………それだから、あなたがたに言うが、神の国はあなたがたから取り上げられて、御国にふさわしい実を結ぶような異邦人に与えられるであろう」(マタイ二一・37~43)

●「ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、おまえにつかわされた人たちを石で打ち殺す者よ。ちょうど、めんどりが翼の下にそのひなを集めるように、わたしはおまえの子らを幾たび集めようとしたことであろう。それだのに、おまえたちは応じようとしなかった」(マタイ二三・37)

●「いよいよ都の近くにきて、それが見えたとき、そのために泣いて言われた、『もしおまえも、この日に、平和をもたらす道を知ってさえいたら……しかし、それは今おまえの目に隠されている。いつかは、敵が周囲に塁を築き、おまえを取りかこんで、四方から押し迫り、おまえとその内にいる子らとを地に打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残して置かない日が来るであろう。それは、おまえが神のおとずれの時を知らないでいたからである』」(ルカ一九・41~44)

●「イエスは言われた、『父よ、彼らをおゆるしください。彼らは何をしているのか、わからずにいるのです』」(ルカ二三・34/注、この聖句におけるイエスの“とりなしの祈り”が、ローマ兵士のみならず、当時のユダヤ教指導者たちのためにもあったという点については、『カトリック聖書新注解書』一二八〇頁を参照のこと)

補足文(案)

著者であるパウロ自身は、それをあくまでも「十字架予定を大前提にして述べている」ことを理解しておくのと同時に、このコリントⅠ二章8節の聖句は、イエス当時のユダヤ教指導者たちの無知を指摘した聖句として、そのまま保留にしておく。

(15) マタイ伝二六章39節を引用して、「わが父よ、もしできることでしたらどうか、この杯をわたしから過ぎ去らせてください」と三回も祈祷された、と述べられています(一八四頁・九行目)。ゲツセマネの祈りが三回あったこと自体は、マタイ伝とマルコ伝の記述に従えば特に問題ありませんが、その祈りの内容面に関しては、「この杯を過ぎ去らせてください」という内容と同時に、「しかし、……みこころのままに」とも祈ったとされています。そして、二度目以降の祈りの内容については、マルコ伝では「同じ言葉で祈られた」(一四・39)と記述されていますので、問題ありませんが、しかしマタイ伝の方になると、二度目の祈りの表現が一回目と若干異なってしまっています。つまり、厳密に見ればこのような“相互矛盾”が福音書相互間にありますので、『原理講論』が引用した部分だけをもってしては、イエスがこの言葉で三回祈ったということを説明しづらくなっています。

したがって、マタイ伝二六章39節の「祈りの全文」を引用しておいた方が、より適切な表現になるものと思います。

補足文(案)

ゲツセマネの祈りの全文を引用して、「……何のために、『わが父よ、もしできることでしたらどうか、この杯をわたしから過ぎ去らせてください。〔しかし、わたしの思いのままにではなく、みこころのままになさってください〕』と、三回も祈祷されたであろうか(マタイ二六・39)」にしたほうが、より相応しい表現になることを理解しておく。

(16) 「イエスの十字架の救いを受けている我々も、依然として原罪のために罪人であることを免れることはできない」という“十字架の救いの限界性”を傍証する聖句として、ヨハネⅠ一章8~10節がそこに引用されています(一八八頁・七行目)。

しかし『原理講論』に引用された聖句は、「もし、わたしたちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しいかたであるから、その罪をゆるし、すべての不義からわたしたちをきよめて下さる」という、中間部分の9節が省略されたかたちで使用されています。この9節を削除して使用したため、『原理講論』は作為的な改竄をして意味を取り違え、その聖句を引用しているとの批判を受けるおそれがあります。

事実、ヨハネ第一の手紙の著者がここで述べようとしている論旨とは、我々人間はみな等しく罪人であり、その罪はイエスの十字架の血潮によって清算されるのだが、しかし自分が罪人である事実を認めようとしない人々は自分を欺く者であって、イエスの救いと何ら関係がない状態におかれている、という意図から述べられているものと考えられるのです。したがって『原理講論』におけるこの聖句の用い方は、原著者の論旨からは逸脱したものになっていると言えるでしょう。

けれども、『原理講論』がここで意図したところの、「イエスの十字架の救いを受けている我々も、依然として原罪のために罪人であることを免れることはできない」という“十字架の救いの限界性”の内容それ自体は、まことにクリスチャンの現実について述べており、決して間違ったものではありませんので、次に補足説明を加えておきたいと思います。

[補足説明]

『原理講論』は、「十字架の贖罪による救いの限界」というテーマのもとに、それを論証する聖句として、他にも“パウロの嘆き”(ロマ七・22~23)の言葉を取り上げて論じています(一八八頁・四行目)。

この“パウロの嘆き”がキリスト教の信仰をもつ以前のことなのか、それとも信仰者が直面する現実を指しているのかは、学者間で大きく意見の分かれているところです。けれども、たとえそれが回心以前のことであったとしても、この“嘆き”にみる自己の罪との闘いが、イエスとの出会いによって完全に解消されたのかといえば、パウロは決してそのようなことは一言も述べてはおりません。この点について、『新聖書注解・新約2』(いのちのことば社)は、次のような解釈を展開しています。

●「七章後半のパウロの告白的体験は、彼の回心前の出来事かそれとも回心後の経験か、学者たちの意見は大きく二つに分かれている。ブルトマン、キュンメル等は回心以前の出来事であると考え、バルト、ニグレン等は回心後の経験であると主張している。

それに対し、高橋三郎は………次のように述べている。「………律法に対して死ぬということは、われわれの人生において、ただ一度だけであるのであって、それ以後は機械的に同じ状態が進行するという風にもし考えるとすれば、それは信仰生活の実相を完全に無視した議論と言わねばならない。宗教改革者がいみじくも言ったように、われわれキリスト者の生涯は、常に新たな悔い改めの連続である。そうだとすれば、律法に対して死ぬという体験的事実は、(ある決定的一時点において、一回限りの出来事として開始されたとしても)その後われわれの全生涯を通して繰り返されて行く継続的事態であると言わねばならない。

そして、『律法に対して(常に新たに)死ぬ』ということは、われわれが常に新たに、律法主義的生活に逆転する可能性をうちにはらんでいるということを前提としている」(二二六~二二七頁)

この高橋三郎の説明にみるように(注、ただしこの「聖書注解書」では高橋三郎の説を否定的に取り扱っていますが)、キリスト者の救いがイエスを信じた瞬間において何もかも完成してしまうのではなく、その後も常に罪と闘わなければならない事実があることをはっきり示していると言えるでしょう。しかも、パウロ自らがロマ書八章23節において、聖霊によって新生した者ですら、いまだ“体のあがない”が残されていることをはっきりと主張しています。さらに、同章24~25節においても「わたしたちは、この望みによって救われている」と告白しているのです。この八章24~25節について、同じ『新聖書注解・新約2』(いのちのことば社、二三二頁)は、次のように解説しています。

●「われわれキリスト者は、すでに救われた者であるとともに、完全に救われた者ではない。それゆえに、われわれは真実の救いの希望に生きている。…………この忍耐は、外からの迫害や困難に対する忍耐ではなく、内なる罪に対する戦いにおける忍耐である。キリストにあってすでに救われているにもかかわらず、完全に救われていない現実から生じる苦悩と戦いにおける忍耐である。しかし、われわれキリスト者は希望のゆえに、喜んで忍耐し、内なる罪に対する戦いを続けることができるのである」(新約2、二三二頁)

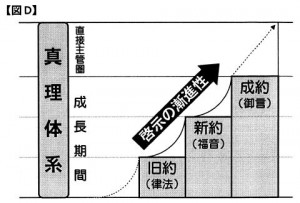

この注解書の説明にみるように、“パウロの嘆き”をイエスを信じる一般キリスト者の現実として理解すること自体は必ずしも不当な解釈でないばかりか、キリスト者が待望してきた「体のあがない」(栄化)、すなわち“完全なる救い”が終末(再臨)時において初めてもたらされるという伝統的な教理理解から見ても、いまだに救いの摂理か完結されていないと主張すること自体、何ら誤っていないと言えるでしょう。

事実、アウグスチヌスもキリスト者は義認ののち、少しずつ義人になっていくと理解しているのであり、ルターも「罪人にして義人」という考え方に立脚しながら救いを理解していたのであって、十字架を信じることによって罪が何もかもなくなったとは決して語っておりません。さらに教理的にみても、「信仰義認」の次には“聖化”や“栄化”の過程が考察されているのです。

また、福音派的な傾向を強くもった『新キリスト教辞典』(いのちのことば社)にも、「原罪には二つの要素が含まれる。すなわち、根源的咎という神の正義に関係する面と、神の聖にかかわる根源的腐敗の性質とである。根源的咎は、有罪性と刑罰の責任とからなる。有罪性はキリストの贖罪によっても負われることはないため、救われてからも人間にはその有罪性は残るが、刑罰の責任は、キリストが十字架において完全に義務を果たして下さったために、もはや負わされることはない。根源的腐敗の性質については、その持っている浸透性の点から全的堕落と呼ばれたり、人間の霊的能力に与える効力の点から全的無能力と呼ばれたりする。これらは共に、キリストによって殺されたり弱められたりはするものの、この世に生きている限り残存する」(四一〇頁、「原罪」の項)と説明されており、つまり「原罪」を構成している二つの要素のうちの、根源的咎としての“有罪性”及び根源的腐敗としての“全的堕落”や“全的無能力”などは、「この世に生きている限り残存する」と、ハッキリと述べられているのです。

(注) この『新キリスト教辞典』では、「原罪」というものが「根源的咎」と「根源的腐敗」との二つの要素によって成り立っているとしていますが、これは「統一原理」でいうところの「原罪」と「堕落性」にそれぞれ相当するものと言えるでしょう。キリスト教は、これらの二つのものを“ごちゃまぜ”にして「原罪」の概念をつくっていますが、「統一原理」では、それらを別々のものとして区別し、用いています。

そして、カトリックの教理について言えば、赦しの秘蹟(サクラメント)として、洗礼・堅信・聖餐・告解・終油・叙階・婚姻などの七つが考察されており、イエスを信じたキリスト者と言えど、なお実生活における秘蹟の必要性を明確に説いているのです。

結局のところ、キリスト者が主張している十字架による“救い”(義認)とは、あくまでも終末端的にもたらされるであろうところの“完全なる救い”(栄化)を、ただ《先取り的》に発言しているものに他ならないのです。

(注) 厳密には、完全に救われる(原罪を脱ぐ)ということと、自己の矛盾から解放される(堕落性を脱ぐ)ということは別問題であり、原罪が赦されているということが直ちに霊肉の何の葛藤もない状態を意味するわけではありません。『原理講論』では、キリスト教において、いまだ肉的救い(原罪の清算)が残されている事実を明示するための一例として、このような表現が用いられていることを承知していただきたいと思います。

補足文(案)

ヨハネⅠ一章8~10節の「もし、罪がないと言うなら、それは自分を欺くことであって、真理はわたしたちのうちにない……もし、罪を犯したことがないと言うなら、それは神を偽り者とするのであって」という聖句は、その著者自身の意図するところによれば、「十字架による救いの限界性」という意味合いのものではないことを理解しておくのと同時に、『原理講論』が意図している「イエスの十字架の救いを受けている我々も、依然として原罪のために罪人であることを免れることはできない」という主張それ自体は、まさに真理を捉えた内容であることを確認しておく。

(17) 『原理講論』には「洗礼ヨハネは、当然自分がエリヤであるという事実を、自らの智恵で悟らねばならなかった。………しかし、彼は神のみ旨に対して無知であったので(マタイ一一・18、19)、イエスの証言を否認したばかりでなく(ヨハネ一・21)、そののちにも、摂理の方向と道を異にして歩んだのである」(一九九頁・一一~一七行)と述べられています。

しかし、ここで引用しているマタイ伝一一章18節は、ユダヤ人が“洗礼ヨハネを受け入れなかった”ということに対してイエスが嘆いているものであって、洗礼ヨハネ自身か神の御旨に対して無知だったということを意味しているわけではありません。(注、おそらくこの聖句引用は、うっかりミスと思われます。ちなみに、韓国語の原本では、マタイ伝一一・18のみの引用となっています。)したがって、引用としては不適切なものとなっていると言えます。ここは、むしろ後述している他の箇所で“洗礼ヨハネの無知を指摘する”ために用いている聖句、マタイ伝一一章3節の「『きたるべきかた』はあなたなのですか。それとも、ほかにだれかを待つべきでしょうか」に置き換えてみたほうが、『原理講論』の聖句の用い方にも一貫性があって、より適切な引用になるのではないかと考えられます。

次に、ヨハネ伝一章21節の聖句についてですが、この聖句は“福音書の編纂順序”から言えは、イエスが「洗礼ヨハネこそエリヤだ」と指摘したこと(マタイ一一・14)よりも、時間的にはより以前のこととして記述されています(注、つまりヨハネ伝によると、洗礼ヨハネの否認の出来事は、彼がまだ牢獄につながれていないときに起こっている)。

したがって『原理講論』の表現を完了形になおして、「イエスの証言を否認していたばかりでなく」としたほうが、よりふさわしい表現になるものと思われます。(注、ただし本書・第一部で検証したように、福音書の編纂順序のそれがそのまま“信頼できる情報”であるとはかぎらず、むしろ編纂順序は史実性に欠けている側面があるという点を、我々はまず念頭においておくべきだと言えますが……。)

補足文(案)

引用した聖句「マタイ一一・18~19」は、あくまで“ユダヤ人が洗礼ヨハネを信じなかったこと”についてイエスが嘆いた言葉であるということを踏まえておくと同時に、より相応しい聖句としては、後述したところで引用されている「マタイ一一・3」の「『きたるべきかた』はあなたなのですか。それとも、ほかにだれかを待つべきでしょうか」の聖句があるということを確認しておく。さらに、「イエスの証言を否認したばかりでなく」という表現を完了形に改めて、「イエスの証言を否認〔していた〕ばかりでなく」とするのが、より適切な表現であることをも理解しておく。

[追記]

ちなみに、洗礼ヨハネが「その後にも、摂理の方向と道を異にして歩んだのである」という『原理講論』の主張を裏づけるような見解が、さまざまな聖書学者たちから出されています。そのうちの幾つかを、参考として次に紹介しておきます。

●「大いなる競争者はもちろん、当時広範囲にわたって軽蔑されており、しかしまた強い魅力を発散していたユダヤ教である。同じように啓示による救済を提供し、教団を結集する運動が、キリスト教とより一層直接的な競争を展開している。その種の集団として、洗礼ヨハネの信奉者たちがいた(彼の死後のことである)。我々は、彼らについてほとんど何も知らないが、とりわけヨハネによる福音書における若干の論争的箇所から、彼らの存在を推論することができる。何故なら、ヨハネは何度か際立った調子で、洗礼者はメシアである光ではなかった、と強調しているからである(ヨハネ一・6以下、19以下)。明らかに、彼のことをそのように思っていた人々がいたようである。詳細は不明である。しかし、この運動は、キリスト教の運動に先行していたわけではなく、またイエスに対する信仰の原型を提供したのでもなく、逆に彼らは、自らの洗礼者観をキリスト教を規範として展開させた、ということは確実であろう。この運動との対抗は、さらに他の箇所で現われる(例えば行伝一八・24以下、一九・1以下)。後代においても、洗礼者の信奉者に対する指示がさらに認められる。恐らく彼らの一部は、今日のマンダ教徒の中に生き続けているのであろう」(H・コンツェルマン著『原始キリスト教史』日本基督教団出版局、一九五~一九六頁)

●「共観福音書は、まさにこうした二つの面、すなわち、洗礼派とイエスとの間に存在したある種の共通性(マタイ一一・7~11a、一一・16~19、二一・32)と同時に、ある種の敵対関係(マルコ二・18、マタイ一一・11b、ルカ一一・1b)を示している。ヨハネ福音書一章6~8節、15節、19~34節、同じく三章22~30節、および使徒行伝一九章1~7節は、ヨハネの弟子達とイエスの弟子達との間に論争が続けられていたことを物語るものである」(R・ブルトマン著『共観福音書の研究』未来社、一七頁)

●「四つの福音書における洗礼者ヨハネに関する証言から総合的に判断すれば、ヨハネの死後に形成されたヨハネ教団と、イエスの死後に成立したキリスト教団とが二種の競合関係にあったことは事実とみなさざるを得(ない)」(荒井献著『イエスとその時代』岩波新書、四九頁)

(18) 『原理講論』には、「父親ザカリヤは聖霊によって感動させられ、まだ胎内にいた洗礼ヨハネに対して『生きている限り、きよく正しく、みまえに恐れなく仕えさせてくださるのである』(ルカ一・75)と、彼の使命を明白に預言したのであった」と述べられています(二〇〇頁・三~五行目)。

けれども、ルカ伝をみると、ザカリヤのこの有名な“ザカリヤ感謝の歌”(ベネディクトゥス)は、洗礼ヨハネが生まれてから「八日目の出来事」であったとされています。したがって、「まだ胎内にいた洗礼ヨハネ」という表現は、適切なものになっていません。ここは「生まれたばかりの洗礼ヨハネ」という表現にしておいたほうが、より適切かと思われます。

さらに、ザカリヤが“感謝の歌”の中で洗礼ヨハネを指して預言した部分は、一章76節以降になりますので、ここでの引用聖句は、むしろ76節の「主のみまえに先立って行き、その道を備え(る)」の方がふさわしいものと思われます。

補足文(案)

聖書の記述に厳密に合わせて、「父親ザカリヤは聖霊によって感動させられ、〔生まれたばかりの〕洗礼ヨハネに対して〔『主のみまえに先立って行き、その道を備える』(ルカ一・76)〕と、彼の使命を明白に預言したのであった」とするのが、より好ましい表現になるということを理解しておく。

(19) 肉身生活と霊人生活との関係は、ちょうど青虫と蝶の生活に比較することができるとして、「もし、土の中にある青虫に意識があるとすれば、ちょうど人間が肉身生活に対して愛着を感じているように、それもやはり土の中の生活に愛着を感じて、青虫として永存することを欲するであろう。ところがこれは、青虫がいったん殼を脱いで蝶となり、香りの良い花や甘い蜜を自由に味わうことができる、また一つの新しい世界があることを知らなかったからであろう」(二一一頁・七~一〇行目)と説明されています。

けれども、通常青虫は、植物などの葉や枝にいるのであって、“土の中”にいるわけではありませんし、またすぐに“殼”を脱いで蝶になるのでもありません。したがって、ここは自然界の事実に基づいて、厳密な表現にする必要があると思われます。

補足文(案)

「もし、青虫に意識があるとすれば、ちょうど人間が肉身生活に対して愛着を感じているように、〔青虫の〕生活に愛着を感じて永存することを欲するであろう。ところがこれは、青虫がいったん〔さなぎの〕殼を脱いで蝶となり、香りのよい………」という表現が、より自然界の事実に即したものになることを理解しておく。

(20) 「それゆえ、堕落人間を再び生み直してくださるために、イエスは、後のアダム(コリントⅠ一五・45)として、生命の木の使命をもって(黙二二・14)人類の真の父として来られたのである」(二六六頁一二~四行目)という表現のなかの「後のアダム」についてですが、日本で出版されているプロテスタント聖書によれば、コリントⅠ一五章45節は「最後のアダム」と訳されています。

したがって、統一教会は、コリントⅠ一五章45節の「最後のアダム」を「後のアダム」という言葉に故意にすりかえて引用し、あたかもイエスの他に、第三アダムなる者が来るかのようなイメージを持たせている、という批判がなされる可能性があると思われます。したがって、この「後のアダム」について、次に補足説明しておきたいと思います。(同じ問題を含んだ箇所として、他に九六頁・一七行目、二六四頁・一二行目、二六七頁・一四行目、三七八頁・七行目がある)

[補足説明]

まず、著者のパウロがこの聖句で述べようとしている主要な点は、アダムの堕落によって出発した人類の罪悪の歴史が、第二の人(コリI一五・47)であるキリストによって終止符が打たれ、そこにおいて“肉による”(同・46)、“地に属する”(同・48)古い人類史は終わりを告げ、新しい“霊による”“天に属する”人類の歴史が出発する、ということです。

したがって、ここでいう“最後のアダム”とは、まさに人類の罪悪歴史を終了させる“最後のアダム”であり、あくまでも、罪悪史を出発させた堕落アダム〈第一の人〉(コリI一五・47)との質的差の対比において語られている“対句的な表現”に他なりません。ですから、そういう意味では、もしイエス・キリストが“最後のアダム”であるなら、イエスと同様に、人類を重生させるべき使命を持ってこられる再臨のキリストも、やはり“最後のアダム”ということができるでしょう。イエス・キリストと再臨主とは、単なる延長摂理なのであり、それはちょうどエリヤと洗礼ヨハネとの関係と同じように、個体(存在論的に)は違ったとしても天的使命(機能的側面)から見るならば、正に同一人物なのです。

以上のことからいうと、むしろこの聖句は、イエスが三一神の立場からの神そのものではなく、堕落したアダム〈第一の人〉に代わる新しいアダム〈第二の人〉として、すなわち堕落していない“創造本然のアダム”として来られる方である、との統一教会の見解を、むしろ支持する有力な聖句だと言えるでしょう。

さらに、このコリントⅠ一五章45節を“ギリシア語原典”で見ると「εδχαιοζ」となっており、それはマタイ伝二七章64節の「εδχαιη」の用法と同様に、その部分が「前の」に対する「後の」という意味合いで使用されている言葉になっています。このことは、岩隈直著『新約ギリシャ語辞典』(山本書店)にも、「(「前の」に対し)後の」という意味であろう(一九四頁)と説明されています。確かにこの「εδχαιοζ」は「最後」という意味もありますが──「旧約新約・聖書語句大辞典」(教文館、「索引」の二○頁)は、εδχαιοζに対する訳語として「あと、終り、最後、後、果て」などを記載しています──、ここはむしろ47節の「第二の人」との間で、文脈(コンテクスト)における“聖書の連関性”の観点をふまえながら考慮すべき言葉であると言えるでしょう。なぜなら、パウロはここで一貫して「対句的な表現」を用いながら論述を行っているからです。そのような立場からみていくと、「後の」という訳語を当てることが、極めて妥当性をもってくるのです。

ところで『ギリシア語・新約聖書釈義事典Ⅱ』(教文館)は、このコリントⅠ一五章45節について、それは「決定的に〈最後の〉アダムなのである」(九七頁)と論じています。しかし、それは非常に神学的香りのする解釈の仕方です。何故なら、そこでは「堕落したアダムによってもたらされた〈死〉が、キリストによって先取り的に滅ぼされている」ということが前提となっており、つまりイエスが〈先取り的に〉完全な救いをもたらしている、だからこそ「最後のアダムなのだ」と釈義しているに他ならないからです。この事典のように、神学的なものを前提にして解釈するなら、やはり神の摂理を“経綸的”に見て、「十字架と復活」に続いて「再臨」という問題が、いまだに残されていることをも基本にして判断するべきだと言えるでしょう。

以上のことなどから考えると、ここはやはりパウロが使用している「対句的な表現」を考慮しつつ、47節との関連性から解釈した方がより適切な解釈になると思われます。

事実、韓国で出版されているカトリック用の聖書(共同訳)では、明確に「後のアダム=나중 아담은」という訳語をそこにあてはめて使用しています。このカトリック用聖書とは、5聖書協会が共同して「聖書翻訳者の要求に最適な新約本文を提供しよう」という目的から一九六六年に出版した、信頼度の高い「ギリシア語テキスト」をもとに、それをヴァチカンをはじめとする、新教・旧教の聖書協会が合同で翻訳し、刊行した聖書なのです。

また、日本語版の『原理講論』は、韓国語から直接翻訳されたものですから、その韓国語版の『原理講論』に「後のアダム」と明記されていた言葉を、そのまま「後のアダム」として日本語へ翻訳したものに他ならないのです。(ちなみに、他にも中国語のカトリック聖書が、「後に来たるアダム=后来的亚当」という訳語を当てはめています。)

したがって、日本語の聖書には「後のアダム」という訳語かないからといって、即それは「意図的な改竄だ!」と批判するのは、まったく“的はずれ”な批判であるとしか言いようがありません。

補足文(案)

『原理講論』で使用されている「後のアダム」という言葉は、日本語の聖書には使用されていない訳語であることを知っておくと同時に、韓国語の聖書には「後のアダム」という訳語が使用されていることを踏まえておく。また、著者パウロは、コリントⅠ一五章45節の前後の文脈において、一貫して「対句的な表現」を用いていることから、この45節も「(「前の」に対して)後の」という意味合いが、非常に妥当性をもっていることを理解しておくと同時に、実際に、岩隈直著の『新約ギリシャ語辞典』(山本書店)は、それを支持する見解をとっていることを理解しておく。

(21) “ノアの家庭を中心とする復帰摂理”のなかで、「ノアはハムを呪って、その兄弟の僕となるであろうと言ったのである」(三二〇頁・八行目)と表現されています。

しかし聖書の記述を見ると、ノアはその“呪いの言葉”をハムの息子であるカナンに向けて発したことになっています。したがって、この表現は厳密にみれば不適切なものになっていると言えるでしょう。

けれども、ノアの“呪いの言葉”が、事実として「ハムの言動」によって引き起こされていることに違いはありません。したがって、その呪いの言葉がハムの息子に向けられていることを配慮しながら、もう少し聖書の記述と合わせた理解をしておいた方が、より望ましいと思われます。

補足文(案)

聖書の記述にしたがえば、「ノアはハム〔の子孫〕をのろって、……」、あるいは「ノアはハム〔の血統〕をのろって、……」として理解した方が、より厳密にみれば好ましい表現であることを踏まえておく。

(22) 創世記一五章9節に記載されているアブラハムの“象徴献祭”に対し『原理講論』によると、それが「鳩と羊と雌牛」(三一七頁・一五行目etc.)の“三つ”であったと表現されています(三一九頁・一六行目、三二一頁・四行目、同・九行目、三二五頁・四行目)。ところが、聖書では「雌牛、雌やぎ、雄羊、山ばと、家ばと」という“五つ”が記されているために、それは“三つ”なのではない、と批判される可能性があります。そこで、次に補足説明をしておきたいと思います。

[補足説明]

確かに、聖書にはアブラハムの“象徴献祭”の動物として、五つのものが挙げられています。ところが「ヘブライ語原典」をみると、創世記一五章10節に記述された「鳥を裂かなかった」という場合の“鳥=ハツィポール”という言葉が、ここでは「集合名詞」として取り扱われており、それは明らかに先の9節で示された「山ばと」と「家ばと」とを、一つにとりまとめて表現しているものに他なりません。つまり「山ばと」と「家ばと」の二つのものを、聖書は、同じワン・セット(すなわち「鳥=ハツィポール」)のものとして取り扱っていることが、そこから理解できます。

したがって、聖書が、これらの動物を生物学的な観点から、常に分類しようとしているというよりも、ある何らかの神の摂理的な観点における“象徴的な意味”から分類していると解釈するほうが、より妥当な聖書理解と言えるでしょう。

事実、これと同様の“象徴的な分類’の仕方は、イエス御自身が語られた御言の中にも見受けられることです。マタイ伝二五章31~33節には「人の子が栄光の中にすべての御使たちを従えて来るとき、彼はその栄光の座につくであろう。そして、すべての国民をその前に集めて、羊飼が羊とやぎとを分けるように、彼らをより分け、羊を右に、やぎを左におくであろう」と記されています。羊とやぎは違った動物であるにもかかわらず、ここで言うところの“羊”と“やぎ”は、ともに人間を象徴しているのであって、つまり同じ人間を象徴するものとして、一つに取り扱われているのです。これは、「神に選ばれているか否か」という摂理的な内容を説明するために、まさに喩えとして用いられている“象徴的な分類”の仕方だといえます。

「統一原理」では、これらの「五つ」の動物を、三つのものとして象徴的に分類して理解しているのであり、それぞれハトが旧約時代を、羊が新約時代を、そして牛が成約時代を象徴するものとして解釈しているのです。そして、この解釈の正しさを裏づける聖書的な根拠としては、旧約時代の完成者として来られたイエスに「御霊がハトのように」くだったこと(マタイ三・16)や、そして新約時代の出発者でもあったイエスが「世の罪を取り除く神の小羊」と呼ばれている(ヨハネ一・29)ことなどを挙げています。

以上のことからして、このアブラハムの象徴献祭を“三つ”のものとして解釈することは、聖書的な見地から見て、何ら不当な聖書解釈とは言えないでしょう。しかし、より適切な表現としては「三種」としておくのが望ましいと思われます。

ちなみに、それらの献祭物を「一つの祭壇に載せて献祭した」(三二一頁・一一行目、三二五頁・四行目)という表現について、少し触れておきたいと思います。というのは、この表現によれば、献祭物を“一つの祭壇に重ねて献祭した”というようなイメージにさせてしまうからです。そのような献祭方法は、聖書的な根拠が無いばかりか、献祭物の内容からして「一番上に牛を載せる?」という物理的な疑問も当然おこってくることでしょうし、さらにはアブラハム時代における献祭方法などから考えた場合に、むしろ大きな石のようなものの上に横に並べて献祭したようにも考えられるからです。

したがって、この表現に誤解が生じないよう、少し補足的な理解をしておく必要があると言えるでしょう。

以上の点から、「一つの祭壇に載せて」という表現は、「一つの場所で」という意味合いで使用しているものとして理解することが望ましいと思われます。

補足文(案)

「鳩と羊と雌牛」という表現箇所について、実際にはそれが“五つ”の動物であることを踏まえておくのと同時に、『原理講論』はそれを摂理的な観点から「三種」のものとして“象徴的分類”をしているために、あえて“三つ”と表記しているということを理解しておく。また、「一つの祭壇に載せて」という表現は、「一つの場所で」という意味合いで使用されていることを理解しておく。

(23) “アブラハムの家庭を中心とする復帰摂理”において、「兄妹のような立場から、妻サライを、一旦サタンの実体であるパロに奪わせたのち、彼の妻の立場から、再び彼女を取り返すと同時に、全人類を象徴するロトと、万物世界を象徴する財物を取り返さなければならなかったのである(創一四・16)」(三二九頁、五行目)と記述されたところで、創世記一四章16節が引用されています。ところが、この創世記一四章に書かれているアブラハムによる“ロトの救出劇”は、『原理講論』が述べている“アブラハムのエジプト下り”の後で起こっている「全く別の事件」なのです。

したがって、ここでの聖句引用は不適切なものとなっています。おそらくこれは、類似した事件の記述が創世記一二章と一四章とで繰り返し記されているために生じてしまったところの“うっかりミス”であろうと思われます。したがって、ここでの聖句引用の箇所を正しいものにしておく必要があるでしょう。

この“アブラハムのエジプト下り”の事件としてふさわしい聖句引用としては、創世記一二章20節の「パロは彼の事について人々に命じ、彼とその妻およびそのすべての持ち物を送り去らせた」と、創世記一三章1節の「アブラムは妻とすべての持ち物を携え、エジプトを出て、ネゲブに上った。ロトも彼と共に上った」がよいと思われます。

補足文(案)

引用した聖句である「創一四・16」は、全く別の事件から引用されてしまったものであることを知っておくと同時に、相応しい引用箇所としては「創一二・20、同一三・1」があることを理解しておく。

(24) 「イエスも霊的な世界的カナン復帰路程を出発されるとき、サタン分立の墓中の三日期間があった。また、ヨシュアを中心とするイスラエル民族がカナン復帰するときも、本陣に先立って彼らを導く契約の箱が、サタン分立の三日路程を進んだのである(民数一〇・33)」(三二八頁・二~四行目)という表現ですが、ここで引用された民数記一〇章33節は、あくまでも“モーセを中心とした路程”の時のものであって、やはりこれもふさわしくない箇所からの引用となっています。

ヨシュアの路程に関する正しいものとしては、ヨシュア記三章1~6節の「ヨシュアは朝早く起き、イスラエルの人々すべてとともにシッテムを出立して、ヨルダンに行き、それを渡らずに、そこに宿った。三日の後、つかさたちは宿営の中を行き巡り………そこで彼らは契約の箱をかき、民に先立って進んだ」が、適切な引用箇所になると思われます。

補足文(案)

引用した聖句「民数一〇・33」は“モーセを中心とした路程”からの引用であったことを確認しておくと同時に、正しい箇所としては「ヨシュア三・1~6」であることを理解しておく。

(25) 「ヤコブが、このような意義をもっている杖をついて、ヨルダン河を渡り、カナンの地に入ったということは(創三二・10)、将来、堕落人間が、メシヤを捧持して不義を打ち……」(三四六頁・一六行目)という表現についてですが、この『原理講論』の表現によると、ヤコブが「カナンの地に入った」となっています。ところが、引用された創世記三二章10節の“ヤコブの回想”によれば、ヤコブは杖ひとつを持ってヨルダン川を渡って「カナンを出た」とあります。

したがって『原理講論』が述べているように、杖を持ってヨルダン川を渡って「カナンヘ帰ってきた」というわけではありませんので、この聖句はむしろ「ヨルダン河を渡り」という部分の直後に移動して引用したほうが、より適切な表現になると思われます。

補足文(案)

「ヤコブが、このような意義をもっている杖をついて、ヨルダン河を渡り〔(創三二・10)〕、〔そして〕カナンの地に〔帰ってきた〕ということは、……」という表現にした方が、より適切になることを理解しておく。

(26) 「ヨセフはヤコブの天の側の妻として立てられたラケルが生んだ子であり、またヤコブのサタン側の妻として立てられたレアが生んだ息子たちの末の弟であった」(三五一頁、九行目)という表現ですが、ヨセフは確かにレアが生んだ息子のうちで最後の子である“ゼブルン”の弟にあたりますが、このヨセフにはさらに弟の“ベニヤミン”がおり、決してヤコブの十二子息全体における「末の弟」ではありません。したがって、表現上の誤解が生じないように正しく理解しておく必要があります。

補足文(案)

「………レアが産んだ息子達の末の弟であった」という場合の「末」とは、ゼブルンのことを指している表現であって、決してヤコブの十二子息全体の中での「末の弟」という意味ではないことを踏まえておく。

(27) 「エホバ」という言葉が『原理講論』に三回使用されています(三八〇頁・三行目、三八一頁・八行目、同・一一行目)。しかし『キリスト教大事典』(教文館)には、エホバについて次のように解説されています。「ヤハウェをエホバと発音するのは、宗教改革の頃から広く流布するようになった誤読である。元来子音文字だけのヘブル語でYHWHと書かれていた神名は、〈主の名を、みだりに唱えてはならない〉(出エ二〇・7、申五・11)という神名尊崇のいましめに従って、いつもアドナイ(’a donay,わが主の意)と読まれてきた。こうして長い間にYHWHという4文字の本来の読み方が忘れられてしまった。その後、ユダヤ教のラビたちが聖書の正しい読み方を伝えるために母音符号を発明したとき(注、マソラ学者によるマソラ記号のこと)、神名YHWHに ’a donay の母音をつけたのである」(一六〇頁)と説明されており、今日、学問的にみるとエホバとはヘブライ語の誤った読み方とされていますので、そのことを踏まえておく必要があると言えるでしょう。

補足文(案)

三回使用されている「エホバ」という言葉は、ヘブライ語の誤った読み方であることを知っておくと同時に、それら三カ所はすべて「神」の語をあてるのが望ましいことを理解しておく。

(28) 「モーセにはパロ宮中四十年の試練があったのちに、第一次の出エジプトの恩賜が許されたのであり、またミデヤン荒野四十年の試練を経たのちに、神は第二次の出エジプトの恩賜を賜ったのであった(出エ三・2~10)」(四〇二頁・八行目)という表現についてですが、これを韓国語版の『原理講論』で見ると、ここに引用されている聖句は、出エジプト記四章2~9節となっています。それを日本語へ翻訳するに際して、うっかりと出エジプト記三章2~10節に置き換えてしまったものと考えられます。

ところで、韓国語の本文をその文脈から読んでみると、「出エジプトの恩賜」という場合、どちらかと言うと“恩賜”という方に重きをおいて考えており、したがって、それを出エジプトのときに神がモーセに与えた“奇蹟”という立場からみて、出エジプト記四章2~9節の聖句を引用していると考えられます。

ところが、その同じ文脈を、今度は出エジプトの出来事“そのもの”が神の恩賜であるという立場から読みなおした場合には、日本語版の『原理講論』に引用されている出エジプト記三章2~10節が、極めてふさわしい聖句引用になってくると言えます。この両者の、聖句の「小節数」が相互間で類似していたために、日本語へ翻訳される際、おそらくうっかり置き換えられてしまったものと思われます。どちらの聖句もふさわしいものではありますが、ここはやはり「原本」に忠実にし、出エジプト記四章2~10節に修正すべきであると思われます。

補足文(案)

引用する聖句を、韓国語版の『原理講論』に従って、(出エ三・2~10)から(出エ四・2~9)へと変更する。

(29) ノアの洪水のときの「鳩を放した全期間……二一日間」(四四七頁・一一行目、四五三頁・二行目)の根拠として、創世記から三つの聖句が挙げられています。しかし、そのうちの最初に引用されている聖句「創世記七・4」は、洪水が起こるまでにあった七日間であって、カラスから第一の鳩までの期間ではありません。

ところで、今日の「聖書批評学──下層批評」の見地からみると、ヘブライ語原典では、10節にアヘリーム(注、「他の」という意)という言葉が記されているため、カラスののち第一の鳩が放たれるまでの間に、もう一つ別の“七日間”があったはずである、ということが指摘されています。このことは『新聖書注解・旧約1』(いのちのことば社)にも、「10節の〈それからなお七日待って〉は、烏を放ってから七日たって最初の鳩が放たれたことを示していると見てよい」(一一八頁)と注解されており、さらにはバルバロ訳のカトリック聖書(ドン・ボスコ社)の注解にも、カラスから第一の鳩までの期間に、やはり七日間があったことが指摘されており、聖書本文の8節にはわざわざ「七日待ってのち」という補足文が書き加えられています。以上のことから、「鳩を放した全期間……二一日間」の根拠として引用する聖句を、現行の“創七・4”から“創八・8”へと変更し、かつ『原理講論』に、なぜここに八章8節の聖句を引用するのか、その根拠を注解として補えばよいと思われます。

補足文(案)

今日、我々が使用しているプロテスタント聖書には、カラスと第一の鳩との間の七日間は欠落しているが、聖書批評学からみると、そこにもう一つ別の七日間があったことが指摘されていることを知っておくと同時に、『原理講論』に引用する聖句を(創七・4)から(創八・8)に置き換えた方が、より相応しい引用になることを理解しておく。

(30) 「箱舟がアララテの山にとどまったのち、鳩を放つまでの四十日期間……」(四四八頁・一五行目、四五三頁・三行目)という表現ですが、創世記八章6~7節によると、「四十日たって、………からすを放った」と記述されていますので、“鳩”を“からす”に訂正しておく必要があると思われます。

補足文(案)

『原理講論』には、「箱舟がアララテの山にとどまったのち、鳩を放つまでの四〇日期間」と記述されているが、聖書によるとそれは鳩ではなくカラスであることを理解しておく。

(31) 「旧約聖書の歴史書には、第一イスラエルの二〇〇〇年の歴史が全部記録されているが、新約聖書の使徒行伝には、イエス当時の第二イスラエル(キリスト教信徒)の歴史だけしか記録されていない」(四六七頁・三~五行目)という表現についてですが、確かに新約聖書の歴史叙述は、十二使徒やパウロを中心とした初代教会(エクレシア)時代の歴史のみに限定されており、旧約聖書に含まれている歴史書のそれと比べると、ごく短期間に限られていることは事実です。けれども、旧約聖書におけるイスラエルの歴史叙述の場合でも、“歴史の同時性”の観点からみた場合の重要な節目に関する記録はあったとしても、厳密にいうと、エジプト苦役時代中の約四〇〇年間にわたる詳細な記録や、あるいはバビロン捕囚から帰還して以降のイエスに至るまでの約四〇〇年間の詳細な記録などについては欠落しているのです。

したがって、「全部記録されている」という場合の「全部」という表現は、あくまでも新約聖書に含まれたキリスト教の歴史叙述と比較した場合においての、“強調的表現”であることを踏まえておく必要かあると思われます。

補足文(案)

「全部」とは強調的表現であって、厳密に言えば、その前に「おおよそ」を挿入し、「旧約聖書の歴史書には、第一イスラエルの二〇〇〇年の歴史が〔おおよそ〕全部記録されているが、………」にすれば、より相応しい表現になることを理解しておく。

(32) 「イエスは、心霊的な奇跡と権威とをもって、数多くの信徒たちを呼び起こされ、また、コンスタンチヌス大帝を感化させて、三一三年には、キリスト教を公認せしめ、つづいて、三九二年、テオドシウス一世のときに至っては、かくも甚だしく迫害してきたキリスト教を、国教として制定せしめられたのである」(四六九頁・三~六行目)とありますが、テオドシウス一世による“公同信仰令(国教令)”は、AD三八〇年に出されているもので、三九二年ではありません。したがって、このことについて次に補足説明しておきたいと思います(同じ問題箇所として、四六一頁・一二行目がある)。

[補足説明]

この三九二年は、『キリスト教大事典』(教文館、七一六頁)によれば、「異教の祭礼、祭儀を禁じて、ローマ古来の宗教を奉ずることを法的に禁止」した年であるとの説明がなされています。つまり、三九二年とは、キリスト教以外の“異教の祭礼や祭儀”がローマ帝国において禁じられたというわけですから、それは実質においてキリスト教のみが国教になった年だと理解して差し支えないと言えるでしょう。事実、この三九二年を「キリスト教が国教とされた年」として記載している参考書も数多くあるくらいです(参考、『明解世界史図録』一橋出版、『年表・事典対照式 世界史要覧』文英堂、『基礎からよくわかる世界史』旺文社、その他など)。

ちなみに『キリスト教史・1』(山川出版社、半田元夫他著、二〇二頁)によれは、テオドシウス一世は「三九四年にゼウスを主神とするオリンポス十二神の祭礼が行われると、神殿の財産を没収して異教禁圧への断固とした姿勢を示した」とあり、三九四年には、異教の祭典「オリンピア祭」までもが廃止されています。さらに『基督教全史』(聖書図書刊行会、ケァンズ著、一七三頁)によれば、「三九五年、キリスト教は遂にローマ帝国の唯一公認の宗教として認められた」と記述されています。

以上の数多くの参考書に記載された内容を考慮して、理解をさらに深めておく必要があると言えるでしょう。

補足文(案)

さまざまな資料に基づいて詳細にみていくと、「……つづいて、〔三八〇年〕、テオドシウス一世のときに至っては、かくも甚だしく迫害してきたキリスト教を国教と〔する国教令を制定せしめ、さらに三九二年には異教の祭礼や祭儀が禁止されるまでに至り、ついに三九五年にはローマ帝国唯一の公認宗教と〕せしめられたのである」というように表現することが、より望ましいことを理解しておく。

(33) 「モーセの使命を継承したヨシュアが、イスラエルの選民を導いてカナンの地に入ったのち、オテニエル士師をはじめとした、十二士師のあとに引き続いて、サムソン、エリ、サムエルに至るまで、合わせて十五士師が、イスラエルを指導した四〇〇年間を、士師時代というのである」(四七〇頁・二~四行目)という表現についてですが、通常、士師記に登場してくる士師とは、六人の大士師《オテニエル、エホデ、デボラ(とバラク)、ギデオン、エフタ、サムソン》と、さらに六人の小士師《シャムガル、トラ、ヤイル、イブサン、エロン、アブドン》等を合わせた十二人とされており、サムソンはその十二人のうちの一人として含まれています。したがって『原理講論』の表現を、もう少し詳細に見ておく必要があると思われます。

ところで、士師記一〇章1節にある「アビメレクの後」という表現から、ギデオンの息子アビメレクをも士師の一人として加えようとする学説があり、例えばH・W・ヘルツベルクがその立場をとっていますが(参考、R・ドゥ・ヴォー著『続イスラエル古代史』日本基督教団出版局、一〇一頁)、今日においてこの説を支持する学者はほとんどおりません。この「アビメレクの後」という表現は、あくまでも小士師トラの登場とギデオンの時代との関係を明らかにするという目的から、そこに挿入されたと見るのが今日の一般的な見解です(参考、『新改訳聖書』いのちのことば社、三九七頁の欄外注)。

このアビメレクについては、聖書に保存されている伝承のうち、最初に「王」と呼ばれたイスラエル人であるという点において注目されることはあっても(参考、マルティン・ノート著『イスラエル史』日本基督教団出版局、二〇〇頁)、“さばきづかさ”と呼ばれていないことや、彼自身の行状の悪さもあって、士師としての評価を受けることはまずありません。したがって、今日では、オテニエルからサムソンまでの士師を十二人とするのが定説となっているのです。

ただし、ある保守的な教団においては、オテニエルからサムソンまでを十三人と数えている場合も見受けられますので(参考、『聖書の概観』日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団出版部、一七頁)、劉孝元先生はそのような一部の教団の説に基づいて──おそらく、十二人の士師の一人にアビメレクを加えるのではなく、デボラとバラクとを分けて、彼らを二人に数えて──この部分を執筆された、という可能性も充分に考えられます。したがって、『原理講論』の表現の仕方も間違いと決めつけることはできませんが、しかしクリスチャンたちに対する躓きを少なくするためにも、修正的な表現にしておくことが望ましいと言えるかもしれません。

ちなみに、フランシスコ会訳聖書の“士師記解説”においては、「イスラエルの歴史において、士師と呼ばれた者が本書に記されている十二人だけであったとは考えにくい。むしろ、彼ら以外にも士師は存在していたのであり、本書に登場する士師たちは、長い歴史を通して伝承された士師たちの中から選び出された十二人だと考えられる」(中央出版社、六頁)と解説されている点も、ここに補足しておきたいと思います。

補足文(案)

『原理講論』の表現も決して間違いとは言えないが、一般的に見て「………オテニエル士師をはじめとした、十二士師のあとにひきつづいて、エリ、サムエルに至るまで、あわせて〔十四士師〕が、イスラエルを指導した四〇〇年間を、士師時代というのである」とした方が、より表現としては適切なものになることを理解しておく。

(34) 「その中で、最も優位におかれていたローマ教区長は、他の教区を統轄する位置におかれていたので、特に彼を法王と呼ぶようになったのである」(四七二頁・一〇~一二行目)という記述ですが、確かに、伝統的にはローマ教区長の優位性が明確化していることは事実です。けれども、全体的な歴史から見ると、実際にはローマ教区長とは別に、ビザンティン帝国(=東ローマ)の政権下に置かれていたコンスタンチノープル総主教との二大勢力が対峙し、長年にわたって凌ぎを削っているというのが歴史的真相だと考えられますので、したがってローマ教区長が他の教区を「統轄する位置におかれていた」というのは誇張的であり、あまりふさわしい表現ではないと思われます。

けれども、ローマ教区長が、「教区長制キリスト教会時代」に差しかかろうとする三九一年の「教会法」において、すでに最高位にあった(E・ペイゲルス著『アダムとエバと蛇』ヨルダン社、二五五頁)という事実や、その後においても、法王インノケンティウス一世(在位四〇一~四一七年)が、「ローマ教会は使徒ペテロより伝承して来たものであるから全教会がその権威に服従すべきである」(『キリスト教大事典』教文館、九五頁)と主張したこと、及び、法王レオ一世(在位四四〇~四六一年)が、「ローマ教会の神的・聖書的権威に基づく首長権を極度に主張し、漸次アフリカ、イスパニア、ガリア地方までをもローマ教会の裁治権下に置いた」(前掲書、一一六四頁)という歴史的事実などを、そこに加味して考えるべきだと言えるでしょう。

補足文(案)

「………その中で、特にローマ教区長は、他の教区に対して〔優位な〕位置に〔立っていた〕ので、彼を法王と呼ぶようになったのである」という表現にした方が、より適切なものになることを理解しておく。

(注) ちなみに、『原理講論』は、“キリスト教史”を扱う場合に、西方のローマ・カトリックのみを中心にしており、東方教会の歴史を一切無視しているのではないか、と批判されるおそれがあると思われますので、この問題について、ひとこと触れておきたいと思います。キリスト教史を全般的に見渡すとき、ローマ・カトリック=西方教会側が「教皇皇帝主義」であったのに対し、コンスタンチノープル=東方教会側は「皇帝教皇主義」に立っていました。神の願いは、「神の御言を代理するアベルの立場の法王を中心に、まず“国土のない霊的王国”をつくり、その基台のうえで法王が国王を祝福し──「統一王国時代」ではサウル王の即位、「キリスト王国時代」においてはチャールズ大帝の戴冠式がそれにあたる──が、今度はその国王をアベルにして“実体的な王国”をつくることによって『再臨されるメシヤのための基台』を造成していく」《参考、『原理講論』四七二~四七六頁》という方向にありましたので、それゆえ「皇帝教皇主義」ではなかった西方教会の方が、より神の願いに近い状況下にあったと思われます。したがって、神はまず“西方教会”を中心に立てて、摂理を押し進めていかれたのだと言えるでしょう。以上のような理由から、ローマ・カトリックが「中心史」になっているものと考えられます。

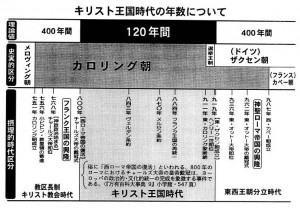

(35) 「チャールズ大帝によって始まったキリスト王国も、三代目に至って、孫たち三人の間に紛争が起こり、そのためこの立場は東、西両フランクとイタリアに三分されたのである。しかし、イタリアは東フランクの支配を受けたので、実際においては、東、西フランク王国に両分されたのと同様であった。また、東フランクは、オットー一世によって大いに興隆し、神聖ローマ帝国と呼ばれるようになり、彼はローマ皇帝の名をもって西ヨーロッパを統治し、政教二権を確保しようとしたのであった。このようにして、東フランクは、西フランクに対してアベルの立場に立つようになったのである」(四七六頁・九行目~四七七頁・一行目)という記述ですが、チャールズ大帝の孫の代に起こったフランク王国の分断(すなわち、ヴェルダン・メルセン両条約)は、各々AD八四三年と八七〇年であるために、“キリスト王国時代”は理論値の一二〇年間よりもかなり短いことになり、また年代的にみても、それを東西王朝分立時代のなかで論じること自体が、そもそも「統一原理」の摂理観からみておかしいのではないか、と批判される可能性があると思われます。そこで、この両条約によるフランク王国分断の歴史的経緯について、もう少し詳細に知っておく必要があると言えるでしょう。

(注) 「そのためにこの立場は東、西両フランク……」(四七六頁・一〇行目)という文章のなかの「立場」という言葉ですが、韓国語の原本を見ると、それが「王国」となっており、日本語版も一九九三年一月発行分までは「王国」という訳語を当てていました。しかし、総ふりがな付き『原理講論』(一九九三年二月二五日初版)以降、「立場」という言葉にうっかりと置き換えられてしまいましたので、元通りに修正しておくべきでしょう。

[補足説明]

まず、基礎的知識として知っておかなければならないことは、西ローマ帝国滅亡(四七六年)の後に、西ヨーロッパ全土は数多くのゲルマン諸国が興って凌ぎを削るようになり、そのような情勢のなかで、ローマ教区は“自力”で存続しなければならなくなっていることです。特に、ロンバルト王国がイタリア半島にて勢力を伸ばし始め、窮地に立たされる状況にあったとき、それを救ったのが他でもないチャールズ大帝の父、ピピンでした。彼はロンバルト王国を征伐し、その首都ラヴェンナをローマ法王に寄進しましたが、これが教皇領の起源となりました。そして、チャールズ大帝の時代においてフランク王国は大いに興隆し、西ヨーロッパ全土を統一するまでに至ったのです。このフランク王国が後ろ盾になるということは、必然的にローマ法王庁の基盤の安定化をもたらすことになります。そして、その記念すべき重要な出来事が、法王レオ三世によってなされた「チャールズ大帝の戴冠式」(八〇〇年)だったのです。それまでは、ゲルマン諸国家の外敵のみならず、「皇帝教皇主義」に立っていたビザンティン帝国(東ローマ)までもが、ローマ教区をその支配下に置こうと虎視眈々と狙っていたのでした。けれども、法王庁とチャールズ大帝が深く結びつくことによって、そのような状況から脱却することができたのでした。

さて、そのフランク王国はチャールズ大帝の孫の代に、ヴェルダン・メルセン両条約によって確かに分断されてしまいましたが(注、ただし、長子ロタールの皇帝権のもとに帝国の名目的統一は保たれていた)、その条約の締結は、あくまでもカロリング家の“内紛”の終結を望んだ当時の国内の豪族たちや教会勢力によって仲介されて行われたものであり、その後の東西いずれの国においてもカロリング王朝を中心に据える点では変わりがなく、共にカロリング家に対立する国家ではありませんでした。

事実、八八四年、西フランクにおいてカロリング家の王位継承者がいなくなった時点で、当時東フランクの皇帝であったカール三世(通称=肥満王、チャールズ大帝の曾孫)が西フランク国王をも“兼任する”こととなり、フランク王国は再統一されているのです。このことについて、『万有百科事典・第九巻』(小学館)には、「(カール三世は)八八四年西フランク国王カールマンの夭折後、成年に達した後継者がいなかったため、西フランク国王をも兼ね、ベルダン・メルセン両条約により東西に分かれたフランク王国は、再び統一された」二三七頁)と明記されています。

以上のような歴史的経緯をふまえてみたとき、東西王朝が真の意味で分断されたのは、あくまでもカロリング朝を中心とする“国家再統一”の修復が不可能となった年、すなわち東フランクにおいてカロリング家の血統が途絶え、まったく別の系統であるザクセン朝が選挙制によって成立した九一九年(ヘンリー一世の即位の年)とみるのは極めて妥当な線であると言えるでしょう【年表参照】。

<クリックすると拡大します>

(注) 西フランクにおいて“王位継承者”がいなくなった八八四年の場合には、先にも述べたように、当時の東フランク王カール三世が西フランクの国王をも兼任することによって、両国はめでたく再統一されましたが、今度は、九一一年に東フランクにおいて“王位継承者”がいなくなった時においては、その当時、西フランクにはシャルル三世(通称=愚鈍王、チャールズ大帝のやしゃご)がいましたが、再統一するには至らなかったのでした。

そして、九一九年にカロリング朝に取って代わったザクセン朝においては、特にヘンリー一世の息子であるオットー大帝の即位によって、のちに東フランクは“神聖ローマ帝国”として大いに興隆していくことになります。E・ケァンズ著『基督教全史』(聖書図書刊行会、二六五頁)によれば、「教皇ヨハネス十二世は、九六二年、神聖ローマ帝国の帝冠を彼(オットー大帝)に冠した。前にシャルルマーニュ(チャールズ大帝)とローマの諸帝とがやったと全く同じようにヨーロッパ全体の人民を管轄する権利を主張するローマ皇帝が一人、またまた現われたわけである。北海からアドリヤ海に至るヨーロッパ中心部の全体が今や、ドイツ・ローマ帝国の治下に統一された」と記述されています。(ちなみに西フランクの場合は、ルイ五世を最後として、九八七年にカロリング王朝が廃され、カペー朝へと移行しました。)

すなわち、カロリング王朝が断絶した後、東フランク(ドイツ)にザクセン朝が、西フランク(フランス)にカペー朝が成立してからというもの、それ以降の歴史において両国が再統一されることはなかったのでした。以上のような歴史的経緯をふまえたうえで、理解を深めておく必要があると言えるでしょう。

以上のことからして、『原理講論』における“歴史区分”は極めて優れた妥当性をもっており、特に問題はないといえます。

補足文(案)

より詳細な歴史的経緯として、「………実際においては、東、西フランク王国に両分されたのと同様であった。〔その後、両国はカール三世の時代に再統一されたものの、やがて東フランクにおいてはチャールズ大帝の王統が途絶えて選挙王制となり、九一九年にヘンリー一世が即位したのであった。そして〕、東フランクは、〔ヘンリー一世の子〕オットー一世によって大いに興隆し、神聖ローマ帝国と呼ばれるようになり、…………」と表現した方が、より詳細で適切なものになることを理解しておく。

(注) ちなみに、「統一思想要綱(頭翼思想)」の『図解式講義案』(光言社)のなかには、「摂理的同時性の一覧表」(一一二頁)が記載されていますが、そこに書かれている「カール大帝から三代」という表現は、あまり適切ではありません。『原理講論』によると、「キリスト王国時代」とは、チャールズ大帝の戴冠式(八〇〇年)から東フランクにヘンリー一世が即位する(九一九年)までの約一二〇年間を指していますので、東フランクにおけるチャールズ大帝の血統は少なくとも“六代”にわたっています。したがって、この表現を「カール大帝の戴冠式からヘンリー一世の即位まで」と書き改めておくのがよいでしょう。

また、「統一原理」の『二日修練会講義案』(光言社)のなかの「摂理的同時性」(五六頁)の図解における「九一一西フランク→ノルマンディー朝(ロロ)」という記述についてですが、西フランクにおけるカロリング朝(チャールズ大帝の血統)は九八七年まで存続していますので(参考、『万有百科大事典』小学館、五四七頁)、これも適切な表現になっていません。なお、一般的に「ノルマン朝」といった場合、それはイギリスにおける「一〇六六年、ノルマンディー公ウィリアムは、イングランドを征服、ノルマン王朝を開いた」(『基礎からよくわかる世界史』旺文社、一三七頁)を指しています。確かに、西フランクにおいても、「九一一年、ノルマン人の首長ロロは、西フランク王からノルマンディー公として、西フランク王の家臣となり、実際には独立の君主となった。このようにして成立したのか、ノルマンディー公国である」(前掲書、一三六頁)ということで、ノルマンディー公国が成立していますが、けれどもそれは西フランクの領土のうちの、ごく一部分にすきないものでした。したがって、「九一一西フランク→ノルマンディー朝(ロロ)」という一文は、『二日修練会講義案』の「摂理的同時性」の図解のなかから削除しておくのがよいでしょう。

(36) 「ヨシヤ王以後は、悪い王達が続出し……」(四七七頁・一〇行目)という表現ですが、“以後”というのは日本語の文法上、本人を含んでしまいます。

ところが、このヨシヤ王は、南朝ユダにおいて宗教改革を志した“善良な王”でしたので、「以後」というのはふさわしい表現だとは言えないでしょう。また、ヨシヤ王より以前にも“悪い王”は存在していましたので、それをも考慮に入れて理解を深めておく必要があると思われます。

補足文(案)

「〔特に〕ヨシヤ王〔の〕後は、悪い王達が続出し……」とした方が、より適切な表現になることを理解しておく。

(37) 「このように、南北王朝分立時代において、イスラエル民族が、神殿理想に相反する立場に立つたびに、神は、継続して、四大預言者と十二小預言者を遣わされて、彼らを励まし、内的な刷新運動を起こされたのである。しかし、彼らは、預言者たちの勧告に耳を傾けず、悔い改めなかったので、神は、彼らをエジプト、カルデヤ、シリヤ、アッシリヤ、バビロニアなどの異邦人たちに引き渡して、外的な粛清の摂理をされたのであった」(四七七頁・一三~一六行目)と書かれていますが、十二小預言者の中には、バビロン捕囚以後の預言者も多数含まれています。例えば、ハガイとゼカリヤは捕囚帰還後に活躍した人物であり、ヨエルは神殿再建後のBC四〇〇年頃、マラキは捕囚帰還した第二神殿完成後、またヨナ書の成立年代はBC三〇〇年頃と考えられています。さらにダニエル書は、それ自体の内容によると時代的背景は“捕囚期”のものとして書き記されていますが、実際の成立年代はBC一六五年頃とされています。そしてエゼキエルも、厳密にいえば神の召命はバビロン捕囚の地と考えられています。

したがって、『原理講論』の表現を、以上の内容を踏まえたうえにおいて理解しておく必要があると言えるでしょう。

次に、外的粛清の摂理として、彼らを“カルデヤ”や“バビロニア”などの異邦人に引き渡されたと書いてありますが、『旧約新約・聖書大事典』(教文館)によると、「旧約聖書では、カルデヤおよびカルデヤ人とはバビロニアおよびバビロニアの民のことを指す」(三三七頁)と説明されており、したがってカルデヤとバビロニアとは重複して記載されていることになります。故に、そのいずれかを削除するのが、表現上より好ましいと思われます。

以上の点などに留意しながら、理解しておく必要があると思われます。

補足文(案)

より厳密に見ると、「南北王朝分立時代において、イスラエル民族が……」のところを、「南北王朝分立時代〔をはじめとして、それ以降〕、イスラエル民族が、神殿理想に相反する立場に立つたびに、……」とする方が、適切な表現になることを理解しておくと同時に、「カルデヤ」と「バビロニア」が重複して記載されているため、どちらかを削除することが表現上好ましいことを知っておく。

(38) 「トマス・アクィナス、聖フランシスなど、修道院の人物たちが彼らに勧告して、内的な刷新運動を起こしたのである。しかし、彼らもまた悔い改めず、堕落と腐敗に陥ったため、神は彼らを異邦人たちに引き渡して、外的な粛清の摂理をなさったのであり、これがすなわち、十字軍戦争であった」(四七八頁・一~三行目)とありますが、聖フランシスコが生まれたのは一一八一年で、布教を開始したのが一二〇九年頃からであり(一二二六年没)、さらにトマス・アクィナスも一二二五年頃に生まれた人物(一二七四年没)であるのに対し、十字軍戦争は『原理講論』にも書かれているように一〇九六年に起こったものであり(一〇九六年~一二九一年)、時間的には聖フランシスコやトマス・アクィナスより以前に開始された戦争であることがわかります。以上のことから、『原理講論』の記述は「時代錯誤ではないか」と批判される可能性があると思われます。

しかし、摂理的同時性からみた場合、形象的歴史の“同時代”にあたっている「南北王朝分立時代」においては、その外的粛清が“バビロン捕囚”であったと明記されているところから、本来的には、ここもそれと同様に論理的一貫性をもたせて“法王のアヴィニョン捕囚”(注、法王のバビロン捕囚とも言われる)とすべきところのものであったのを、記述していくうえで、おそらくうっかりと欠落させてしまったものと考えられます。

したがって、以上のことを考慮して理解しておく必要があると言えるでしょう。

補足文(案)

「これが即ち、十字軍戦争であった」を、「これが即ち、十字軍戦争〔における決定的敗北であり、それに続く法王のアヴィニョン捕囚〕であった」と表現した方が、『原理講論』の論旨に一貫性がでてくるし、かつ適切な表現内容になるということを理解しておく。

(39) 「一〇九六年に起こった十字軍は、その後約二〇〇年間にわたって、七回の遠征を行ったのであるが、彼らは敗戦を繰り返すだけで終わってしまった」(四七八頁・六~七行目)という表現ですが、十字軍は一二一二年の少年十字軍を含めると合計九回行われており、正式なものでも八回行われています。

ただし、この回数の数え方は“欧米”で広く支持されているものであって、ルネ・グルッセ著『十字軍』(白水社、一四一頁)によれば、「十字軍の回数については、あくまでも便宜的なものであって必ずしも定説は立てられず、各国各様に算えられている」と解説されています。そして、日本の教科書では七回という数が広く受け入れられていますので、回数については特に問題ないと言えます。けれども、『原理講論』の七回という数え方が、文脈的にみると一〇九六年の第一回目を含んでいるのか否かが、やや曖昧な表現となっています。

次に、問題点を挙げると、第一回目の十字軍遠征(一〇九六~一〇九九年)の場合には勝利を収め、しかも聖地エルサレムを占領し「エルサレム王国」(注、一一八七年までの約九〇年間存続している)を建設しているという歴史的事実があるという点があります。さらに、『キリスト教大事典』(教文館、五一二頁)によると、フリードリッヒ二世による第六回十字軍(一二二八~一二二九年)は、「休戦条約によってエルサレムの所有を確保した」とありますので、ただ単に「彼等は敗戦を繰り返すだけで…」という表現の仕方では、あまり適切なものとは思われません。以上の点を踏まえて、より理解を深めておく必要があると言えるでしょう。

補足文(案)

「一〇九六年に起こった十字軍は、〔はじめエルサレムを奪還するが、〕その後約二〇〇年にわたって、七回の遠征を〔行なうものの、彼らはなかなか勝利を収めることができず、結局は〕敗戦を繰り返すだけに終わってしまった」と表現した方が、より適切なものになることを理解しておく。

(40) 「ウィクリフとフスのような改革精神を抱いていた指導者を、極刑に処するようにまでなったので、……」(四八一頁・一二~一三行目)という記述についてですが、ヤン・フスは確かに極刑(焚殺)に処せられていますが、ウィクリフ(一三二四~一三八四)の方は、死後三〇年を経てから行われた「コンスタンツ総会議」(一四一四年)において異端宣告され、その後の一四二八年に墓から遺骨を掘りおこされて焚刑にされているというのが歴史的真相です。

ちなみに、極刑に処された人物には、ヤン・フスの他に、彼の友人であるプラーハのヒエロニムスや、またウィクリフの信奉者であるロラード派の指導者たち(例えば、コブハムの領主ジョン・オールドカースル卿など)が有名です。以上の点に留意して、より理解を深めておく必要があると思われます。

補足文(案)

『原理講論』の表現を、「ウィクリフ〔や〕フスのような改革精神を抱いていた指導者〔たち〕を、極刑に処するようにまでなったので、……」とした方が、より適切な表現になることを理解しておく。

(40) 「それゆえ、イエスは、一方では、『もし目をさましていないなら、わたしは盗人のように来るであろう』(黙三・3)と言われながら、その反面においては、テサロニケⅠ五章4節にあるごとく、光の中にいる人には、盗人のように不意に襲うことはないであろうとも言われているのである」(五五九頁・一一~一三行目)との記述ですが、文脈をみると、それら双方の言葉をともにイエスが語ったことになっています。

確かに、黙示録三章3節は、イエスが与えた黙示として聖書に記録されたものといえますので、特に問題はありませんが、けれどもテサロニケⅠ五章4節の聖句の方は、著者パウロ自身の言葉として記されているものですから、あまり適切な表現になっていないと言えるでしょう。

したがって、以上のことを踏まえた上で、理解しておく必要があると思われます。

補足文(案)

「それ故、イエスは、『もし目をさましていないなら、わたしは盗人のように来るであろう』(黙三・3)と〔言われ〕、その反面において、〔聖書には〕テサロニケⅠ五章4節にあるごとく、光の中にいる人には、盗人のように不意に襲うことはないであろうとも〔記されて〕いるのである」とした方が、より誤解のない適切な表現になることを理解しておく。

(42) 「ダニエル書に『わたしはまた夜の幻のうちに見ていると、見よ、人の子のような者が、天の雲に乗ってきて』(ダニエル七・13)と記録されているみ言により、メシヤが雲に乗って降臨されるかもしれないと信ずる信徒たちもいたであろうということは、推測するに難くないのである。それゆえに、イエスが十字架で亡くなられたのちにおいても、ユダヤ人たちの中には、地上で肉身をもって生まれたイエスがメシヤになり得るはずはないと言って、反キリスト教運動を起こした者たちもいたのであった。それゆえに、使徒ヨハネは彼らを警告するために、『イエス・キリストが肉体をとってこられたことを告白しないで人を惑わす者が、多く世にはいってきたからである。そういう者は、惑わす者であり、反キリストである』(ヨハネⅡ7)と言って、肉身誕生をもって現れたイエスを否認する者たちを、反キリストと規定したのである。ダニエル書七章13節のみ言は………」(五六四頁・二~一〇行目)という一連の記述についてですが、まずヨハネの第二の手紙の著者が使徒ヨハネとされている点や、及びその聖句の用い方について、さらに他にも若干内容面において検討しなければならない部分がありますので、次に補足説明をしておきたいと思います。

[補足説明]

『原理講論』が述べているように、ダニエル書などを中心とする“黙示文書”の思想に基づいて、イエス当時のユダヤ教の中には、メシヤが雲に乗って来られるというような“超越的な神の力”の介入によって、ユダヤ民族に終末的救済がもたらされるとの根強い期待があったことは確実です。