第一部 聖書と統一原理(増補改訂)

一、はじめに

この“小論文”の目的は、聖書学的な観点から現代キリスト教の抱えている問題点を取り上げて、それを「統一原理」がどのようにクリアしているのかという点について論じるところにあります。読者の皆さんがこの小冊子を通し、より一層「統一原理」の価値について認識されるとともに、それにもかかわらず、何故クリスチャンたちがいまだに「統一原理」の価値が分からないまま反対し続けているのかといった問題についても、そこから感じ取っていただけるなら幸いに思います。

「聖書学」を学ぶことの重要性

キリスト教の正典は聖書ですが、反対している牧師たちは“脱会説得”の最終的な切り札として、この聖書を必ず持ち出してきます。それは、聖書を使って統一教会員を説得すれば、間違いなく脱会に追い込むことができると思っているからです。すなわち、彼らは「統一原理」の聖書解釈は間違っており、その間違った教えによって統一教会員たちは惑わされているので、伝統的なキリスト教の正しい聖書解釈を教えて、その間違いに気付かせなければならないと思っているのです。そして残念なことに、統一教会に導かれてきた兄弟姉妹たちの多くは、反対牧師たちのように神学校に行って聖書を学んだわけではありませんので、牧師たちにいいように説得されてしまうのです。ですから、私たちはそういう彼らの策略的な説得に引っ掛からないためにも、基本的な「聖書学」の知識を最低でも身につけておく必要があると思うのです。そして、そこから「統一原理」の偉大なる価値について、しっかりと認識しておく必要があると思います。

ところで、聖書は新約聖書と旧約聖書とに分かれていますので、聖書学にも新約学と旧約学という二つの学問分野が存在しています。

それでは、まず新約聖書が何を一番言わんとしているかについて説明しますと、その最も重要なテーマが「十字架贖罪」ということです。ですから私たちが何の疑いもなく、ごく素直な気持ちで新約聖書を読んでみると、イエスは十字架にかかるために来られ、人類の罪を贖い、三日目に蘇り、昇天して父なる神の右の御座に座っておられるという、まさに「三位一体の子なる神としてのイエス」、そして「その十字架は絶対予定であった」というキリスト教が従来主張してきたような内容が書いてあると言えるのです。すなわち十字架贖罪論、これこそが新約聖書の一番言いたいポイントだということなのです。

ところが「統一原理」では、十字架は二次的な予定であったとして、それに真っ向から対立するかのような神学を打ち立てているものですから、それが一番牧師たちにとって気に食わない部分なのです。つまり「統一原理」は、従来のキリスト教神学になかった“復帰”という新しい尺度から聖書解釈を行っており、そこから〈なぜ十字架が霊的な救いをもたらしたのか?〉という摂理的な意味についても解明し、そこに積極的評価を加えているのですが、しかし牧師をはじめとするクリスチャンたちは、伝統的なキリスト教の聖書解釈の尺度である“十字架贖罪”という観点のみに固執してすべてを理解しているものですから、「統一教会の聖書解釈は間違いじゃないか!」というように即断してしまう傾向があるのです。私自身も「統一原理」を聞いて一番最初につまずいたのは、やはり十字架に対する捉え方の違いでした。「何と神を冒涜し、イエス様を侮辱しているのか」と憤りのような思いが、そのとき込み上げてきたものです。クリスチャンのそこらあたりの考え方というものを皆さんが理解できるようになってくると、反対する牧師たちの隠された動機も見えてくるので、説得に対してずいぶん違うのではないかと思います。

次に旧約聖書ですが、これはもともとユダヤ教の正典だったもので、それをキリスト教が受け継いでいったものです。このユダヤ教とキリスト教には対立関係があって、旧約聖書の捉え方もお互いに異なっているのですが、しかしクリスチャンたちの言い分としては、だいたい次のようなことを主張します。この旧約聖書が何を言わんとしているのかといえば、それは十字架贖罪による救いの成就の約束、すなわち律法による“古い契約”のうえに、信仰による義という“新しい契約”(エレミヤ三一・31)をもたらすためにイエスが到来されるということを預言しているのであると──。彼らは、そういう観点でもって旧約聖書を読み込もうとするのです。

例えば、特にマタイによる福音書を読みますと、イエスの誕生、癒しと奇蹟、そして十字架と復活など、これらの出来事はすべて旧約聖書の預言の成就であるということで、至るところにそれが強調されています。ですから、何の疑いもなく新約聖書とか旧約聖書とかを読んでいけば、「イエスの十字架は一〇〇%予定されていたんだなあ」という旧態依然の、いわゆる正統的なキリスト教が説いてきた神学のなかにドップリと捕まってしまうことになるのです。

(注) 以上のことをふまえたうえで、私たちがしっかりと認識しておくべきことがあります。それは、旧約聖書はもともとユダヤ教の正典であったということであり、しかもユダヤ教徒たちはクリスチャンたちの主張するような“十字架贖罪”という聖書解釈の尺度をもって旧約聖書を読んでいた訳ではなかったという点です。ユダヤ教は伝統的に“契約と律法”という観点から旧約聖書を理解しており、「モーセの律法を如何に守り行うか」というところに、信仰生活の中心テーマがあったのです。したがって熱心なユダヤ教徒であればあるほど、彼らが初代教会のクリスチャンたちの主張する“十字架贖罪”の観点から行う聖書解釈を聞いて、真っ先に抱いてしまう思いとは、「キリスト教の聖書解釈は間違いではないか!!」という批判的なものであったことを、私たちは充分に心得ておく必要があるといえるでしょう。つまり、イエス当時から今日に至るまで、いつの世でも、ユダヤ教徒にとっては、キリスト教の存在自体が神を冒涜する以外の何ものでもなかったのでした【資料1】。この聖書解釈の違いや、他にも神観の違い(唯一神vs三一神)などを巡って、今なおユダヤ教とキリスト教が対立しているという現実があるということを、まずもって認識しておかなければなりません。

追って述べる内容ではありますが、クリスチャンたちは、よく「ユダヤ教の信仰がいつの間にかゆがんでしまったので、彼らはイエスを受け入れることができなかった」のだとして、ユダヤ教側の信仰を一蹴します。事実、福音書にも当時のユダヤ教指導者たちの偽善を叱責した言葉が数多く見受けられるのです。ところが、キリスト教よりも古い伝統を誇っているユダヤ教側から言わせてみれば、むしろ反対にキリスト教の方こそが、「正統的な信仰から逸脱した“異端”の宗教」として一蹴されてしまう存在なのです。

聖書の捉え方の変化

次に、現代キリスト教を理解するときに、私たちがハッキリと認識しておかなければならないことがもうひとつあります。それは、近代以降においてキリスト教自体のなかに現れてきている“聖書の捉え方”についての問題です。昔と今とでは、聖書の読み方、捉え方というものがかなり変化してきているのです。

確かに、ルターの宗教改革からの数百年の間はだいたいの人が「霊感説」といって、聖書は神の霊感を受けて書かれた書物であると信じていました。特に有名な聖句として、テモテ第二の手紙三章16節の「聖書は、すべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である」とか、他にもペテロ第二の手紙一章20~21節などを挙げながら、聖書は神の霊感によって書かれた書物なので、それは誤りのない真理だと無条件に信じてきたわけなのです。ところが、多くの人たちが理性的なメスを入れて聖書を読んで研究していくなかで、また近代合理主義が登場してくるなかで、だんだんと従来の聖書の霊感説に対し、それを疑問視する傾向が出てくるようになりました。

皆さんに分かりやすく説明いたしますと、例えば、十九世紀になりますとダーウィンの進化論などが登場してくるようになります。さらに宇宙論なんかも徐々に発達してきて、この宇宙の仕組みなどについても少しずつ分かるようになってきました。また、考古学的な分野からも人類の歴史や起源というものが考察されるようになってきました。そうすると、このような諸学問の登場に従い、聖書にその合理的なメスを当てはめてみると、「どうも現実の学問とは食い違うのではないか?」とか、あるいは「人類歴史というものは、聖書が説いているよりもズーッと長いのではないだろうか?」という、さまざまな疑問が生じてこざるを得なくなってくるのです。実際にアメリカ・テネシー州では、一九二五年の「スコープス事件」の裁判において、この霊感説の立場に立つウィリアム・ジェニングズ・ブライアンと、それを否定するクラレンス・ダロウとの間で、聖書解釈を中心に法廷論争が行われたという有名な話があるのです(F・L・アレン著『オンリー・イエスタディ』筑摩書房、二六七~二七三頁を参照のこと【資料2】)。

確かに、聖書の説いている人類歴史は、「統一原理」が主張するように六千年くらいの年数になってしまいます。かつては霊感説の立場に立って人類歴史の年数計算を行い、その聖書の記述どおりに結論を出していた時代もありました【資料3】。特に、保守的なクリスチャンにおいてはその傾向が著しく、今日においても六千年という年数にこだわりをもっている人たちも少なくありません。

ところが現代の宇宙論のように、宇宙は約百億年前から二百億年前にビッグバンによって出発した(スティーヴン・W・ホーキング著『ホーキングの最新宇宙論』NHK出版、八九頁)ということになってきますと、では創世記にある「神は天地創造を六日間で行った」という記述をどのように理解するのかという疑問が生じてこざるを得なくなってきます。この聖書の文字それ自体を、無批判的に誤りなき絶対的真理として受け入れて良いものかどうか、従来の霊感説のままですと現代の学問とのギャップ(gap)をどう解決し、どのように解釈していくのかという問題点が残されてしまうわけです。

ですから今日のキリスト教界においては、聖書を解釈するに際して、かつての逐語霊感説的な立場から読み込もうとする立場を、もう一度見つめ直してみようという傾向が出てきているのです。つまり聖書に理性的なメスを入れるか否か、といった解釈の問題についてです。

今日においては、科学の研究成果の方に重きをおいて、聖書の記述を再検討しようと試みる立場の人や、それとは正反対に、科学や進化論者などの見解をこと細かく批判し、かつ否定的に検証することによって、むしろ聖書の記述の“絶対無謬性”を確保しようと試みる立場の人など、さまざまな立場があります。

そういうことを考え合わせていきますと、伝統的に重んじられてきた「霊感説」の立場に対して、それとは異なる「聖書批評学」という学問分野がありますので、その内容に関して皆さんにある程度理解していただきたいと思っているのです。

そこで本書では、おもに近代以降、聖書批評学の進展がもたらした聖書学の諸問題に重きをおいて、その歴史的概要を紹介しつつ論じていきたいと考えています。

「下層批評」について

さて、この聖書批評学には、大きく分けて下層批評と高層批評というものがあります。初めに下層批評とは何かについて簡単に説明しておきます。

実は、今日私たちが手にしている聖書は、すべて写本から翻訳されたものです。そこで、「その写本とは正確なものだろうか?」という疑問がまず生じてきます。かつては、聖書の文字一字一句が「誤りのない神の御言である」と信じられていた時代がありました。いわゆる逐語霊感説といわれるような立場です。

ところが実際には、聖書の原本といわれるものは紛失していて、現在我々の手元にはありません。つまり、昔は現代のような印刷技術もなかったわけですから、だいたいがパピルスとか羊皮紙とかといわれるものに“手書き”で書き写されていたのでした。しかし、長い年月を経るなかでその原本は失われてしまい、現存しているものはすべて原本から書き写された写本だけとなってしまったというわけです。また、その写本自体も保存状態が良くない場合が多いのです。

旧約聖書の原本はヘブライ語で書かれていますが、現在存在しているヘブライ語原典それ自体も、実は原本から書き写された写本であるわけです。

また新約聖書の原本の場合はもともとコイネー(注、ギリシア語で「普通の」という意味)といわれる通俗的なギリシア語で書かれていたものですが、その新約聖書の方も、やはり原本は現在のところ私たちの手元にはなく、あるのは写本にすぎないのです。

ところで、その書き写された写本をそれぞれ比較検討してみると、実は書いてある内容が微妙にくい違っているのです。要するに、書き写すという人間の手作業のなかで微妙に言葉が抜けたり、あるいは変化したり、それ以上にこの問題を複雑にさせている大きな要因としては、書き写すという手作業のなかでだれかが勝手に書き加えたりした部分が入り込んでいることです。そのようにして長年繰り返されていくうちに、かなりの違いが生じてしまっているのです。

また、今日残っている新約写本のうちで、断片的にではなく、ある程度整っている最古の写本は四世紀ごろのものですが、それ以降から九世紀初頭までのものは大文字のみで記述されているため「大文字写本」と呼ばれており、学問的に大変貴重なものとなっています。その後、数多くの「小文字写本」が出現してきますが、それはその当時においてやっと小文字というものが発明され、それが便利さという面から急速度に普及していったからでした。つまり、八世紀までのギリシア語には大文字しか存在していませんでしたし、単語間にスペースを取ることはおろか、句読点を付すという表記上の工夫も未発達のままでしたから、信頼度の高いとされる古い写本は大文字ばかりが隙間なく書かれているという、大変読みにくいものとなっていたのです。ですから、その文章をどこで区切って読むのかによっても、微妙な言葉のニュアンス(意味合い)の違いというものが生じてしまう場合もあり得るのです。

そのようなことを考察してみると、本当のところを言えば、一番最初にあった原本がどういう内容だったのかを、厳密には、いまやだれも知る由がないというのが真相だと言えるでしょう。

しかし、それでもなお、「原著者が書いた内容を知る方法はないか」ということで、多くの写本を比較検討しながら、「おそらくこれが一番もとの内容だったのではないか」というようなことを突き止めていこうと、多くの人々が研究を行ってきました。それが下層批評と呼ばれている学問分野です。あるいは、本文批評とも呼ばれています。

このような研究によって徐々に分かってきたことは、現存する数多くの新約写本をもとに、より“原本”に近づけるよう、その写本の直前のテキスト(写本のもととなったもの)へと徐々に遡っていきながら分類していくと、それらはだいたいアレクサンドリア型(Alexandrian)、西方型(Western)、ビザンティン型(Byzantine)、カイザリア型(Caesarean)の“四つの型”に分類され得るということでした。

これらの型の中で、今日において最も信頼できるとされているものがアレクサンドリア型の写本(特に「ヴァチカン写本」と「シナイ写本」)なのですが、それでも原本の内容を決定的に突き止めるのには困難なケースが数多くあるのです。それらの数多くの写本を緻密に比較対照していくと、いかに写本間で“異読(異文)”が多いのかは、その異読を欄外下に注解(apparatus)して掲載している「ネストレ=アーラント(Nestle=Aland版)」のギリシア語テキストを見れば一目瞭然です。

現時点においてさえ、聖書の原本を追求するという、このような下層批評の新しい研究成果(主張)が出てくるたびに、聖書の原典(標準テキスト)とされていたそれまでの内容が、たえず微妙に揺れ動いているという事実も、我々が知っておかなければならないことのポイントのひとつだと言えるでしょう(参考文献、青野太潮著『どう読むか、聖書』朝日選書、二五二~二五五頁【資料4】)。このような「下層批評」の事実は、特に聖書の文字の一字一句にこだわりをもっている根本主義者のその“取り組み方”に対して、疑義を投げかけていると言えるのです。

二、旧約聖書学

「旧約学」における高層批評について

では次に、旧約聖書に対する高層批評について述べていきたいと思います。

今まで述べてきた下層批評は、聖書の霊感性を覆すか否かといった点では、さほど大きな波紋を投げかけることはありませんでした。ところが、この高層批評といわれる学問分野が進展することに伴って、それまでの霊感説に対し、実に大きな波紋が投げかけられることになってしまうのです。

この学問は、下層批評(本文批評)を前提としてなされるもので、聖書の成立過程や、その著者や著作の年代や場所、あるいは内容面に対して、学問的な検討を加えて研究していこうとするものです。この学問の先駆者的な立場に立つのが、まずフランスのジャン・アストリュクという人物です。彼は二つの天地創造の物語、すなわち創世記第一章と第二章にある物語の違いに気づき、その相違点というものに標準を当てて学問的に取り組んだ人です。

創世記第一章には有名な天地創造物語がありますが、実は第二章の方にも同じように天地創造の物語が述べられているのです。ところが、これら二つの物語はその創造順序というものが異なっているのです。さらにヘブライ語原典を突き止めていくと、創世記第一章の方では神をエロヒームと呼んでいるのに、第二章ではヤハウェと呼んでいるという違いまであったのです。このように、二つの物語は全く違う神名を使った物語であることに気づきました。やがて彼は、創世記が二つの異なった資料を合成することによって成立したものではないかと主張するようになったのです。この創世記に対する二資料説は、後に「旧約批評学の父」と呼ばれるドイツのアイヒホルンという人が発展させてその裏付けを取り、一般的に認められるようになってきました。

このような研究によると、まずエロヒームとヤハウェという神名の違いから、それぞれをE資料(Elohist)とJ資料(jahwist)とに分類して、それがやがてモーセ五書(旧約聖書で創世記から申命記までの初めの五つの書物)全体に応用されるようになっていきました。そしてモーセ五書とは、この違った二つの資料によって成立していると考えられるようになっていったのです。

ところが、デ・ヴェッテという神学者が申命記を研究するなかで、E資料でもJ資料でもない“別の資料”がそこに用いられていることに気がついたのです。そして彼は、その資料のもとになったものが、南朝ユダにおいてヨシヤ王の宗教改革のときに神殿で発見された「律法の書」(列王下二二・8)ではないかという結論を出すようになったのです。そこで、比較的まとまって存在するこの資料を、申命記(Deuteronomy)という名にちなんでD資料と呼ぶようにしました。

さらに、それまでE資料とされていたものを丁寧に分析していくと、今度は明らかに文章表現の異なる二つの資料があるということが、フープフェルトという神学者によって主張されるようになりました。つまり、比較的素朴な文章表現に対して、特にレビ記などに見られるように、祭儀規定や数字など形式的な文体で表現されている別の資料があるというのです。そこで、それが祭司的な性格を強く帯びているところから祭司法典・P資料(Priest)と呼ばれ、E資料とは区別されるようになりました。

このようにして、モーセ五書がJ・E・D・Pという四つの資料によって構成されていることが明らかになっていったのです。

(注) ちなみに、今日、創世記一章1節から同二章4節aまでの部分はP資料、創世記二章4節bから同四章26節までの部分はJ資料として分類されています。さらに創世記五章に関していえは、29節だけがJ資料で、それ以外の他のすべての部分はP資料となります。また六章から九章までのノアの物語をはじめ、それ以降の族長物語などの部分は、J資料とP資料、あるいはE資料などの複雑な組合せになっています。特に創世記一五章は、資料が極めて複雑に混ざりあっており、JE文書と呼ばれています。なお、創世記一四章はこれらのいずれにも属さない、全く独特の起源を持つ資料とされています。

そして、やがてグラーフやヴェルハウゼンという神学者たちによって、それらの四つの資料がどのような過程を経ながら現在のようなかたちに編纂されていったのかが研究されるようになりました。彼らの出した結論によると、「まずJ資料が最も古く、BC八五〇年ごろに南ユダ王国において成立する。それに少し遅れてE資料がBC七五〇年ごろに北朝イスラエルにおいて成立する。そして北朝イスラエルがアッシリアに滅ぼされる前にE資料が南ユダに持ち込まれ、やがてこれらの二つの資料が一つに編纂される過程を経る。その後、BC六五〇年ごろに原申命記としてのD資料がまとめられ、それがヨシヤ王の宗教改革の理念とされる。そしてP資料が最も新しく、その成立はバビロン捕囚末期のBC四五〇年ごろである。そして律法は、預言者の後に発達していったもので、ユダヤ教の産物である」というような、いわゆる「発達説」と呼ばれるものでした。

要するに、モーセ五書とは、一人の人が霊感を受けて一気に書き表したというよりも、複数の違った資料が時代の流れとともに、いろいろな人々の手によって徐々に編纂され、現在のようなかたちのものに整えられていったのではないかというのです。

以上のような批評学的研究が進展すれば、当然のこと、旧約聖書に対する捉え方がそれまで考えられていた“霊感説”の時とはまるで違ってくるのです。それまでは、一般にモーセ五書とは、「モーセ著作説」と呼ばれ、神の霊感を受けたモーセが一人で書いていると信じられていたのです。けれども今説明したように、多くの学者たちの研究によって次第にその成立過程が明らかにされていくと、このモーセ五書が、ただ単に霊感によって最初から現在のかたちで記述されていたとは主張し難くなるわけです。ですから、霊感説に対して大きな疑問が投げかけられるようになってしまうのです。

旧約聖書における矛盾、及び相違点

確かに、聖書批評学者の言うように、丁寧に聖書を研究しながら理性のメスをそこに照らし合わせてみると、どうしても辻褄の合わない部分が生じてくるのです。ですから、聖書が「誤りなき神の御言である」という単純な話ではなくなってきます。また、モーセ五書だけを取ってみても、場所によっては言っていることが異なる場合が多くあるわけです。

例えば、モーセの妻のお父さんの名前が、リウエル(出エ二・18、民一〇・29/J資料)だったり(注、出エジプト記におけるリウエルは、民数記の「リウエルの子ホバブ」の誤読であるとされています―参考『新聖書大辞典』キリスト新聞社、一九六頁)、かたやエテロ(出エ三・1、同四・18/E資料)だったりするのです。他にも、契約の箱を作った人がベザレルである(出エ三七・1/P資料)と書いてあるかと思えは、かたやモーセその人が作った(申一〇・3/D資料)というようにも書いてあるのです。このように資料によって食い違いが生じています。このような事実については、『カトリック聖書新注解書』(エンデルレ書店)にも、「本文においてしばしは出会う二重または三重の記事という現象を考察しなければならない。これはセム語に特有の通常の反復文体や対句法を指しているのではなく、細部において違っていたり矛盾したりしている同じ逸話の繰り返しのことである。例えば、すでに指摘したように、二つの創造物語がある。アダムの子孫の系図も二つあって、そのほとんどの名が四~五章で繰り返されている。六~八章には二つの洪水物語が織り重ねられていて、洪水は違った原因から発生し(注、七・4 etc. のJ資料による「(冬の)雨」と、一方七・11 etc. のP資料による「大いなる深淵の源」)、違った年代があり(注、J資料の「四〇日四〇夜の雨」を中心とした計六一日間と、P資料の「一五〇日間開かれていた深淵の源」による計一年と十日の期間)、ノアが箱舟に積んだ動物の数も違っているし(注、六・19と七・2)、彼自身二回箱舟に入っている(七・7、七・13)。………アブラハムはハガルを二回追放している(一六章と二一章)。ヨセフ物語は二つの違った方法で話されている。一方では、彼はルベンの助けによって、ミデアン人に連れ去られている。他方では、彼はユダの助けによってイシマエル人に連れ去られている(三七・18~35)。これに似たような相違が物語の他の部分にもある。ここに列挙したのは、資料が違うことを示しているごく少数例にすぎない」(一八九頁/注の部分は、著者による挿入文)などと述べています。

また、それとは別に、自然界の事実と反する記述も見受けられるのです。例えばレビ記一一章5~6節には、「岩たぬき、これは、反芻するけれど……。野うさぎ、これは、反芻するけれど……」とあります。岩たぬきは、反芻動物の胃袋を思わせるような大腸と盲腸の大きなふくらみがあるために、また野うさぎも口をモグモグさせるという習性をもっているところから、ともに反芻動物であるかのように見えるのですが、実際にはいずれの動物も反芻動物ではありません。

さらに、モーセ五書のなかで一番重要なのが、やはり神に対する契約であり、イスラエル選民はこの神との契約に従って供え物を捧げる“祭儀”というものを遵守してきました。ところが、そこにも大きな違いが見受けられるのです。

例えば、出エジプト記のなかに出てくる「契約法典」と言われる部分では、だれでも自由に土の祭壇を築いて神の前に供え物を捧げることが許され(出エ二〇・24)、礼拝者自身が祭司であるというような観点で記述されているのですが、ところが、その後の時代に編纂されたという「申命記法典」によれば、祭司という階級があることについて述べられ、供え物も神に定められたエルサレム神殿でしか捧げられない(申一二・5 etc.)というふうになっているのです。そして、さらに時代的背景が変わって、P資料と呼ばれる「祭司法典」の部分に入ってくると、さらに限定されるようになり、祭司のなかには上級祭司と下級祭司などがあり(民三・6~10、同八・6~22 etc.)、供え物を捧げられるのは上級祭司だけと限定されているのです。また祭儀のときの細かい規定にしても沢山の取り決めがなされています。これらの違いが生じた原因を理解するには、やはりそこに編纂された“時代的背景の違い”というものを考慮しなければ、うまく説明できないことでしょう。

これだけの食い違いがある状況にもかかわらず、なおもモーセ一人が神の啓示によってモーセ五書を書いたと言うならば、「それは少しおかしいではないか。では何故モーセは神の名前をエロヒームとヤハウェとに複雑に使い分けたのか。また、何故同じような内容を何度も重複させて記述したのか。さらに祭儀規定などが法典によって異なっているのは何故か。また創世記三六章31節の『イスラエルの人々を治める王がまだなかった時………』の表現や、モーセの死後の記述が挿入されていることをどう考えればよいのか。そして、神の啓示というならば、どうして自然界の事実と食い違っている部分があるのか説明してほしい」という反論が投げかけられることでしょう(参考文献、高尾利数著『自伝的聖書論』柏書房、一二〇~一二三頁【資料5】)。以上の内容は「モーセ五書」に限って取りあげたものですが、それ以外の旧約文書をも含めて検討してみると、問題はさらに増えてきます。

したがって、聖書の文字一字一句を真理として、そのまま受け入れなさいと押し付けると、おそらく「では、神は本当に六日間で天地創造をしたのか。またエデンの園とは何処にあったのか。生命の木や善悪を知る木とは何科の植物なのか。木の実とは文字どおりの果物だったのか。昔の蛇は本当に喋ったのか。カインの妻はどこから来たのか。アダムは本当に九三〇歳まで生きたのか。そして、バベルの塔はどこに建てられ、何階建ての建造物だったのか、云々。それらの疑問に答えてほしい」と質問されることでしょう。このように、現代人の理性からしてみれば、なかなか納得ができなくなってしまうのです。

さらにそれに付け加えて、十九世紀から二十世紀にかけて中東では多くの考古学者たちの手によって、重要な考古学的発見がなされるようになりました。そして発見された「ハムラビ法典」をはじめ、「ヒッタイト法典」あるいは「エブラ古文書」などのさまざまな諸文書と、旧約聖書とを比較するようになると、次第にそれらとの類似点というものがクローズアップされるようになってきました。

例えば、皆さんもよく知っている「目には目、歯には歯」と書いてある有名な契約法典(出エ二〇・22~二三・33)の部分を比較すると、実は「ハムラビ法典」にも類似した内容が出てくるのです。そういったことが考古学的にも分かってくると、聖書の成立過程を知るには他民族の宗教や文化的背景をも無視できなくなり、それらと比較研究しなければならなくなってくるのです。

そうしていくうちに、「どうもこの聖書は、神が特別にユダヤ民族だけに啓示として与えられた独自的(特有)なものではなく、やはり時代の変化とともにさまざまな他民族の風習や神話、あるいは文化といったものの影響を強く受けながら徐々に編纂され、今日のようなかたちに至ってきたのではないか」と考えざるを得なくなってくるのです。

このように理性的なメスを加えれば、圧倒的に批評学者の言う「発達説」に軍配が上がってしまうのです。ですから、もはや現代の旧約聖書学者のなかには、無条件的に霊感説をまじめに信じている人はほとんどいないと言っても過言ではないのです。この聖書の成立過程には、やはり圧倒的な“人的要素の介入”というものを考慮しなければならないのです。したがって、「旧約聖書とは神の啓示ではなく、人類が生み出した歴史的所産物であり、また優れた“文学書”である」という立場を取る神学者も少なくありません。こういうふうな問題が、今日のキリスト教界のなかで起こってきているのです。

ところが「統一原理」では、旧約聖書に出てくる年数をそのまま歴史の同時性として当てはめ、三本線の図式を作成して人類歴史を解釈しています。まるで聖書に書いてある年数が歴史的事実であるかのようにして………。また、アダム家庭の出来事、アベル・カインの話、ノアの洪水の話、バベルの塔の言語混乱の話など、それらの内容に対しても、「これはこういう意味だ」というように一つ一つを解釈しています。ですから、批評学者たちの立場から言えば、「統一教会は、聖書の記述を文字通り信じ、それらの内容が実際の歴史に起こった事実として解釈しようとしているのか!」というように驚かれてしまうのです。まるで「統一原理」が、旧態依然の逐語霊感説の立場に立って聖書解釈をしているかのような錯覚を覚えるのです。ですから、批評学的な立場を取る学者は非常につまずくのです。例えば、浅見定雄教授(東北学院大学)のように批評学を勉強した学者から見ると、統一教会の教義というものは非常に程度の低い学問のように映ってしまうというわけです(参照、浅見定雄著『「統一協会」の経典『原理講論』の仮面を剥ぐ!』二〇頁/川崎経子著『原理に入った若者たち──救出は早いほどいい』一四&一六頁、ともに原理運動を憂慮する会発行)。

現代キリスト教会の現状

ところが、その一方で、現実のキリスト教信徒たちの“信仰指導”ということになってくるとどうでしょうか。この聖書批評学で信仰指導するのは非常に難しいのです。

やはり信徒を信仰的に引き上げようと指導する牧師としては、新・旧両聖書に拠りたち、イエスの十字架贖罪論に拠りたっているキリスト教信仰なのですから、旧約聖書に対しても「そこに何か誤りがある」というふうになっては困るのです。やはり牧師たちは“預言の成就”というかたちで旧約聖書を引用しながら、どちらかと言えば霊感説的な立場でもって信徒を励まし、指導したいというのが本音なのです。それが信仰者としてのポリシー(方針)であるわけです。

ところが、ここまで進展してしまった聖書批評学を完全に無視してしまうわけにもいかず、結局のところ霊感説と批評学との狭間にあって苦しむという、そういうジレンマ(板挟み)を感じているのです。

つまり現代のキリスト教界においては、旧約聖書に対する捉え方が真っ二つに分かれており、統一的見解が見いだせない状態でいるのです。したがって、今やキリスト教界には水と油のような二つのグループが存在していると言えるのです。片や聖書を批評学的に捉えるリベラル(自由主義)なグループと、もう一つは霊感説の立場から聖書を弁護しながら捉える福音派のグループです。こういう二つの相対立する集団が出来上がっているのです。

古屋安雄教授(国際基督教大学)の著書『激動するアメリカ教会──リベラルか福音派か』(ヨルダン社)という本には、現代アメリカ教会の現状というものがレポートされています。この書籍のなかで、「神の存在を信じる」「イエスは神の子であると信じる」という二つの質問に対して、肯定的に答えた人の比率が紹介されています(四二~四五頁【資料6】)。霊感説的な立場を取る福音派のグループは、やはり圧倒的に高い比率を示しています。かといって、彼らは理性的に神を受け入れているのではなく、聖書を信じているからこそ、その信仰によって受け入れられているのです。

ところが、聖書批評学の影響を強く受けたリベラルな教派になってくると、信じる比率はだいたい二人に一人という割合になっているのです。ひどいのになると、神を信じているのは四一%しかいないという宗派もあるくらいです。それはキリスト教の最も神聖な聖書、その正典である聖書の霊感性に対して疑問視する傾向が現れてきたためであって、それで信仰も衰退してきているのです。このように信仰上、危機的で深刻な立場に立たされつつあるのが、今のキリスト教会の現状なのです。

「統一原理」による旧約聖書解釈

それでは、この旧約聖書に対する批評学の問題を、統一教会はどのようにクリアしているのかということについて考えてみましょう。我々は何故、旧約聖書を“神の啓示”として熱心に信じられるのでしょうか。その理由は、いったいどこにあるのでしょう。

「統一原理」では、旧約聖書全体を解釈するに際し、一貫してそこに「復帰」という尺度を当てはめながら行っています。すると、そこに初めて「歴史の同時性」のうちの、象徴的歴史が見えてくるというのです。この象徴(モデル)的歴史こそが、人類歴史の基本路程であり、まさに「象徴的同時性の時代」として人類歴史の“原型”を模倣しているというのです。またそのなかには、アダム家庭、ノア家庭、アブラハム家庭という中心路程が表示されており、これこそ全人類の歩むべき公式路程、あるいは教訓的な内容になっていると理解するのです。

それでは、どうして神は旧約聖書の記述を、わざわざそのような象徴(モデル)的なものにしなければならなかったのでしょうか。その理由は何かというと、神の摂理には「人間自身が果たすべき五%の責任分担が関わりながら展開する」という、予定論の問題が含まれていたからだというのです。すなわち、神の摂理を成就するためには、人間自身の責任分担として、信仰基台と実体基台による「メシヤを迎えるための基台」を立てなければならないという原則があったため、神はそれを人間に教えるために、そのモデルとなるような象徴的歴史の記述を、複雑な成立過程(編纂過程)を経ながらも聖書に記録しておかれたのだというのです。

実際の歴史のなかにおいて、人間は信仰をなかなか立てることができませんでした。つまり人間の心霊基準が極端に低い時代(原始時代)があり、地が暴虐に満ちあふれていた時代(参考聖句、創世記六・5のノアの時代)があったからです。その期間、人間が神に相対する心霊基盤をもたなかったため、神は摂理を思うように行うことはできなかったというのです。そういう不信仰な時代を長期間にわたって通過したにもかかわらず、その実際に起こった人類歴史(史実性)をそのまま聖書に記録したとするならば、「復帰の原則」はそこに表示されなくなってしまうというのです。もしもそうなってしまえば、神の前に帰っていく基本公式・復帰の原則は、どんなに聖書を調べてみても、永久に人類には理解できなくなってしまっていたことでしょう。

ですから、神はその原則を人間に伝える手段として、それを象徴(モデル)的に表示した聖書を用いられたというわけです。「統一原理」は、そのように主張することができるのです。

このような聖書理解の上に立って考えてみると、たとえそこに聖書批評学者たちが言うように、聖書の成立過程に人的な要素が加わりつつ、徐々に発達して現在のかたちに成立していたとしても、それを同時性の“モデル路程”として再解釈し直すことで、聖書を神のメッセージとして受け止めることができるようになるのです。

確かに、もしも聖書が実際の人類歴史そのものを記述することを主要な目的としているならば、やはり聖書批評学者が言うように、記述内容が実際の人類歴史や考古学的結論、あるいは現代宇宙論と食い違っているという一点をもって、「それは神の啓示(真理)に非ず」と言えるかもしれません。しかし「統一原理」では、先ほども説明したように、「人類歴史をそのまま聖書に書き記すとするなら、もはや神の前に帰っていく基本公式、『復帰の原則』のメッセージが分からなくなってしまうので、それを象徴的に書き残す必要があったのだ」と主張するのです。

あるいは、次のようなことが言えるかもしれません。

神は、復帰摂理に人間の責任分担がかかわるなかで、その時代その時代において、常に救いを成就しようと急いで摂理しておられたと言えるのです。つまり、アダム家庭のときに「メシヤのための基台」が立っておれば、その時点で神はメシヤを遣わされていたことでしょうし、それはノア家庭でも同様であり、アブラハム家庭の時点でも、また統一王国時代の時点でも同様だったことでしょう。しかし人間の責任分担が果たされないので、摂理はその都度延長されてきたというのです。そうすると、それぞれの時点で摂理が満ち、メシヤがその時にもしも遣わされていたとすれば、その場合に「歴史の同時性」はどうなっていたのでしょうか? またイエスの時に地上天国が完成していたなら、その後の摂理はどうなっていたのでしょうか? それらのことを考慮してみると、聖書がいろいろな編纂過程を経ながらさまざまにかたちを変えながら成立していく過程、そういう“未知数的な部分”がむしろ必要であったのではないかと推測され得るのです。

事実、現行の聖書の年数記述に関しては、イエスの降臨する約四五〇年前に編纂されたとされる“祭司文書(P資料)”によって、「象徴的歴史」と「形象的歴史」とが決定されているのです。また、ヘブライ語聖書の正典化それ自体も、イエスが十字架で亡くなられたのちに、約六十年を経てから行われたユダヤ教のラビたちによるヤムニヤ会議(AD九〇年)において、旧約文書が取捨選択され、最終的な決定(注、現プロテスタント教会使用の旧約三十九巻の基準となったもの)が出されているのです。ですから、ここで述べたようなことをも、「統一原理」では主張できるのではないかと思います。

それでは、この復帰の尺度に基づいた「象徴的歴史の同時性」という聖書解釈が正しいか、正しくないのかということに対しては、どのように証明しているのでしょうか。それは具体的な人類歴史の経過、つまりこの「象徴的同時性の時代」を原型として、その後に展開されたイスラエル民族(ユダヤ教)史、及びキリスト教史の動き方のそれとを照らし合わせて見ることによって、「この聖書に対する歴史解釈は正しい」というように実証主義的に証明し、主張しているわけなのです。

このように証明したことによって、聖書批評学者たちが言っているような、徐々に人的な要素を加えながら発達してきて、実際の史実と違ったかたちで編纂された旧約聖書であるにもかかわらず、なおもそこに歴史の象徴(モデル)路程が表示されていたという一点から、「そこに重要な神のメッセージが潜んでいた」と主張できるのです。

こうして「統一原理」は“復帰”という尺度で聖書を再解釈し直すことで、批評学的な研究を受け入れつつも、「そこに神の霊感がある」というように、逆にそれを逆手に取って、従来とは違った新しい意味での霊感説を主張することに成功しているわけです。

つまり、我々統一教会員は、旧約聖書を神の啓示の書として熱心に信じる根拠を、そこに見いだしているのではないでしょうか。こういうことを理解していくと、「統一原理」の素晴らしさ、その価値というものが理解できてくるのです。だから、この「統一原理」を解明された文先生は実に偉大なのです。それは失われつつあった旧約聖書に対する信仰基準を、再び理性的に現代へと蘇らせてくださったという意義深いものがあり、まさにノーベル賞ものだと思います。

したがって、旧約聖書学に対して「統一原理」はどのようにアプローチ(手引き)ができるかと言えば、現代キリスト教に深刻な対立関係をもたらしている、霊感説と批評学とに対し、それらを止揚統一することのできる方法論を提示しているのではないかという点です。

ただし残念なことは、今のところ批評学者から見ると、一見して「統一原理」は逐語霊感説の立場に立つ低級な学問として批判されてしまい、反対に霊感説の立場に立つ牧師からは、「統一原理」が“復帰”という新しい尺度で聖書を解釈しているものですから、「それは聖書を神の啓示として文字どおりに解釈しない間違った教えだ」と受け止められてしまう傾向にあることです。彼らは霊感説か批評学か、といった二者択一の偏った立場に立っているので、「統一原理」の価値がなかなか分からないのだと言えるでしょう。

(注) なお、摂理的同時性における年数に、若干の“誤差”(ゆらぎ、あるいは混沌的な側面)が生じる原理的理由については、第二部の「三、誤謬性の生じる理由について」の中の─―b.「予定論からみた“預言の二面性”及び“象徴”」という側面からの考察─―を参考にしてください。

三、新約聖書学

新約聖書に対する批評学について

次に、新約聖書について考えていきたいと思います。実はこの新約学の分野には、キリスト教界においてもっと深刻な問題が存在しています。旧約聖書の方は、もともとユダヤ教の正典でしたから、ある意味でまだ良いのですが、この新約聖書となってくると問題が大きくて、悩みの種になってしまうのがキリスト教会の立場です。

十九世紀ころまでの時代においては、やはりこの新約聖書も、「それは神の霊感を受けて書かれた書物であって、誤りのない絶対的真理だ」と信じられていました。ところが近代に入り、聖書批評学の進展によって理性的なメスがそこに加えられるようになってくると、次第にその確信というものが脅かされるようになってきたのです。その出発点となったのが、まず何よりも“イエス伝研究”によってもたらされたところの「史的イエス」の問題なのです。

クリスチャンたちが、まず最初に何に関心を持つかといえば、やはりそれは“イエスの生涯”です。つまり「イエスはどのような生涯を歩まれ、そして十字架の道へ行かれたのか」ということに対して強い関心を寄せるのです。そこで一つにまとまったイエスに関する伝記、すなわち「イエス伝」を書こうとします。それで、ずいぶんと昔から数多くの「イエス伝」というものが、数多くの人たちによって書き表されてきました。

(注) ただし、近世におけるイエス伝研究が“イエスへの憧れ”を動機として始められたというケースはごく稀であって、それらの研究の重要な問題提起となったものの多くは、むしろキリスト教に対する“反抗精神”を動機として抱いた人々によって始められたという、批判的なものでした。

ところで、この「イエス伝」を書くに当たって歴史的資料となるものが必要ですが、その資料となるものが実は福音書であるわけです。というのは、イエスに関して知る有効な手がかりとなるものは、実際のところ福音書以外にないのです。そこで、マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝という四つの福音書を参考にしながら、それらを克明に研究し、イエスの生涯というものを一つにまとめ上げていかざるを得ません。

それで初期のころは、「イエス伝」を書くに当たって、だいたいどのような方法が試みられていたかといえば、それはヨハネ伝で展開している話の枠組みのなかに、他のマタイ伝、マルコ伝、ルカ伝などの共観福音書の内容を当てはめながら、一つの統一した伝記を書いていくという方法でした。何故かというと、実はこれらの四つの福音書を克明に比較検討していくと、そこには“決定的な違い”というものが存在しているからなのです。

例えば、マタイ・マルコ・ルカといった共観福音書が伝えるところのイエスの公生涯は、過越の祭が一回しか出てきません。ですからイエスがユダヤ社会において活動したのは、おそらく一年から二年に満たないくらいの期間だろうと推測されるのです。しかも、イエスは一度だけエルサレムに入城し、その後わずか一週間だけ活動、それを受難週と言いますが、やがて十字架にかけられて殺害されるのです。ところが、ヨハネ伝の伝えているイエスの生涯になると、そこには少なくとも三回の過越の祭が登場してきており、イエスの活動はおそらく三年近くの期間にわたっているのではないかと推測されるのです。またエルサレムに上ることも三度に及び(二・13、五・1、七・10)、しかも仮庵の祭(七・2)以後においては、約半年の期間にわたってエルサレムを中心にユダヤ地方で活動してから十字架へと至っているのです。このようにして、共観福音書とヨハネ伝とが伝えているイエスの生涯のメッセージが、根本的に食い違っているのです。

そして共観福音書では「受難週」に位置している「宮きよめ」の事件も、ヨハネ伝によるとかなり初期のころに出てくるのです(二・13~16)。また共観福音書では、イエスが弟子アンデレとペテロを得たのは、洗礼ヨハネが捕えられた後で行った“ガリラヤ宣教”においてであるのに、ヨハネ伝では、まだ洗礼ヨハネが活躍している頃(イエスがガリラヤヘ行く以前に)、ベタニヤ附近の地において導かれたことになっているのです。さらに「最後の晩餐会」をした日も、共観福音書とヨハネ伝とでは一日のずれがあって、どちらが正しいのかを決定することは困難です。別にイエスが二回も最後の晩餐会をやったわけでもありませんから、どちらかが正しく、どちらかが間違っているという二者択一を迫られる状況が、そこにはあるのです。したがって、「イエス伝」という一冊の本にまとめようにも、このように福音書の情報自体が異なっているのですから、それは不可能なことなのです。

そういうこともあって、初期のころからどのような結論が出てきたかというと、特にD・F・シュトラウスという人が、有名な『イエス伝』(一八三五年)を書きました。そのなかで、彼はイエス伝研究に対し、ヨハネ伝を用いることに異議を唱えたのです。つまり「このヨハネ伝というものはその性格上からも、どうも信頼できない。冒頭からロゴス(logos)という概念が出てきて、非常に弁証的・教学的な色彩を強く帯びている」と。確かにこのヨハネ伝は、ギリシア思想(ヘレニズム)の影響を強く受けつつも、当時の異端であるグノーシス主義(仮現論)というものを非常に意識して、その反論的な立場で書かれていると言われています(参考、高柳伊三郎著『新約聖書概論』新教出版社、八六~八九頁、およびウイリアム・バークレー著『ヨハネ福音書(上)』ヨルダン社、一五~二二頁)。

ですからシュトラウスの言うとおり、それは神学というものがベースとなって編纂されていて、そこには意図的な書き換え、例えばイエスが実際に語っていないことまでイエスの口に語らせたりとか、さまざまに自由な編纂をした部分が多いとされているのです。つまり、このヨハネ伝は「史実性が乏しいのではないか」ということで、現在の聖書学におけるイエス伝研究の学問対象としては、第二義的資料として問題にされることはあったとしても、その研究の主流の座からは完全に外されてしまうことになりました。

それ以来、イエス伝研究は、共観福音書と言われているマタイ・マルコ・ルカの三つの福音書に、学問的に制限される傾向にあります。それが聖書学の原則であり、常識中の常識となっているのです。つまり「共観福音書だけでイエス伝を研究していきましょう」ということで、研究が進められるようになっていきました。

共観福音書問題について

ところが、そこに「共観福音書問題」というものが頭をもたげてきます。福音書を一読すればすぐに分かることですが、ヨハネ伝だけを例外に、残るマタイ・マルコ・ルカを読んでみると、簡単に言えば似たような話が何回も繰り返されて記述されていることが分かります。つまり三つとも同じような話―─並行記事―─の構成になっているのです。それで、これらの共観福音書は同じ資料に基づいて書かれているのではないかということが推測されるわけです。

そこで、マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝にそれぞれ出てくる資料を詳細に比較対照していくと、マルコ伝に書かれている内容は、約九割以上がマタイ伝にも含まれており、またルカ伝にも半分以上が含まれていることが分かってきます。そこから、結局、共観福音書の元となる資料はこのマルコ伝ではないかと推定され得るのです。これは「マルコ先行説」として、広く学者間で受け入れられています(参考文献、ギュンター・ボルンカム著『新約聖書』新教出版社、五二~五四頁)。

つまり、マルコ伝が一番最初に書かれた福音書ではないかということで、その成立年数もAD六五年から六八年くらいではないかと考えられています。

さらに、残るマタイ伝とルカ伝との二つを比較検討してみると、そこにも共通する資料が存在しているのです。それがイエスの“言葉”や“説話”です。そこで、マタイとルカの共通の資料となった語録集がほかにあるのではないかということで、これをドイツ語の資料(Quelle=クヴェレ)の頭文字をとって「Q」と呼ぶことにしました。やがてホルツマンという人が共観福音書はマルコ伝の古い形の「原マルコ」と「Q」との二つの資料によって成立しているという、いわゆる「二資料説」を主張したのです。他にも「四資料説」とかいろいろな説がありますが、それはいまだ仮説の段階でもあり、ある程度までの信頼ができるのはこの「二資料説」までだと言えますが――。

そこでマルコ伝とマタイ伝を比較検討してみると、確かにマタイ伝というのはマルコ伝の枠組みを用いながら、そこに「山上の垂訓」とか、イエスの教訓、あるいは言葉伝承というものを、ふんだんに盛り込んで編集されていることに気づきます。つまりマルコ伝が基本となっていて、そこに場所や状況が設定され、イエスにさまざまな言葉を語らせるという方法で編纂していると推定されるのです。またルカ伝も、マルコ伝と共通する資料については話の順序がだいたい同様になっているのです。そういう意味からも、やはりマルコ伝を基本に、マタイ伝やルカ伝が生まれてきたということが推定できるというわけです。

ところが、ここで問題になるのは、この共観福音書を対観してみるときに、そこに相違点というものが存在しているということです。「共通した資料を用いた」とされているにもかかわらず、そこには歴然とした食い違いが存在していたのです。この“資料批判”という研究によって共観福音書の相違点が明らかになってくるにつれ、旧態依然のような「福音書は誤りなき啓示の書」というような単純な話ではなくなってくるのです。この聖書批評学による共観福音書の問題提起は、やはり新約聖書の霊感性に対して深刻な波紋を投げかけているのです。

共観福音書間における相違点

a.《資料の相違点》

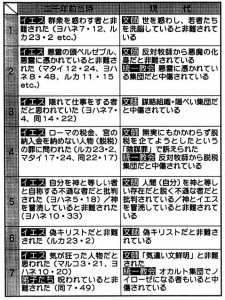

具体的に幾つかの食い違う点を挙げてみますと、例えば、マタイ伝一章1~17節とルカ伝三章23~38節の「イエスの系図」の違いをはじめとして、イエスの「三大試練」における順序の相違点(マタイ四章とルカ四章)などがあります。

(注) マタイ伝とルカ伝の系図の違いについては、特にマタイ伝一章6~12節のダビデからサラテルまでの部分を、ルカ伝三章27~31節の同じ部分で比較してみるとその違いがよく分かります。またマリヤの夫ヨセフの父は、マタイ伝によるとヤコブですが、ルカ伝ではヘリとなっており、そこからゾロバベル(マタイ一・13、ルカ三・27)までを遡りながら互いの系図を比較してみると、さらに違いというものが明確になります。なお、マタイ伝一章4節のサルモンが、ルカ伝三章32節によるとサラになっています。

ちなみに、ルカ伝が採用している、ノア~セム~アルパクサデ~カイナン~サラ~エベルという系図(三・35~36)は、初代キリスト教会で広く用いられていた「七十人訳聖書」に基づくものであり、「ヘブライ語原典」の方になると“カイナン”という名は系図に出てきませんので、そこに食い違いが生じています(創世記一一章12節を参照のこと)【資料7】。一方、マタイ伝の系図に関して言えば、一章12節の「サラテルはゾロバベルの父」という記述が、エズラ記三章2節やハガイ書一章12節とは符合していますが、歴代志上三章16~19節の記述との間では食い違いが生じています(歴代志の系図によるとサラテルとゾロバベルとの間にペダヤがいる)。

さらに、長血を患った女を癒す物語が、マルコ伝五章29節とルカ伝八章44節ではイエスの衣に触ったときに癒されているのに、マタイ伝九章22節によるとイエスの御言によって癒されています。他にも、マタイ伝一五章22節の「カナンの女」が、マルコ伝七章26節では「ギリシア人」になっており、マルコ伝八章10節の「ダルマヌタの地方へ行かれた」が、マタイ伝一五章39節では「マガダンの地方へ」というように変化しています。また、ペテロの信仰告白記事の後にくる変貌山での出来事が、マタイ伝とマルコ伝では各々六日後に起こったと明記されているのにかかわらず(一七・1、九・2)、ルカ伝によれば、それが「八日ほどたって」(九・28)からの出来事となっています。

さらに、マタイ伝二〇章21節ではヤコブとヨハネの母親がイエスに「御国で、ひとりを右に、ひとりを左に」と願い出ているのに、マルコ伝一〇章37節によれば、彼ら自らがイエスに願い出たことになっているのです。そして百卒長の話も、マタイ伝八章5~13節では百卒長自身がイエスの御許に来て依頼し、さまざまな言葉を取り交わしているのに、ルカ伝七章2~10節によるとその代理人がイエスの許に遣わされているのです。

また、エリコで盲人を癒す奇蹟は、マタイ伝二〇章30節では「ふたりの盲人」なのに、マルコ伝一〇章46節やルカ伝一八章35節の方では「ひとり」になっています。同様に、ガダラ人の悪霊追放の話も、マタイ伝八章28節では「ふたりの者」なのに、マルコ伝五章2節やルカ伝八章27節によると「ひとり」なのです(注、マタイ伝ではガダラ人になっていますが、マルコ伝とルカ伝ではゲラサ人になっています)。

さらにエルサレム入城の際に弟子たちが準備したろばは、マルコ伝一二章7節とルカ伝一九章33節では「ろばの子」だけですが、マタイ伝二一章7節では「ろばと子ろばとを引いてきた」ことになっています。そして、イエスがいちじくの木を枯れさせた奇蹟は、マタイ伝二一章19節では「たちまち枯れ」ているのに対し、マルコ伝一一章20節の方では「翌朝」という時間性がそこに存在しています。

さらに復活したイエスに関する内容でも、マルコ伝とマタイ伝とでは、空の墓に現れた天使が「ひとり」なのに、ルカ伝では「ふたり」です。また墓を訪ねた女たちの記述にも微妙な食い違いがあります。さらに、マタイ伝二八章17節では、弟子たちがガリラヤで復活のイエスと出会ったことを伝えており、マルコ伝一六章7節でも「イエスはあなたがたより先にガリラヤヘ行かれる。………そこでお会いできるであろう」と伝えているのに対し、ルカ伝の方では、その日のうちに弟子たちはエルサレム近郊のエマオでイエスと出会っており(二四・15)、その後すぐにエルサレムで再会、その時イエスが「悔い改めが、エルサレムからはじまって、もろもろの国民に宣べ伝えられる。あなたがたは、これらの事の証人である」(二四・47~48)と語られたことになっているのです。

このような歴然とした違いが、ここに挙げたもの以外に数多く共観福音書には存在しているのです。以上は、共観福音書問題に限って取り上げてみたのですが、使徒行伝やパウロ書簡、その他の文書をも含めると問題はさらに増えていきます。

b.《編纂順序の相違点》

また共観福音書間における相違点は、“編纂順序”に関しても見られる内容です。

例えば、ペテロの姑が癒されるのは、マルコ伝とルカ伝では「癩病人の癒し」よりも以前の出来事ですが、マタイ伝では後になるのです。また中風の人の癒しは、マタイ伝では「嵐を鎮めた奇蹟」よりも後になっているのに、マルコ伝とルカ伝とは反対です。さらに、「十二弟子の選び」も、マタイ伝では「ヤイロの娘の癒し」よりも後ですが、マルコ伝とルカ伝とではそれ以前なのです。さらに、有名なイエスの「十人のおとめ」や「タラント」の譬え話、あるいは律法学者に対して語られた「最大の律法」の話などは、マタイ伝やマルコ伝では「エルサレム入城」後の受難週のなかに出てきますが、ルカ伝によればそれよりも以前に語られた話なのです。

また、「ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し………」というイエスのエルサレムに対する嘆きの言葉も、マタイ伝では「エルサレム入城」の後なのですが(二三・37)、ルカ伝ではそれよりもずっと以前に嘆いたことになっています(一三・34)。特に、Q資料に基づくと考えられている「イエスの語録」を、ルカ伝とマタイ伝とで詳細に比較してみれば、それらが語られた時間的な編纂順序、および文脈の組み合わせなどに、かなりのばらつきが存在していることが分かってきます。さらには、イエスの御言の“内容面”にも変更や補足などが加えられ、意味合いに変化が生じているものさえ見受けられるのです【資料8】。

他にも、ベタニヤで葬りの準備としてイエスに「香油を注いだ女」の話が、マタイ伝とマルコ伝では「エルサレム入城」後の受難週の出来事になっていますが、ルカ伝(及びヨハネ伝)ではそれ以前になっているのです。しかも、マタイ伝とマルコ伝では頭に香油を注いでおり、ルカ伝(とヨハネ伝)では足に塗っているのです【資料9】。

さらに、受難週の出来事である「宮きよめ」が、マタイ伝ではエルサレム入城したその日のうちに行われているのに、マルコ伝の方では翌日に行われています。ですから、この「宮きよめ」と「いちじくの木が枯れる」奇蹟との順序は全く逆転しているのです。また、ペテロの「三度の否認」は、マタイ伝とマルコ伝によればサンヒドリン(ユダヤ教議会)によるイエスの裁判の後に記述されていますが、ルカ伝ではイエスヘの尋問よりも先に記述されているのです(注、ちなみにヨハネ伝によると、イエスは大祭司カヤパのところに行く前に、ますアンナスのところへ連行されたことになっています)。

このように、“編纂順序”に関しても、ここに挙げたもの以外に数多くの矛盾点が見られるのです。このようなことが詳細に分かってくると、もはや一つにまとまった「イエス伝」を記述することが、いかに学問的に困難な作業であるのかが、ハッキリとしてきます。

(注) 福音書で展開されているイエスの生涯に関する編纂順序を、そのまま“史実”として受け入れることは、今日の聖書学においては支持されていません。特に、後に登場してくる様式史的研究(注、本書の後述を官邸のこと)によって、もはやそのことは決定的になったと言えるのです。この点について、日本基督教団出版局の『教義学講座2』にも、「共観福音書のイエスの生涯の経過が決して客観的なものとは言いがたく、したがって『イエス伝』なるものが学問的に成り立たないということが、一九二〇年代初頭において登場してきた様式史学派によって明らかにされてきた」(三三二~三三三頁)と述べられています。

c.《状況設定の相違点》

さらには“状況設定”というものが異なっている場合も見受けられます。

例えば、五千人を養った「パンの奇蹟」は、マルコ伝六章35節では単なる「寂しい所」での出来事であり、それを解散させた後で弟子たちを「向こう岸のベツサイダヘ………」行かせているのに、ルカ伝九章10節ではベツサイダの町中に既にいて、そこで起こった出来事になっているのです。ちなみに、マタイ伝の方になると、この「パンの奇蹟」の直前にイエスは故郷にいた(一三・54~58)ことになっているにもかかわらず、その後、不自然なことに突然舟に乗って寂しい所へ行かれ(一四・13)、その場所で奇蹟が行われたことになっているのです。このマタイ伝の不自然さに対して、『新共同訳・新約聖書注解Ⅰ』(日本基督教団出版局)は「(マタイは)洗礼ヨハネの死の物語の直後にイエスの一時的な退きと五千人への食事の物語を置くことによって──マルコの順序に従ってのことではあるが──供食物語をイエスの受難との関連で読むよう示唆していることになる。しかし他方、著者はマルコ福音書をやや無批判的に利用している点もあり、そのため、それまで故郷(ナザレ)にいたはずのイエスが急に湖畔にいる(13節、《舟に乗って》)という不一致を作っている」(一〇一頁)と指摘しています。

マタイ伝のこのような状況設定の矛盾は、“伝承資料”をもとに一つの物語へと編集していく過程のなかにおいて生じたものと考えられますが、この種と同じ問題は他の福音書にも見受けられることです。例えば、同じ「五千人の供食物語」の話の続き具合をマルコ伝でみた場合(六・30~44)にも、そこに矛盾というものが浮かび上がってきます。田川建三によれば、「(マルコ六章)三一節では、イエスは伝道旅行から帰ってきた弟子達に『ひそかに淋しい場所へ』行って休むように命ずる。つまり弟子達だけが行って休息せよ、ということである。続く三二節では『そこで彼等は舟に乗って去り、ひそかに淋しい場所に行った』とある。三一節とのつながりから、この『彼等』は弟子達だけを受けている。ところがあとに続く文を見ると、この『彼等』にはイエスも含まれていなければならないことになる。従って三一節と三二節の続き具合は実に不器用で、矛盾を含んでいる、と言わねばならない」(『原始キリスト教史の一断面』勁草書房、一二四~一二五頁)と説明されています。

次に、マルコ伝一二章37~40節によると、イエスは大勢の群衆に対して話をしているのに、ルカ伝二〇章45節ではそこに「弟子たちに」という言葉が挿入されており、語る対象が民衆から弟子へと変更され、民衆はそれを聞いているだけの存在となっています。

この他にも、マタイ伝やマルコ伝によると、イエスが「種を蒔く人」の譬え話をされたとき、それは海辺の出来事であり、しかも舟の上からの説教であったという“状況設定”が明確にされているのに対して、ルカ伝の方になると海辺という状況設定すら、まったくありません。

d.《地理的な矛盾点》

共観福音書の問題点として、他に“地理的矛盾”というものがあります。つまり現実のパレスチナ地方の地理と、福音書で書き表されている地理的状況とを比較してみると、そこにはさまざまな矛盾というものが生じてくるのです。

例えば、ルカ伝は“イエスが故郷ガリラヤからエルサレムヘ向かって旅をしていく”という構図によってそのストーリーを展開させていますが(参考聖句、九・51、一三・22、33、一七・11、一八・31、一九・28)、記述されたその行程を、現実のイスラエルの地理と比較してみると矛盾が見えてくるのです。

<クリックで拡大します>

その点について、ヴィリー・マルクスセンはその著書『新約聖書緒論』(教文館)の中で、「ルカの地理的観念によれば、ユダヤ(地中海岸に位置している)とガリラヤ(その東方にある)はすぐ隣接している(ルカ四・38以下、それから44節、そしてそのあとただちに五・1参照)。サマリヤはこの両地方の北にあると考えられている(九・52によればイエスはサマリヤヘ行こうとし、九・53で拒否され、一七・11では依然としてエルサレムヘ行く途中サマリヤとガリラヤの間を通っている)」(二八四頁)と指摘しています。特に、一七章11節の「イエスは……サマリヤとガリラヤとの間を通られた」という記述に対して、『NTD新約聖書註解3』は「ルカが考えているイエスの旅行プランはよくわからない。……それはイエスが東から来られたことを前提にしているのだろうか」(四一九頁)と疑義を投げかけていますし、『カトリック聖書新注解書』(エンデルレ書店)は「(ルカにおける)旅行が文学的虚構であることを証明する」(一二七二頁)とまで断言しています【地図を参照のこと】。以上のような事情からみて、一般的に、ルカ伝とは「パレスチナの地理をあまり知らない人物が編纂した書である」とされているのです(参考、『新共同訳・新約聖書注解Ⅰ』二六二頁)。

これと似たような地理的問題点は、マタイ伝やマルコ伝にも見受けられます。

例えば、ヘロデの誕生日の祝いの席で、洗礼ヨハネの首が盆に載せられ運ばれてくる場面(マタイ一四・6~11、マルコ六・21~29)などは、地理的にみて極めて不自然です。その点について『新共同訳・新約聖書注解Ⅰ』は、「誕生日の宴会に高官、武将たちを集めるにふさわしい所として当然ティベリアス(テベリア─ガリラヤ湖西岸の町)の王宮が考えられるが、ヨハネの投獄されていた場所は死海東岸のマケルス砦であったから(ヨセフス『古代誌』一八・五・一-二)、はねた首を即座に持って来ることはできない」(一〇〇頁)と指摘しています。(その他、マルコ伝における地理的問題については、田川建三著『原始キリスト教史の一断面』〔勁草書房〕の「マルコの地理的表象」〔七三頁~一〇五頁〕において詳細に取り上げられて論じられていますので、それが参考になります。)

(ちなみに、反対牧師たちは「統一教会の出版物には矛盾が多い」と批判しているようですが、この福音書をさらに詳細に分析していくと、実はそれ以上の食い違いというものがそこには存在しているのです。このような記述の“矛盾”に対して、当時のユダヤ教側が批判しなかったはずはありません。また、特に新約聖書が現行の二十七巻に決定されるAD三九七年のカルタゴ会議以前の段階では、これ以外に現在では「外典」とされている数多くの文書が存在していましたし、さらにキリスト教各教区には、さまざまな学派というものも存在しており、相互に意見の対立すら見られました。ですから、矛盾を含むというその傾向性はもっと拡大されていたのでした。)

福音書における修正部分と明細化

福音書には、この他にも、いろいろな事情から“修正”を余儀なくされた部分や、あるいは伝承に信憑性を持たせようとの意図で、状況を“明細化”していくためのさまざまな補足が加えられていったという側面をも、そこに読み取ることができます。

まず修正という側面を見ていくと、一つには、原資料となるマルコ伝に明らかな誤りがあった場合に、その資料を用いたマタイ伝記者やルカ伝記者が、それを“修正”しているケースです。例えば、代表的なものを挙げると、マルコ伝の冒頭には次のような誤りが存在しています。

●「預言者イザヤの書に、

『見よ、わたしは使をあなたの先につかわし、

あなたの道を整えさせるであろう。

荒野で呼ばわる者の声がする、

“主の道を備えよ、

その道筋をまっすぐにせよ”』

と書いてあるように」

マルコは「イザヤの書に………書いてあるように」と述べていますが、ところが最初の部分の、「見よ、わたしは使をあなたの先につかわし、あなたの道を整えさせるであろう」はイザヤ書ではなくマラキ書の部分なのです。マルコはそれを勘違いして引用しているので、マタイ伝記者とルカ伝記者とはこの二行の部分を削除し、それ以降の部分だけを採用して洗礼ヨハネの話を書いています(マタイ三章、ルカ三章)。

また、マルコ伝二章にも次のような誤りが存在しています。

●「あなたがたは、ダビデとその供の者たちとが食物がなくて飢えたとき、ダビデが何をしたか、まだ読んだことがないのか。すなわち、大祭司アビアタルの時、神の家にはいって、祭司たちのほか食べてはならぬ供えのパンを、自分も食べ、また供の者たちにも与えたではないか」(二・25~26)

パリサイ人たちが弟子たちを非難したことに対し、イエスは以上のような弁明をしたとされています。ところがその祭司の本当の名前は「アヒメレク」だったのです(サム上二一・1~6)。ですから、マタイ伝記者とルカ伝記者は、このマルコの資料を用いるときに「アビアタル」という名を省いて使用しているのです。

(参考) イエスの語った御言のなかで、誤って記述されている箇所としては、他にもマタイ伝二三章34~35節の「わたしは、預言者、知者、律法学者たちをあなたがたにつかわすが、そのうちのある者を殺し、また十字架につけ、そのある者を会堂でむち打ち、また町から町へと迫害して行くであろう。こうして義人アベルの血から、聖所と祭壇との間であなたがたが殺したバラキヤの子ザカリヤの血に至るまで、地上に流された義人の血の報いが、ことごとくあなたがたに及ぶであろう」があります。この聖句について、聖書注解書では次のように解説しています。「彼らが迫害されるという三四節は、(マタイ伝)一〇・17、23を思い起こさせるが、著者の時代のユダヤ教との厳しいあつれきを思わせる。アベルは創四・8に、ゼカルヤ(ザカリヤ)は代下二四・21に記されており、後者はヘブライ語聖書の文書順位では最後の殺人事件である。たたし、《バラキアの子》でなく、正しくは祭司ヨヤダ(エホヤダ)の子である」(『新共同訳・新約聖書注解Ⅰ』日本基督教団出版局、一四〇頁)。また『聖書辞典』(新教出版社)も、「マタイ二三・35のバラキヤの子ゼカリヤ(ザカリヤ)とあるのは、預言者ゼカリヤとの混同または誤記と思われる」(二六四頁/ゼカリヤ書一・1を参照のこと)と解説しています。つまり、ザカリヤとは「バラキヤの子」ではなく、正しくは「エホヤダの子」(歴代志下二四・21)なのです。このように、旧約聖書から間違って引用された“イエスの御言”を収録した福音書は、大きな躓きをユダヤ教徒たちに与えたに違いありません。

他にも、イエスが話された言葉のなかで、自然界の事実と食い違っているものも見受けられます。例えは、有名な“山上の垂訓”の中で、イエスは「野のゆりがどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません」(マタイ六・28/新改訳聖書)と語っています。ギリシア語原典をみると、確かにイエスの語った言葉は“ゆり”を意味する言葉κρινον(クリノン)となっています。しかし、現実にはイスラエルの野原に百合の花は咲いていないために、「κρινονとはアネモネのことを指していたのではないか?」とか、「それは黄菊か、けしの花だったのかもしれない」など、自然界の事実と照らし合わせてみるなかで、今日の聖書学者たちにいろいろな憶測を引き起こさせているのです(参考、岩隈直著『増補改訂・新約ギリシャ語辞典』山本書店、二七三頁/大槻虎男著『聖書植物図鑑』教文館、四〇~四三頁)。

さらにマルコ伝一一章13節の記述によれば、イエスは「いちじくの季節ではなかった」にもかかわらず、空腹を満たそうとその実を探し求めており、季節感覚の乏しさというものをそこで浮き彫りにしています(もっとも護教論者は、前の収穫時期の“取り残しの実がある”と思って探されたのではないか? と弁護してはいますが…)。ちなみに、この自然界の事実とくい違っている記述は、パウロ書簡においても見受けられることです。

さらに、マルコ伝六章17節にも誤りが存在しています。

●「このヘロデは、自分の兄弟ピリポの妻ヘロデヤをめとったが、このことで、人をつかわし、ヨハネを捕えて獄につないだ」

このヘロデヤとは「兄弟ピリポ」の妻ではなく、史実的には「異母弟ヘロデ」の妻だったのが、その後にヘロデ・アンティパスの妻となったのです(参考文献、『旧約新約・聖書大事典』教文館、一〇七九真の〔2.ヘロデの項〕、及びE・ローゼ著『新約聖書の周辺世界』日本基督教団出版局、四九頁などを参照のこと)。ですから、この資料を用いるとき、ルカ伝記者は「ピリポ」という名を省略して用いています(ただし、マタイ伝記者はそのまま用いてしまいましたが、五世紀ごろの後期筆記者は、その名を除去しています)。

次に、各福音書を詳細に分析すると、そこに収録された伝承内容に信憑性を持たせようとする意図から、マルコ伝の資料に対する“明細化”が行われていることが分かってきます。

例えば、マルコ伝九章17節の父親が悪霊に憑かれた子をイエスの所につれてきた話が、ルカ伝によると明細化されて、その子が「ひとり息子」であったと書かれています。また、イエスによって癒された萎えた手(マルコ三・1)が、ルカ伝では「右手であった」とされています。また、ゲツセマネで切り落とされた大祭司の僕の耳(マルコ一四・47)も、ルカ伝によれば「右耳であった」とされ、さらにヨハネ伝の方ではその僕の名が「マルコス」であったことまでが明細化されているのです。さらに「最後の晩餐会」の準備のために遣わされた弟子が、マルコ伝では無名のままなのに(一四・13)、ルカ伝ではペテロとヨハネであったとされています。また、マルコ伝七章17節でイエスに質問した無名の弟子も、ルカ伝によればそれが「ペテロであった」ことになっているのです。

さらに、マルコ伝一四章23節では「最後の晩餐会」のときに「一同はその杯から飲んだ」とされている場面に、マタイ伝の方になると「みな、この杯から飲め………」という言葉をイエスの口に語らせています(二六・27)。また、ユダの裏切りの接吻の場面でも、マルコ伝ではイエスは無言のままなのに、マタイ伝とルカ伝ではイエスにおのおの違った言葉を語らせているのです(参考文献、R・ブルトマン著『共観福音書の研究』第四章)。このような傾向はヨハネ伝になればもっと顕著で、例えば「大祭司の祈り」(ヨハネ一七章)と呼ばれている折りの場面では、イエスの口に、他のどの福音書にも見られなかったような膨大な祈りの言葉を、長々と語らせているのです。

このようなさまざまなことが詳細に分かってくると、「果たして福音書は、実際のイエスの姿を一字一句正確に伝えた文書であると断言できるのか?」という疑問が生じてきて、やはりこの福音書は「詳細に至るまで、そのすべてが史実であるというものではなく、それはあくまでも弟子たちの間で語り伝えられた“伝承”や“逸話”、そしてロギアと呼ばれるイエスの“語録集”などをもとにして、後世、福音書記者たちが編集して組み立てた書物である」ということが分かってくるのです。

今日では、マタイ伝がAD八五年ごろに、ルカ伝がAD七〇年から九〇年くらいにかけて編纂されたという結論が出されています。そして第四福音書(ヨハネ伝)になってくると、何とAD九〇年から一二五年ごろにかけて執筆されたものだというのです。ということは、イエスが亡くなられたのがAD二九から三一年にかけての時期と推定されますから、その編纂時期はイエスの復活からだいたい四〇年ないし九〇年くらいの期間を経てから、やっと編纂されたというのが歴史的真相だったということになるのです。

「様式史」と「編集史」について

以上の「資料批判」に加えて、さらに「様式史」や「編集史」という学問も登場してくるようになり、それらが聖書学に与えた影響には計り知れないものがあります。そこで、この「様式史」と「編集史」がどのような学問なのかについて、少し簡単に紹介しておきたいと思います。

既に述べたように、資料批判によって分かってきたことは、福音書のなかで最も古いのがマルコ伝であり、したがって「マルコ伝が最も信頼できる資料ではないか」というものでした。けれども、最も古い資料であるということが、即、信頼できる資料ということにはならないのです。そもそもこのマルコ伝自体も、伝えられていた伝承を収集して編纂しているもので、それがどこまで正確な情報なのか、それ自体では判定できません。

例えば、田川建三という神学者がその著書『原始キリスト教史の一断面』(勁草書房)の中で、マルコ伝の編纂された背景というものを緻密に分析していて大変参考になりますが、やはりこのマルコ伝自体も収集した資料を繋ぎ合わせただけであって、正確なイエスの生涯の時間的経緯というものに注意を払って叙述されたという性質のものではなく、それは“超歴史的”であって歴史的重みには欠けていると考えられるのです。田川建三は、マルコ伝とルカ伝との関連性において、次のようなことを述べています。

●「ルカ福音書の序文において、ルカは自分こそ『きちんと順序正しく』福音書を書くのだ、と言い切っている。ルカはこれを、自分以前の福音書著述の試みと比較して言っているので、従って、暗に、自分以前の福音書は『きちんと順序正しく』は書かれていない、と批判しているのである。ルカが知っていたルカ以前の福音書著述の試みのうち最も重要なものは疑いもなくマルコであるから、ルカのこの批判は特にマルコを目ざしたものである、と言ってよかろう」(前掲書、二六頁より)

このように、実際のイエスの生涯を知る手懸かりとしては、マルコ伝自体も大変怪しいということになってしまうのです。ということは、これらの共観福音書が編纂される以前に存在していた、つまり福音書の元となった断片資料(ペリコーペ pericope)がいったいどういうかたちのものであり、かつどういう内容であったのかを分析して推定していく以外には、もはや歴史的なイエスの実像「史的イエス」というものを知る方法はないのではないか、ということになってくるわけです。

そこで実は、この伝承されていった断片資料の元の状態を突き止めていこうとするのが、いわゆる“様式史”という学問であるわけです。

ところで、この福音書が出来上がる以前の段階というものを考えていくと、当然そこには口伝によってなされていた伝承の期間があったと想定せざるを得ません。その口伝には幾つかの様式(form)が存在しており、しかもその様式は偶然に成立したりとか、だれかが勝手に創作したりしたものではなく、それはある一つの法則のようなものに基づいて生み出されていったのだというのです。つまり、聖書記者が属していたその共同社会には、その生活環境をめぐりながら、いろいろな機会において用いられる“類型的な言葉”(文学類型)が生み出される「生活の座」(ジッツ・イム・レーベン)というものがあるというのです。ですから、その伝承がどのような様式に属しているのかを研究し、分類していけば、伝承がどのように修正されていったのか、そして伝承が生み出されたその歴史的背景(生活の座)までもが明らかになるのではないかというのが、様式史的研究の試みなのです。

この考え方を旧約聖書(モーセ五書や詩篇)に適用して最初に研究した人物が、グンケルという旧約学者でした。このグンケルの開拓した様式史の研究方法を、今度は共観福音書に当てはめて研究した代表的人物が、ルドルフ・ブルトマンだったというわけです。

ブルトマンは、まず福音書の内容を「イエスの言葉伝承」と「物語伝承」とに分け、さらに前者を「短言」と「主のことば」に、後者を「奇蹟物語」と「歴史的物語と伝説」等に細かく分類し、様式史研究を行いました。そうするなかで彼が最終的に出した結論は、福音書の「伝承素材の集成はパレスチナ原始教会で始まった」ものであり、それらはキリスト教の信仰高揚、そして何よりもイエスをメシヤとして弁証していく必要性からつくり出されていったものだということでした。そして、そのような性格を持った伝承(パレスチナ伝承)を、ヘレニズム教会が資料として取り入れ(受容)、やがて福音書という型としての“マルコ伝”が編纂されていったというのです(参考、ブルトマン著『共観福音書伝承史Ⅱ』新教出版社、二七一頁)。その後、マタイ伝・ルカ伝が、このマルコ伝の輪郭を根底にしながら編纂されていったというのです。ですから、これらの福音書成立の背景には、十字架にかかったイエスを宣教し、そのイエスをメシヤとして人々に信じさせるという明確な目的が存在していたという結論になるのです。(注、ちなみに最も遅い成立年代とされる第四福音書=ヨハネ伝の場合は、「これらのことが書かれたのは、あなたがたが、イエスは神の子メシヤであると信じるためである」と記者自らがその編纂目的について告白しており、新共同訳聖書では“本書の目的”という見出しをそこに付しています。)このような「生活の座」に沿って伝承が生み出され、やがてそれらを元に編纂されて成立している福音書には、史実性という側面が欠けてくるのは当然のことだと言えます。

彼の有名な著書である『イエス』(来来社)には、「私達はイエスの生涯と人となりに就いて殆んど何も知る事が出来ないと考えている」(一二頁)と述べられています。つまりこの共観福音書に、史実的にしっかりとした「史的イエス」を知る手がかりはなく、そこに展開されているイエスの生涯とは、あくまでも初代教会が目指した宣教という土壌から生み出された「ケリュグマ(宣教)のイエス」の姿だというのです。つまり、様式史的研究の登場は、「イエス伝への唯一の資料である共観福音書の性格は、いまやイエスの伝記が不可能であることを、明らかにした」(マックナイト著『様式史とは何か』ヨルダン社、七〇頁)と言えるものでした。結局のところ、現代の我々は「もはや史的イエスを知る方法はないのか……」ということで、途方に暮れざるを得なくなってしまったのです。様式史的研究によって、福音書に霊感性が有るとか無いとかという次元の話どころではなくなってしまったといえます。

そこに、今度は“編集史”という学問が登場してくるようになります。

この編集史がどういうものかといえば、「福音書記者はその編集の作業をすすめる際、編集者としての意図を持っており、その意図に従って伝承を取捨選択し、適当な順序に配列して、あるいは加筆したり削除したりして福音書を著したのではないだろうか? なのに様式史研究では、個々の伝承ばかりに気を取られ過ぎていて、編集者の意図を見落としている。我々は福音書記者の編集の意図を探究しながら、もう一度福音書全体を見つめ直さなければならないのではないか」(参照、『新聖書注解・新約1』いのちのことば社、三八頁)と、そういう洞察に基づきながら、著者の編集の目的について、さらには「史的イエス」の問題をもそこに考えていくようになっていったのです。

例えば、イエスが語った“譬え話”や“教訓集”というものが伝承されていて、それを資料として取り入れ、ある目的から一つのストーリーを組み立てようとすれば、やはりそこにはイエスの言葉を語らせるための「状況」というものを設定しなければならなくなるのです。すなわち、その状況を設定するために挿入した“枠組み”というものがあり、また資料と資料との間での話の流れをスムーズにするために、書き加えられた部分があるというのです。それを「まとめの編集句」と呼んでいます。また用いられた資料も編集の意図に従って、変更されたり、削除されたりしたというのです。ですから、それらの編集句などを特定していけば、福音書の構成段階での資料がある程度まで分かってくるし、また編集者の意図や目的も分かってくるというのです。

やがて、このような編集史の研究の中から、「イエスの言葉伝承」とか「譬え話」のなかに、かなり信頼のできる“史的イエスの姿”が残存しているのではないかという主張が現れてきたのでした。つまり、原始教団において宣ベ伝えられている「ケリュグマのイエス」と「史的イエス」との間には、何らかの連続性があるのではないかというのです。こうして、ブルトマンの研究によって一度は途絶えていた「史的イエス」の探究が、皮肉にも彼の弟子たちによって再び始められたのでした。その活躍した人物としては、ケーゼマンやボルンカムという人たちを挙げることができます。

そういう研究のなかで出された、注目すべき結論があります。それは、「イエスの生涯とは、初めから十字架にかかるためだけにあったというよりは、むしろ力強く『神の国の到来』を宣言し、それを来たらしめようとしていたというのが重要な中心的テーマだったのではないか」というものでした(ただし、この「神の国」とは、あくまでも「霊的」なものという傾向性や意味合いをもっていますが、しかし「統一原理」においても、天上に神の国を来たらせるために地上天国実現を目指していたと考えているので、ある意味では同じ意味合いをもっているとも言えましょう)。

特に、ギュンター・ボルンカムはその著書『ナザレのイエス』(新教出版社)のなかで、「彼の人生の最後の決定的な分岐点は、来たりつつある神の国を前にして、人びとに自らの使信を投げかけるために弟子たちと共にエルサレムに上る決意をしたこと、である。その道の終りに彼の十字架がある」(六八頁)と述べ、さらにはイエスのエルサレム行きについても、「私たちはこの決意を、すぐさま後の伝承が言うように、イエスはエルサレムで死のうとされただけなのだと理解することはできない。繰り返し語られた受難と復活の予言によると、そのようにも思われる(マルコ八・31、九・31、一〇・33以下)。だが、これらの予言は、明らかにイエスの受難の出来事を回想することによって作成されたものである」(二〇六頁)、「(イエスは)この聖なる都でユダヤ民衆に神の国を告知し、最後の機会に悔改めの決断を迫る意図をもっていた………ルカは、若干の個所で(一九・11、二四・21、使徒一・6)、今こそ神の国が出現するかもしれないという希望が、弟子たちにとってはこのエルサレム行きと結合していたと明言している」(二〇七頁)と主張しているのです。

また、その流れとは違いますが、その他にもヴァルター・カスパーというドイツのカトリック神学者が、おもしろい問題提起をしています。彼はその著書『イエズスはキリストである──現代カトリック・キリスト論概説』(あかし書房)のなかで、次のようなことを主張しています。

●「イエズスが自分の死をどう理解していたかという問いは、資料の状況の面できわめて重要な問題を我々に提起する。ロギアの資料(イエズスの語録)には、受難物語の跡は何も残されていないばかりか、それについての何の指摘もないことに気がつく。そこに含まれていることは、預言者たちが圧政に遭遇すること、そしてそれはイエズスの上にも起こること(ルカ11・49以下、平行箇所参照)だけであり、イエズスの弟子たちも拒絶と迫害を覚悟しなければならない(ルカ6・22、平行箇所、12・8、平行箇所参照)。しかしこの箇所ではイエズスの死には本来の救済的意味は与えられていない。それはイエズスの受難を予告するさまざまな箇所と異なっている(マルコ8・31、平行箇所、9・31、平行箇所、10・33以下、平行箇所)。これらはどれもイエズスがかれの死を予知していたことを表現し、それによってかれが死ななければならないことを自発的に受けとめていたことを強調する。その上これらの箇所はイエズスの受難を神が定めた必然的なことと理解している。もちろん今日では一般に、これらの受難の予告はすくなくともその元の形態において事後予言、つまりイエズスの死についての復活後の意味づけであり、イエズスの真正な言葉ではないことが確信されている。これはとくに第三の受難予告に妥当し、それは受難の事実上の経過をすでにきわめて詳しく表現している。イエズスがかれの死と復活をこれほどはっきりと予告していたなら、弟子たちの逃亡、かれらの失望、復活に対する初期の不信などはまったく不可解である」(一八二~一八三頁)

(注) このカスパーの主張は、確かに的を突いた発言だと言えます。というのは、もしもイエスの弟子たちが、十字架や復活の起こるズーッと以前から、それらの出来事を明確に認識し、かつそれを確信していたとするならば、イエスの予告どおりに復活の事実を目の当たりにした途端に、「やっぱり、そうだった!」ということで、喜び勇んですぐに多くの人々にその事実を強調していたことでしょう。

ところが、最初に編纂されたというマルコ伝には、その最も重要で核心的部分になると思われる“復活のイエスに出会った”という場面が省かれている──マルコ伝一六章9~20節は後から補足された「追加文」であり、新改訳聖書の注解にも「(9節から)20節までは、写本上の証拠から、二世紀になって追加された文章であることが明らかである」と解説されています──ばかりでなく、墓を訪ねた女たちですら、復活のメッセージを天使から告げられるに及んでそれに恐れおののき、「墓から出て逃げ去った。そして、人には何も言わなかった。恐ろしかったからである」(マルコ一六・8)と記録されているのです。確かに、これらの記述には腑に落ちないものがあると言えるでしょう。

また、その後に編纂されたルカ伝においては、すぐに弟子たちが受け入れられなかったのは“心がにぶくなっていた”(ルカ二四・25)、あるいは“心が閉じていた”(ルカ二四・45)ためだと弁明してはいるものの、歴史的事実としては、「使徒たちには、それが愚かな話のように思われて、それを信じなかった」(ルカ二四・11)と明記されているのです(もっとも“心が閉じていた”と表現されていること自体、イエスの生前においては弟子たちの心の中に十字架と復活があまり明確になっておらず、あくまでもそれらの事実が起こった後において、あるいは福音書が編纂されていく過程の中において、それらの意味がやっと明確化されていったことを裏付けていると言えるでしょう)。

したがって、これらのことから察するに、十字架と復活が絶対予定だったと一貫して強調している福音書ではあるものの、やはりそれは“十字架贖罪”を明確に述べていく必要性から、イエスに関する伝承を集めた福音書記者が、後からそれらの出来事を解釈しなおし、イエスの受難の生涯を弁証的に論証しながら書き上げていったものだと言えるのです。

以上のことなど、その他いろいろ考察していくと、やはり福音書とは「歴史に実在したイエスの人となり、その生き方というものを忠実に書き記した書物」、あるいは「神の霊感によって一字一句誤りなく書き記された書」というよりも、それは明らかに「十字架にかかるためイエスは来られ我々の罪を贖罪してくださった、という十字架贖罪論を信奉し、イエスをメシヤとして受け入れた福音書記者が、後世において事後預言的に、イエスに関するさまざまな資料を集めて編集した『信仰告白の書』である」と結論せざるを得なくなってしまうのです【資料10】。

現代キリスト教の現状

こういうわけで、この「新約聖書学」に関しても、やはり異なる立場に立っている二つのグループが存在しているのです。

一つは、テモテ第二の手紙三章16節に基づいて「新約聖書は誤りのない絶対的な真理である」ということで、「イエスは人類の救いのため、十字架にかかるために来た」と主張する福音派のグループです。彼らは、「聖書を信仰をもって読みなさい。聖書を素直な気持ちで忠実に読んでいくと、十字架のメッセージがよく分かってくるではないか。やはりイエスの十字架は絶対予定である」と、聖書を弁護しながら“霊感説”を基本に受け止めようとするのです。

ところが、それとは別のグループがキリスト教界には存在しており、それは今まで述べてきた聖書批評学、すなわち「資料批判」「様式史」「編集史」の立場に立って新約聖書を見つめていこうとするリベラルな立場の人たちなのです。

新約聖書に理性的なメスを入れてみると、やはりそこには多くの矛盾点がありますから、彼らは聖書を「神の霊感を受けて書かれた誤りのない真理だ」と、素直な気持ちで受け止めきれないでいるのです。したがって、イエスの十字架予定も、「それはケリュグマ(宣教)のイエスである」としか信じていません。彼らは「新約聖書に展開しているイエスの生涯とは、イエスをメシヤとして信じたクリスチャンたちが、その信仰を高揚し、また宣教していく目的のために編纂したもので、それはあくまでも『信仰告白』としてのイエスの姿である」と主張するのです。ですから、こういう人たちに、「聖書の文字一字一句を忠実に信じなさい」と押しつけてみても、「では本当にイエスは処女降誕したのですか。またどうやって海の上を歩いたのですか。死んだヤイロの娘や、ラザロを蘇らせたのは本当でしょうか。五つのパンと二匹の魚で五千人を養ったというのは本当でしょうか。その他の奇蹟も文字どおりに起こったことでしょうか。また、終末時には文字どおりの肉体の復活がなされるのでしょうか?」と、反対に詰問されてしまうことでしょう。

先ほど紹介した古屋安雄著の『激動するアメリカ教会』(ヨルダン社)のレポートによれば、自由主義神学の立場を取っているグループの教職者たちが「イエスは神の子である」と信じている割合は、わずか三一%にしか過ぎなくなっているのです(四四頁)。つまり三人に一人です。

このように、新約聖書に対して二つの見つめ方があり、また「史的イエス」の問題においても、「イエスは十字架にかかるために来た」というグループと、「贖罪のため十字架にかかるというのは『ケリュグマのイエス』であって、むしろ史的イエスは『神の国の到来』を力強く宣べ伝えた姿だ」という人も現れ、まさに相反する水と油のような二つの立場が存在しているのです。

さらに近年においては、イエスを“革命家”として捉えるジョエル・カーマイケル(参考、『キリストはなぜ殺されたか』読売新聞社)をはじめ、その他の神学者なども現れ、あるいは「解放神学」などもその勢力を世界中に拡大しつつあるのです。

ですから、現在のキリスト教界においては、既にこれらの「共観福音書問題」や「史的イエス」の問題については、もう多くのことを語ろうとしないという傾向も出てきています。もっとハッキリと言うと、「無益な研究はやめよう!」という主張すら飛び出す状況にあり、既にこの分野においては限界点に達してきていると言っても過言ではないのです。

結局のところ、保守的なキリスト教の『聖書注解書』には、結論として次のようなことが述べられているのです。

●「われわれとしては、推測の上に、推測を重ねてみても、無意味であるから、知りえないことは知りえないこととして、残しておき、より明白な事実がわかったとき、その根拠の上に立って、前進すべきであろう」(『新聖書注解・新約1』いのちのことば社、四八頁)

(注) 特に近年においては、伝統的なイエス像をさらに根底から揺り動かしかねないような“研究書”が相次いで出版されています。例えは、バーバラ・スィーリング著『イエスのミステリー』(NHK出版)、マイケル・ベイジェント&リャード・リー共著『死海文書の謎』(柏書房)、バートン・L・マック著『失われた福音書』(青土社)など。なかでも『イエスのミステリー』『死海文書の謎』に関しては、去る一九九四年九月一二~一三日に、NHK教育テレビで放映された番組「イエスはどんな人だったか」のなかでも取り上げられており、その内容はキリスト教関係者に対し、少なからず衝撃の波紋を投げかけました(注、「キリスト新聞」94年10月1日号、「クリスチャン新聞」94年10月2日号、及び10月9日号を参照のこと)。特に、その番組の内容面で問題となった二つのポイントを挙げてみますと、まず「イエスの十字架とは永遠の昔から予定されていた贖罪のための死である」というキリスト教の教理の中核とも言える十字架に対する“贖罪死”の概念が、「イエスはローマ政府との対立という政治的イザコザに巻き込まれて殺害された」として、その贖罪性を否定する発言がなされていることであり、もうひとつは「キリスト教とは、三位一体の子なる神が受肉してイエスとなり、そのイエスを起点として出発した啓示の宗教である」というキリスト教のオリジナリティー(独創性)が、「イエスはエッセネ派(クムラン教団)と何らかの密接な関係をもっており、そのユダヤ集団の教えの中にすでにキリスト教の源流(萌芽)があるのではないか」という発言によって、深刻なるまでの挑戦を受けているという点などがあります。これらの発言は、キリスト教の要とも言うべき“贖罪思想”と“啓示性”の部分に焦点をあて、そこに疑義を投げかけているものですから、大変大きな衝撃になったと言えるでしょう。

ところで、実はこのようなキリスト教の抱えている問題点に対して、文先生の解明された「統一原理」には、それを凌駕する強みとも言うべきものが内包されています。その強みとは、神の摂理を一貫して“復帰”という概念から捉えるところから生じていると言えるのですが、その摂理観によれは、イエスが本来的に目指したものはユダヤ教との一体化であり、なかでもクムラン教団と密接な関係があったと考えられている洗礼ヨハネを一番弟子として迎えるべきであったというのが、まずもってイエスの願っておられた道だと解釈しているので、たとえクムラン教団やエッセネ派などの中に、イエスの教えや、あるいは原始キリスト教との類似点や親密性を数多く見いだしたとしても、それはむしろ歓迎されるべき歴史的資料として「統一原理」の摂理観のなかへ完全に消化吸収されてしまうことです。さらに、もうひとつの強みとして、「では十字架は予定された贖罪の摂理ではなかったのか?」と問われれば、今度はそのイエスの十字架に対する贖罪性についても、「統一原理」では“蕩減復帰”という観点でそれを再解釈しているので、たとえその死が批評学者たちの言うような“政治的問題”に巻き込まれたために起こってしまった不慮の死、あるいは願わざる死であったとしても、そこに十字架による贖罪(救い)の成立を見いだして意義付けしてあげられるという“蕩減理論”があるので、この問題をも難なくクリアしてしまうというところに強みがあると言えるのです。ですから、今後批評学的な研究がドンドン進んで、将来においてキリスト教を根底から揺り動かしかねない衝撃的内容が白日のもとにさらされるようなことがあったとしても、それによって「統一原理」の摂理観が崩壊してしまうようなことはない、というところに極めて優れた神学的な深みがあると、私は考えています。

「統一原理」による「新約学」へのアプローチ

それでは、現代のキリスト教が抱えているこれらの問題点を、統一教会ではどのようなかたちで克服し、整理してあげることができるのでしょうか。

「統一原理」では、神の御旨を「三大祝福」の実現と考え、そこに「人間の責任分担」の必要性というものを主張しています。そこで、イエスの本来の使命とは「十字架にかかることではなく、『神の国』をこの地上に実現することにあった。福音書の記述は、あくまでも十字架贖罪の観点から福音書記者が編纂したものであって、十字架は最初からの予定ではなかった」というようなことを主張しているのです。これは、ある意味で批評学者の言っている見解の正しさを裏付けており、それを支持することができるわけです。

ところが、それとは反対に、「では十字架にかかることは神の予定ではなかったのか」と質問されれば、今度は「実は十字架も神の予定であり御旨であった」と主張しているのです。イエスはそのように行動し、エルサレム入城も、ゲツセマネの祈りも、それらすべての行動は、結果的に十字架へと向かっていく一つのプロセス(過程)であったのだと。つまり、ユダヤ民族が信仰を立てなかったため、そういう摂理的な背景を背負いながら、ついにイエスは、自ら喜んで十字架にかかっていったのだというのです。それが神の御旨であり、予定であったと主張しているわけなのです。

文先生の御言にも、「イエス様はゴルゴタの道を行きながら、兵卒の槍で胸を突かれるような立場に立たされ、それでも、イエス様は、ただ笑いながら、笑いながら死の峠を越えていった。そうしなければ勝利者になり得ない。敵が自分を殺すんだ、という血気の気持ちで死んだらいけない。素直な雀が自分の主人によって捧げ物になる気持ちで行かなければならない運命にあるのがイエス様であった。恐怖ではなく喜びのうちに死を迎えたのである」と語られています。イエスは、十字架にかかることを神の御旨と考え、それを喜んで受け入れ、そして死んでいかれたのだというわけです。

したがって「統一原理」は、批評学者たちの見解を支持しつつも、それと同時に霊感説の立場にいる人たちの説をも、弁護してあげることができるのだというのです。

こういう、非常におもしろいメッセージを「統一原理」は内包しています。ですから、キリスト教に分裂をもたらしている二つの相対立する要素を、一つの理論体系でもって上手に整理してあげ、それを止揚統一してあげられるような、そういう可能性を持った新しい神学を提示しているのだと言えるでしょう。水と油のような違った考え方を、一つの理論のなかに包括できるということは、実はすごいことなのです。そういうことを、現代のキリスト教界に対して、アプローチ(手引き)していけるのではないかと思います。悪く言えば、一見「折衷主義」のようにも思えますが、実はそうではなく、「統一原理」という一つの体系化された明確な理論があって、それに照合させて結論を出しているのです。私自身はそういう点に気づいたときに、この「統一原理」の素晴らしさ、また偉大さというものを実感しました。完全に対立し、このまま平行線をたどるのではないかと思える思想を、「両方とも真理の一側面を表していて、どちらにも一理ある」ということで止揚統一的に整理しようというわけですから………。そこに人知を超えた、神秘的なものを感じざるを得ませんでした。

ところで、現代キリスト教の神学的課題となっている、福音書の「霊感性」、あるいは「史的イエス」の問題に対して、「統一原理」としては、いったいどのようなかたちで解決の糸口を提示していると言えるのでしょうか。

キリスト教では、この文献批評学的な立場に対して、ブルトマンと同時代にカール・バルトという偉大な神学者が現れ、新たなる道を見いだそうとしました。彼の神学は、危機神学あるいは弁証法神学と呼ばれています。日本には彼の信奉者「バルティアン」が数多くいます【資料11】。彼は、神の啓示とは聖書の文字ではなく、それは「『神の言葉』としてのキリスト」そのものが啓示だと考えるのです。ですから、それまで行われてきた“聖書の文字”に捕らわれすぎた研究方法(逐語霊感説的研究、及び聖書批評学など)に対して、鋭い批判を向けました。彼は警告したのです。従来の神学は、聖書を「紙の教皇」に固定化してしまっているのではないか。聖書の文字を絶対視することは偶像礼拝につながりはしないだろうかと………。

彼はそう主張することで、文字に捕らわれることによって行き過ぎてしまった聖書批評学の研究に対し、それを軌道修正しようとしたのだと言えるでしょう。つまり、聖書とは神の啓示であるキリストについて、それを目撃した人が記録したものであるから、そこには“人的な誤り”も当然含まれ得るのだというのです。だから我々は、聖書の文字に捕らわれ、やがて人間主体のひとりよがりな判断を下してしまうのでなく、それを通して、神の啓示そのものである“イエス・キリスト”と出会い、その啓示から出発していかなければならないというのです。今日における日本の神学界では、このようなバルトの考え方が強い影響力を持っています。

八木誠一という神学者は、その著書『パウロ・親鸞*イエス・禅』(法蔵館)の中で、聖書の文字にとらわれやすい傾向を有するキリスト教界を批評して、次のように述べています。

●「現在キリスト教が危機状態に立ち到っているについては、いろいろな理由があるけれども、ひとつの理由は自己の成り立ちのもとに神の働きをじかに認めるという直接性を一切排除して、神信仰を聖書の言葉の上に──しかも聖書の言葉の意味内容を単なる自我のレベルで、そのレベルでの事柄と解して──基礎づけるという客観化にあると思う。こうしてキリスト教がひとつの歴史観とか世界解釈とか倫理とかいう形で、日常的言語で伝達される情報にまで客観化される結果、キリスト教的な歴史観や世界解釈が現実の経験と一致しないという理由で、近代以後、キリスト教批判を招いてきたという事情がある。それはもともと聖書の言葉がどこからでてくるかということを見据えないままで、聖書の言葉を真理として受容することを求めるから、そういうことになるのだと思う」(二九二頁より)

ですから、確かにバルトの主張は、ある面で的を射た考え方だったと言えます。何故なら、イエスは神の御旨をなすために地上に来られ、そしてそのために歩まれ、その生涯を全うされた方なのです。ということは、そのことを記した福音書それ自体に神の啓示があるというのではなく、むしろイエス自身を通して現れた、その人となり、また行動、その教えなど、そのすべての生涯(存在)そのものにこそ、神が地上に対して成そうとする御旨が実体化して現れた「啓示」があると言えるのではないかということです。つまりイエスご自身こそが「啓示」そのものだというのです。ですからバルトの主張は一理あって、イエスについて書き記された福音書に、たとえ矛盾性が見いだされるにせよ、「神の啓示」というものがイエスを通してこの地上にもたらされたのだ、ということには違いがないということなのです。

ところが、そこで我々が考えなければならないことは、ただ単にそれだけでは「史的イエス」の問題は、いまだ棚上げされたままになって残されているのではないかという点です。つまりこの福音書自体は、いったいどこまで信頼できる性質を持った文書なのか、あるいはどこまでが事実だと言ってよいものか、その“裏付け”を取るすべがないというのです。

パウル・ティリッヒという神学者も、その著書『組織神学第二巻』(新教出版社)において、「史的イエスの研究とその失敗」と題して次のように語っています。

●「記録の背後の事実、特にイエスに関する事実が追求された。事実とほとんど同じほど古い諸伝統による着色や被覆の背後にあるナザレのイエスなる人物の事実を発見しようとする熾烈な〔宗教的〕欲求が働いていた。いわゆる『史的イエス』の探究が始まったのはこのようにしてであった。探究の動機は宗教的であると同時にまた学問的であった。その企画は勇敢であり高貴であり、多くの点で極めて有意義であった。その神学的諸成果は無数であり、また重要であった。ところがその研究の基本的意図から見ると、ナザレのイエスに関する経験的真理を発見しようとする歴史批判の企画は失敗であった。史的イエス、すなわちキリストとしてのかれの受容の諸象徴の背後にあるイエスは、単に浮かび出て来ないだけではなく、むしろ新しい研究の一歩ごとに遠く後退して行った。………(中略)………保守主義であれ自由主義であれ学者たちはいっそう控え目になっているが、しかし方法論的状況には変化はない。その現われとしてR・ブルトマンの大胆な『新約聖書の非神話化』の企画が神学の全分野に嵐を捲き起こし、歴史的問題に関するバルト主義のまどろみに驚愕的覚醒を与えた。しかしこの新しい(そしてまた極めて古い)探究の結果えられたものは、いわゆる史的イエスの形象ではなく、むしろ聖書的形象の背後には何ら学問的に蓋然的な別個の形象が存在しないとの認識であった」(一二九~一三〇頁より)

バルト神学が、たとえ「聖書批評学」の鋭い矛先をかわしたとしても、しかし、いまだに「史的イエス」の問題は暗礁に乗り上げたままになっているのです。

実は、そこにこそ「統一原理」の優位性、卓越性が存在しているのではないかと思うのです。というのは、「統一原理」では“復帰”という概念によって人類歴史を捉えており、そこから象徴・形象・実体というように史実内容を整理しながら、その理論の正しさというものを実証主義的に証明する方法論を持っているからです。

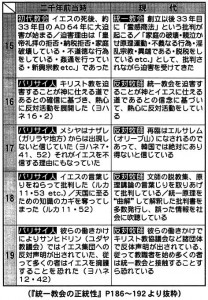

ということは、二千年前にイエスが神の御旨を実現するために歩まれたように、今日においても文先生が同じ目的で歩んでおられるのですから、「イエスの生涯」を記録した福音書と、現在の「文先生御自身が歩まれた生涯」とを比較してみれば、福音書や文先生が、果たして正しいものなのか否かが分析できるというのです。

私はもともとクリスチャンでしたから、どうしても文先生のメシヤ性を裏付ける根拠を聖書のなかに求めざるを得ませんでした。そこで熱心に聖書研究をしていくと、驚いたことに、二千年前当時にイエスが歩まれた生涯と、現在文先生が歩まれている路程とが、二重写しになって見えてきたのです【資料12】。その内容の詳細については、拙著『統一教会の正統性』(広和)を読んでいただければと思いますので、ここでは割愛しますが、とにかくイエスと文先生がオーバーラップ(二重写し)してくるにしたがって、文先生のメシヤ性を確信することができたのです。そして、それと同時に福音書の「霊感性」(神の啓示)についても確信できたのです。それは何故かというと、文先生がキリスト教界から迫害されることによって“偶発的”に生じてきたその路程の「原型」とも呼ぶべきものが、既に福音書のなかに前もって「イエスの受難の生涯」として、ハッキリと記述されていたということになるからなのです。

したがって、文先生によって実体化されたその生涯によって、福音書に記述された「イエスの生涯」が、しっかりとした史的根拠を持っていることが提示できるというのです。つまり福音書には「史的イエス」の資料が失われることなく、ある程度まで収録されているということが分かってくるというのです。(ある程度というのは、それは「統一原理」では、イエスの第一義的に目指したものは「神の国の実現」であり、十字架とは二次的予定だったと主張しているからです。ところが、福音書記者たちは十字架が唯一の御旨であったという意図からのみ、資料を取捨選択して編纂しているので、本来的に存在していた「神の国」を目指したというメッセージの方が、十分には確保されていないという意味でのことです)。

結局のところ、イエス当時と現代との「歴史の同時性」によって展開された、この「イエスと文先生との類似性」が、まさに実証主義的に提示されたことにより、それを福音書の立場から見れば、文先生の正統性を証明するものとなっており、反対に文先生の立場から見れば、今度は福音書の記述内容の真理性(史実性)という側面を証明してくれることになるのです。

そういう意味から言えば、我々はむしろ反対牧師に感謝しなければならないのではないでしょうか。それは、彼らがこれだけの熱心な反対活動を行って、二千年前のパリサイ人の立場を再現してくれなかったとするならば、この「福音書」と「文先生」との正統性が、ある面では証明できなかったかもしれないからです。このようなユニークな発想をもって、キリスト教界に対しアピールしていけるのではないかと思います。

イエスはこう言われました。「聖書(旧約聖書)は、わたしについてあかしをするものである」(ヨハネ五・39)と。そして今、我々は「聖書は、文先生についてあかしをするものである」と言えるのではないでしょうか。

イエスの再臨としてこの世に現れ、同じ路程を歩まれた文先生。すなわち神の「啓示」として現れた文先生そのものの存在のゆえに………。私は、ここにこそ、我々統一教会が「新約聖書」を神の啓示の書として受け入れることのできる、明確な史的根拠を持っているのではないかと思うのです。

四、旧約聖書と新約聖書の関連性

キリスト教神学の土台は「十字架贖罪論」

今まで説明してきたように、聖書批評学がどんどん進展してきたとしても、やはりクリスチャン、特に福音派と呼ばれる人たちにとっては、どうしても「十字架贖罪論」というものを捨てることはできないのです。何故かと言うと、キリスト教の神学自体が、この「十字架贖罪論」を基本にして構築されているからです。ですから、もしそれを捨てるようなことがあるとすれば、それは二千年間も固持してきたキリスト教の伝統的な教義そのものを捨てざるを得なくなるのです。だからこそ、「統一原理」における十字架解釈というものが、伝統的神学と相違していると感じざるを得ないので、そこが牧師の一番気に食わない部分であり、お互いが軋轢を起こす原因となっているのです。我々としては、そのことをよく肝に銘じておくことです。

したがって、統一教会員を離教に追い込もうと説得する牧師たちは、どちらかというと“霊感説的な立場”に立って、聖書を用いながら離教に追い込んでいくケースが非常に多いのです。牧師はこう言うのです。「お前たち、統一教会では十字架が予定じゃないと言っているようだが、それじゃ、それを裏付けるような聖句があるとでも言うのか。そんなものが聖書のどこに書いてある!」と、そのように噛み付いてくるのです。そこで、我々としてはいろいろ『原理講論』に書いてある幾つかの聖句を挙げて、一生懸命に説明しようと努力するのですが、ところが実際には、そういう聖句を全部丁寧に照合していっても、徐々に答えに窮していく場合が多いのです。

例えば「ゲツセマネの祈り」で、「イエスは『杯を過ぎ去らせたまえ』と三度も祈ったではありませんか。だから、これはやはり予定ではなかったということなのではないですか」と説明すると、「お前、聖書全体をもっとよく読め。その後には『御意のままに』と書いてあるじゃないか。『御意のままに』とイエスは祈って、そして十字架にかかったということは、やはり十字架は予定だったということを言ってるんだ。お前ら、勝手に解釈するな!」と跳ね返ってくるのです。

ですから、我々がシッカリと自覚しておかなければならないことがあります。それは、福音書をはじめ、新約聖書全体が、「十字架こそ必然的な神の予定であった」という神学をベースとして編纂されているという事実なのです。ですから、「十字架が予定だ」とする聖句によって新約聖書全体が貫かれているのは、しごく当然のことです。編纂されたテーマ自体が、「十字架にかかるために来られたイエス様」ということなのですから………。

我々としては、そこに「聖書批評学」をもってこなければ、ある意味で「統一原理」の正当性を主張することは難しいのです。そういうことをよく知っておかないと、拉致・監禁現場で、「お前たちの原理はおかしい。聖書にはこう書いてある。ほら、ここを読んでみろ。今度はここだ!」と言われると、相手のペースに巻き込まれ、だんだんと苦しくなってしまいます。「イエスの十字架は予定だ」としている聖句で意図的に構成され編集された新約聖書なのですから、牧師の説得に巻き込まれてしまうのは当然のことです。

そういうわけで、牧師たちは統一教会員を改宗に追い込む有効な手段として、──説得を担当する反対牧師が、たとえ実際にはリベラルな立場の人物であったとしても──十字架贖罪のテーマを扱った聖句を霊感説的な立場からふんだんに引用し、説得しているというわけです。

「新約聖書」における聖句の引用問題

ところで、これだけ「聖書批評学」が進展しているにもかかわらず、彼らは何故、なおも霊感説的な立場に立って、「イエスの十字架は予定だ」と断言できるのでしょうか。それは、彼らが「新約聖書は旧約聖書によって裏付けられており、その旧約聖書の預言の成就としてイエスの十字架があった」と信じているからなのです。

そこで我々が理解しておかなければならないことは、実は現代のキリスト教においては、この旧約聖書と新約聖書との関連性においても、大きな疑問が投げかけられ始めているということです。つまりキリスト教とユダヤ教との間におけるギャップの問題です。

実際のところ、聖書学で旧約聖書と新約聖書の関連性を丁寧に扱っていくと、そこには大きな“断絶”があることが分かってきます。それは、新約聖書の著者が旧約の聖句を引用するに際して、そこで正しい聖句引用の仕方をしていないという問題が存在しているのです。

確かに、新約聖書に引用された聖句を比較検討し、そこに連続性があるかどうかを調べてみると、実は無いのです。つまり、そこに旧約と新約の“非連続性”という新たな問題が提起されており、今日の聖書学の悩みの種となっているのです。

先ほど紹介した八木誠一という神学者も、次のようなことを言っています。

●「注意すべき点をいくつか指摘すると、まず『聖書に書いてある通り』というのは──聖書とは我々のいう旧約聖書のことである──聖書の預言通りということである。聖書が預言していた救済がキリストの出来事において成就した、ということである。実際、同様な考え方は『ローマ人の手紙』一・2にもあって、福音は『聖書の中に預言者達によりあらかじめ約束されたもの』といわれている。キリストの福音は使徒達が勝手に作ったものではない、それはもともと神の約束であった、それが成就したのだ、というのである。………原始キリスト教団はイエスの出来事をこのように理解した。このようにして旧約聖書を自分の中に取り入れたわけである。つまりこれはキリスト教的旧約解釈の一原則ともいえるわけだ。但し、『キリスト預言』として解釈された旧約聖書の個所を学的に検討すると、これはキリスト教側の読み込みであるといわざるをえないところが殆んどである」(『パウロ・親鸞*イエス・禅』法蔵館、二八~二九頁、及び九二頁より)

すなわち、新約聖書は旧約から、正しい聖句引用を行っていないというのです。

(その他の参考文献、出村彰・宮谷宣史編『聖書解釈の歴史』日本基督教団出版局の中から、橋本滋男著「福音書における旧約聖書」六七~七三頁【資料13】)

マタイ伝における引用の問題点

特にマタイ伝などを読んでみるとよく分かるのですが、そこには至るところで旧約聖書の聖句が引用されており、「これは○○○の預言が成就したのである」(マタイの定型句)と書かれています。つまり福音書記者が言いたいことは、「旧約聖書で預言されていたことの成就として、イエスの十字架があったのだ」ということなのです。

ところが、この福音書全体をもう一度丁寧に旧約聖書と比較し分析していくと、いろいろな点で矛盾や問題が生じてくるのです。この「聖句の引用問題」は比較的重要な神学的課題ですので、詳しく取り扱いたいと思っていますが、とりあえずマタイ伝の最初の方から順を追いながら、その問題点を説明しておきたいと思います。(注、ただしマタイ伝全体の聖句引用問題をここで取り上げるとすれば、実に膨大な文書量の書物になると同時に、他の論点との兼ね合いもアンバランスなものになりかねませんので、今回の《増補改訂》においては、初版で取り上げたものにさらに追加して、一章から一三章までのものを取り扱うことにしました。

一四章以降においても、聖句の引用問題が数多く見いだされるのですが、それらは別の機会に譲ることにいたします。)

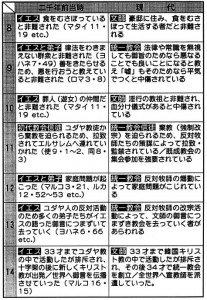

①マタイ伝の冒頭には「イエス・キリストの系図」が出てきます。マタイが系図をここに挿入した狙いは、ユダヤ人にイエスの正統性を証明したかったためと考えられます。というのは、ユダヤ民族は歴史的に系図を非常に重んじてきたからです(参照、エズラ二・59~63)。そして、メシヤは「ダビデの系統」から生まれると信じられていましたから、マタイはこの系図によって、イエスがダビデの系統から生まれてきたメシヤであることを訴えたかったというわけです。ところが、この系図はユダヤ教徒から見た場合には問題が多いのです。例えば、一章8節には「ヨラムはウジヤの父」と記されていますが、この記述は旧約聖書の列王紀に出てくる内容とはずいぶんずれているのです。つまり、列王紀下の記述によれば「ヨラムの子はアハジヤ」(八・25)であり、「アハジヤの子はヨアシ」(一一・2)であり、「ヨアシの子はアマジヤ」(一四・1)であり、そして「アマジヤの子がウジヤ(アザリヤ)」(一五・1)なのです。つまりマタイの系図では何代かの王が省略されているのです。また一章11節の「ヨシヤはバビロンヘ移されたころ、エコニヤ(エホヤキン)とその兄弟たちとの父となった」も、エホヤキム(二三・36)が省かれています。このように勝手に改竄された系図は、イエスをメシヤとして既に信じているクリスチャンには受け入れられても、聖書の文字一字一句にうるさいユダヤ教徒には“躓きの石”以外の何ものでもありません。

②マタイは、処女マリヤが聖霊によって身ごもったのは、イザヤの預言の成就であるとして、イザヤ書七・14の聖句を引用しました(一・23)。ところがヘブライ語原典によると、その聖句は「処女」ではなく、アルマーという単なる「若い女」という意味の言葉なのです。それが七十人訳聖書(ギリシア語訳聖書)に翻訳される際、ヘブライ語のアルマー(若い女)がギリシア語の「処女」を意味するパルセノスという言葉に誤訳されてしまったのです(参考文献、E・ローゼ著『新約聖書の周辺世界』の「セプトゥアギンタ」の項、一五六~一六三頁)。マタイはそれをいいことに、七十人訳聖書の方から引用してきて、「預言の成就だ」としたわけです。「処女」という言葉はヘブライ語で「ベトゥラー」ですから、パルセノスと訳したのはやはり問題なのです。またユダヤ教徒にとっては、この預言はアハズ王の息子ヒゼキヤの誕生を指していたものでした。ですからマタイの引用の仕方は、イエスを信じるクリスチャンにとっては問題ありませんが、ユダヤ教徒から見れば「ずいぶん都合のよい引用をしたものだ」と批判されてしまう類のものです。

(参考)『歴史読本ワールド・聖書の世界』(新人物往来社)川島貞雄著─イエスの処女降誕は何を意味するか?

「新約聖書自体においては、イエスの処女降誕は『マタイによる福音書』一・一八~二五と『ルカによる福音書』一・二六~二八の二ケ所に記されているにすぎない。両福音書とも紀元八〇年代の著作である。この二つの福音書の主要な資料のひとつマルコ福音書はイエスの処女降誕について語っていない。諸福音書よりも早く、紀元五〇年代に書かれたパウロの手紙もそれについては沈黙している。しかもパウロはガラテヤの信徒への手紙の中で、『しかし時が満ちると、神は御子を女から生れた者、しかも、律法のもとに生れた者として、お遣しになった』(四・四)と述べている。キリストは『女から生れた者』と言われているが、ここで『女』と訳されているギリシア語『ギュネー』は婦人一般あるいは妻を指し、とくに処女を意味するものではない。たしかにこの発言は、神の子イエスが神から真の人間として歴史の現実の中に派遣されたことを言い表わしている。しかし、当時この手紙の読者はここに処女降誕への暗示を見出すことができたであろうか。いずれにせよ、もしイエスの処女降誕がパウロにとって重要な事柄であったならば、彼は不用意にギュネーという語を用いずに、処女を意味するギリシア語パルテノスを使ったであろう。パウロがイエスの処女降誕そのものを知らなかったことも十分に考えられうる。永遠のロゴスの受肉を語り、キリストを神と告白するヨハネ福音書も処女降誕にはふれていない」(一一〇~一一一頁)

③イエスがベツレヘムに生まれたのは「預言の成就だ」として、マタイはミカ書五章1節から聖句を引用しました(二・6)。ところが、これも正しく引用されていないのです。マタイは引用した旧約句に否定詞「でない」をおいて、本来の旧約文の意味を全く逆転させてしまいました。つまり、ミカはベツレヘムが「最も小さい」と言っているのに、マタイは「最も小さいものではない」と言っているのです。クリスチャンにとっては確かに偉大なメシヤであるイエスが生まれた地ですから、「小さいものではない」と言っても問題はないでしょうが、イエスを信じないユダヤ教徒からは、「神聖なる聖書を勝手に改竄するな!」と非難されてしまうのです。

④マタイは、イエスがエジプトに逃避行したのも「預言の成就」として、ホセア書一一章1節の「エジプトからわが子を呼び出した」を引用しました(二・15)。しかし、これも大変問題のある引用の仕方です。ホセア書を読めばすぐ分かりますが、これはあくまでもモーセによってエジプトから解放されたイスラエルの民自身を指しており、しかもホセア書では「わたしが呼ばわるにしたがって、彼らはいよいよわたしから遠ざかり、もろもろのバアルに犠牲をささげ、刻んだ像に香をたいた」と叱責している場面なのです。マタイはこのような文脈を一切無視して、自分に都合のよい一部分だけを借用し引用したというわけです。このような引用の仕方では、ユダヤ教徒から非難されるのは当然のことです。

⑤マタイは、ヘロデ王が「ベツレヘムとその附近の地方とにいる二歳以下の男の子を、ことごとく殺した」ことについて、それはエレミヤの預言が成就したのだと、エレミヤ書三一章15節を引用しました(二・17)。これは七十人訳聖書とも、またヘブライ語原典とも文章が異なっているので、簡略化しながら自由に引用したものと思われます。しかし問題はもっと他にあるのです。エレミヤによれば、ラケルの墓とはベニヤミン族の領地ラマにあったとされ、彼女の子孫であるユダヤの民がバビロンに連れ去られるとき、このラマの地を通過したのです。ですからエレミヤは、「さぞかしラケルは草葉の陰から泣いていることだろう」と嘆いたのです。つまり、この預言はもともとバビロン捕囚を指していたものでした。また、ラマとはエルサレムの北方にある町で、ベツレヘムとは正反対の方向に位置していたのです。にもかかわらず、マタイは「ラケルはベツレヘム近くに葬られた」(創三五・19)という伝承に基づいて、ちゃっかりとここに引用したのでした。ですから、引用の問題点が二重、三重に含まれており、ユダヤ教徒にはとても受け入れ難いものなのです。

⑥マタイは、イエスが「ナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちによって、『彼はナザレ人と呼ばれるであろう』と言われたことが、成就するためである」(二・23)と述べています。ところが、そのような預言は旧約聖書のどこを捜しても見当たらないのです。ないことまで言われるとユダヤ教徒にとっては堪ったものではありません。

⑦マタイは、洗礼ヨハネの出現を指した預言であるとして、「預言者イザヤによって、『荒野で呼ばわる者の声がする、“主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよ”』と言われたのは、この人のことである」と、イザヤ書四〇章3節を引用して述べています。実は、これも問題のある引用の仕方なのです。本来イザヤ(第二イザヤ)は、ここで何を言おうとしていたかといえば、これはバビロン捕囚からの帰還を指して語っていたものなのです。ですから、その声はだれに向けられているかと言うと、クロス王(イザヤ四五・1)であり、ペルシャ人であり、メディヤ人に対してだというのです。したがって、ユダヤ教徒の立場から言えば、「よくも歴史的経緯を無視して、ずいぶんとねじ曲げた引用をしたものだ」と非難されざるを得ないものなのです。

⑧マタイは、イエスが洗礼ヨハネからバプテスマを受けたとき、「天が開け、神の御霊がはとのように自分(イエス)の上に下って……また天から声があっ(た)」として、そこに詩篇二篇7節とイザヤ書四二章1節とを複合引用して、「これはわたしの愛する子、わたしの心にかなう者である」(三・17)と述べました。マタイは、神の霊が降り注がれたことと、さらに天から声があって「子」と呼んだことをもってイエスがメシヤであることを保証しようと、ここに旧約句を引用したものと考えられます。しかし、詩篇二篇7節の原文は「あなたは、わたしの子…」(新改訳聖書)となっているにもかかわらず、マタイはここでも勝手な書き替えを行って、「これはわたしの愛する子…」としているのです。このような引用の仕方は、ユダヤ教徒にとって躓きの対象となってしまうものです。しかも、同じ場面を描写したマルコ伝一章11節やルカ伝三章22節においては、「あなたはわたしの愛する子……」と二人称で述べられているため、果たして“天からの声”がこれら二つのうちのいずれの言葉であったのか、そこに微妙な食い違いが生じているのです。

⑨マタイは、洗礼ヨハネが捕えられたのちにイエスがガリラヤヘ退かれ、その後にガリラヤ湖畔の町カペナウムに住まわれたことに対して、イザヤ書九章1~2節の旧約句を引用して「預言の成就だ」としました(四・14)。しかし、これも大変問題のある引用の仕方です。まず、マタイは七十人訳聖書から自由に引用しつつも、その原文が“未来形”であるにもかかわらず「……人々に、光がのぼった」と“過去形”に改めて用いています(参考、『新共同訳・新約聖書注解Ⅰ』四八頁)。また、もともとイザヤ自身はここで、北イスラエルの地がアッシリヤに占領されて「暗黒の地」となってしまったが、のちに栄光を取り戻すであろうということを預言していたのです。したがってイザヤの述べている「暗やみの中の光」とは、本来的にはイスラエルの民が捕囚から回復され、アッシリヤの圧制から解放されることを意味していたのでした。そのイザヤの言葉を、マタイは“イエスの出来事”を預言していたものとして借用し、語っているのです。

また、アッシリヤは北から攻撃をしかけ、ナフタリ全土を占領し、続いて南下してギレアデ、さらにはゼブルン、そこから西に向かって地中海へと進軍して広大な地域を攻め取ってしまったわけですから、イザヤが九章1節で語っている「海に至る道」とは、ダマスコからカルメル山に至るまでの道を指していました。ですから、ここで言う「海」とは、正確には“地中海”を指しています。にもかかわらず、マタイはそれを意図的に“ガリラヤ湖”へと置き換え、「海べの町カペナウム」というかたちにして引用しました。つまり、マタイが引用している聖句のうち、15節で述べている「海」とは、マタイにとってはイザヤ書と違うガリラヤ湖を指しているのです。このような作為的な引用の仕方は、イエスを信じないユダヤ教徒にはとても受け入れ難いものです。

⑩イエスは“山上の垂訓”のなかで、「『隣り人を愛し、敵を憎め』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。しかし、わたしはあなたがたに言う。敵を愛し、迫害する者のために祈れ」(五・43~44)と語っています。ところが、このマタイ伝に記された“山上の垂訓”の言葉を、旧約聖書の記述と比較検討してみると問題が生じてしまうのです。そのことについて、『新共同訳・新約聖書注解Ⅰ』(日本基督教団出版局)は、次のように述べています。

「43節の命題《隣人を愛し、敵を憎め》の前半は、レビ一九・18の引用である。しかし後半の部分は旧約文書中に見いたされないし、ユダヤ教文献にもこれに適合する言葉は見いだされない。むしろ旧約聖書は敵(あるいは外国人)に対して親切にふるまうべきことをしばしば教えているし(出二三・4~5、箴二四・17、二五・21~22など)、ラビ文献においても同様に憎悪を慎むべきことが繰り返されている。マタイは反対命題の第四項以下の配列をレビ記一九章の論述に合わせているので、43節bは同一九・17の『憎む』のモティーフに影響された著者が《隣人を愛し》を強めるために書き加えたと考えられる。

イスラエルにおいて《隣人》とは、同じ神への信仰をもつ同胞のことであり、神との契約共同体に入っている者のことである。したがって非イスラエル人は《寄留する者》(レビ一九・34)であって《隣人》ではない。《隣人》がこのように限定的閉鎖的概念であったのに対して、イエスは敵をも愛することを教える。つまりイエスの言葉は《敵を憎め》を否定するのみでなく、43節前半の《隣人を愛せよ》の教えをものりこえている。それは隣人愛の限界を破る言葉であった。ここでは隣人と隣人でない者との区別そのものが撤廃され、愛の対象は何によっても制限されない。これは全く驚くべき発言というほかない。憎しみの対象となる《敵》には、信仰を脅かす者、福音を否定する者、偶像礼拝者たちも当然含まれる。さらに、愛において隣人・敵の区別が消えるようにイエスは善人・悪人の区別さえ超えてしまう。神がすべての人に(太陽を昇らせ……雨を降らせる)(45節b)という場合、人間に対する神の働きは人間によって条件づけられるのではない。45節bは素朴な比喩的表現であるが、そこには新しい『神』観が提示されている。………(中略)………こうしたイエスの思想に対して、マタイは45節aを付加することによって歪みを与えている。イエスが愛の行為を命じたり、旧約の文言に拘束されずに素直に人間を尊重する行為をとる場合、彼はその目的を述べたり理由づけをしない。愛はただその行為において充足的に成り立っているのであって、何かを獲得する目的(《天の父の子となるため》)でなされるものでもなければ、聖書に命じられてなされるものでもない。さらに、イエスにおいて人はすでに父なる神の子である(六・9)。もし神が人の行為に応じてある者を《子》として受け入れ、またある者を拒否するのであれば、それは《悪人にも善人にも太陽を昇らせ》るという父のあり方に矛盾する。イエスとマタイとの間にこのようなずれが生じた理由は、後者が前者の教える愛敵を倫理として捉え、その実践に対して神の報償を考えたことに求められる」(五九~六〇頁)

⑪マタイは、イエスが悪霊を追い出し、病人を癒したことに対し、それを“預言の成就”としてイザヤ書五三章4節の「まことに彼はわれわれの病を負い、われわれの悲しみをになった」を引用しました(八・17)。イエスの治癒活動に対する旧約句の導入説明は他の福音書にはありませんので、これはマタイによる付加文と思われます。この引用は、マタイ伝では「彼は、わたしたちのわずらいを身に受け、わたしたちの病を負うた」となっています。けれども、七十人訳聖書の原文は「この人はわたしたちの罪を担い、わたしたちのために苦しみを受けた」となっていますので、マタイはヘブライ語原典の方から引用したと考えられます。では、なぜ彼はここで七十人訳ではなく、ヘブライ語原典の方からの引用を試みたのでしょうか。その理由は、「イエスの治癒活動を旧約句によって裏づけよう」とする“狙い(意図)”がそこにあったからに他なりません。ところが、そうすることによってかえって問題が生じてしまいました。マタイはイザヤ書五三章の一部分だけをほぼ直訳して引用したため、本来そこで謳われていた“代償的苦難”や“贖罪”の概念を損なわせてしまい、イザヤ書が本来的にもっていた文脈を無視する結果を招いてしまっているのです。つまり、原文には存在した、罪に対する“罰としての病”という含意が消えてしまっているのです(参考、『新共同訳・新約聖書注解Ⅰ』七〇頁)。マタイのこの引用の仕方は“贖罪”の概念を強調しようと試みるロマ書やルカ伝などの用い方とは微妙な食い違いを見せており、しかも「彼(イエス)は、わたしたちのわずらいを身に受け(た)」と引用して治癒活動を説明してはみたものの、イエス自身がその“治癒活動によって”患いを身に受けてしまって病気になられたという訳でもありません。したがって、マタイのこの引用には、どこまでも問題点や矛盾点が含まれていると言えるのです。

⑫安息日に麦の穂を摘んで食べ始めたイエスの弟子に対し、パリサイ人たちが「ごらんなさい、あなたの弟子たちが、安息日にしてはならないことをしています」と語ったとき、イエスは旧約聖書からダビデの故事をとりあげて、その行為を弁明したとされます(一二・1~8)。しかし、ここのマタイの記述内容にも問題があるのです。この部分について、『新共同訳・新約聖書注解Ⅰ』(日本基督教団出版局)は次のように解説しています。

「マタイは、弟子たちが麦の穂を摘んだのは(空腹になった)からだという。この句の挿入によって、緊急の事態には律法の拘束力を一時停止させ得るというダビデの故事(サム上二一・I~6)と共通性をもつことになる。ダビデにおいて許されたことは──それはファリサイ派が常にその論拠とする他ならぬ聖書に書いてある(《読んだことがないのか》)──同じ状況(空腹)におかれた弟子たちにも認められるはずだという論理で、著者は挿入句で伝承のもつ論理を徹底させている。しかしこの論理の大きな弱点は、ダビデの事件が安息日に起こったのではないということである。そこでマタイはこのエピソードヘの引証だけでは不十分と考え、5節以下に別の論理を付け加える。その新しい論拠への接点となっているのは、4節の《神の家》である。ダビデ時代にはこれはまだ天幕であったが、マタイの文脈上では神殿が暗示され、それを接点にして、5節の神殿に働く祭司の特別な立場へ論旨を移していく。

祭司が安息日にも働くことは、レビ二四・8、民二八・9~10に記されている。彼らは神殿の聖務に携わるのであるから、安息日の仕事は律法違反にならない。この祭司の務めを祭司ではない弟子たちの行為に適応してファリサイ派への論駁とするには、その前提として、祭司の仕える神殿と弟子たちの仕えるもの(神殿よりも偉大なもの──イエスの福音)の対応が考えられているわけで、こうして祭司の律法免除の特権はイエスの弟子たちにも及ぶことになる。………イエスの到来によって神の救いの力が現実に働きかけ、福音が与えられているのであるから(一一・5)、それに仕える弟子たちは神殿に働く祭司よりも上位に立つことになる」(八七頁)

以上の解説で分かるように、明らかにマタイ伝記者は、イエスに仕える弟子たちが神殿に仕える祭司たちよりも上位にあるという大前提のもとに、それを語っているのです。こうなると、「いったい誰がイエスやその弟子たちにそのような権威を授けたというのか。サンヒドリン(ユダヤ教議会)か? そんなことは認定していない。では、いつ誰がイエスやその弟子に祭司以上の権威を与えたというのだ!」という“非難の言葉”が、ユダヤ教徒たちの間から投げかけられたに違いありません(参考聖句、マタイ二一・23)。マタイのこのような主張は、すでにイエスをメシヤとして受け入れているクリスチャンにとってみれば、「イエスはヨルダン川で洗礼ヨハネからバプテスマを受けた時、天から御霊が鳩のようにくだって“油注がれ”、すでに神御自身からその権威を宣言されているではないか」と反論もできるでしょうが、いまだにイエスをメシヤとして受け入れてもいないユダヤ教徒たちにとっては、イエスがユダヤ教議会(サンヒドリン)から“公式的”にその権威を認定されていたわけではありませんから、それは手前味噌的で、かつ高飛車な発言として、とても受け入れ難い内容になっているのです。

⑬マタイは、イエスが治癒活動によってすべての人を癒したと強調しつつ(一二・15)、その直後に定型導入文を伴ってイザヤ書四二章1~4節を引用し、それを「預言の成就だ」としました。実はこの引用にも多くの問題点があります。

『新共同訳・新約聖書注解Ⅰ』(日本基督教団出版局)は、次のように注解しています。

「マタイは定型導入文を伴ってイザ四二・1~4を引用するが、引用文は(21節を除いて)ヘブライ語原典、ギリシア語七十人訳、アラム語タルグムのいずれにも合致せず、しかもそのいずれからも適当に必要な語を寄せ集めた文型になっている。おそらく著者は、旧約の原典と各種の訳文を手元に置いて参照しつつ、自分の思想がうまく表現できるように旧約句を構成したのであろう。また一部にはイザ二六・8、ハバ一・4をも織り込んでいるようである。………19節a《争わず》(ウーク・エリセイ)は旧約原典にも各種の訳文にも相当する語がない。著者が引用文構成に当たって書き加えた語と考えられるが、これはイエスがファリサイ派との論争の場から離れたという本書の文脈に適合している。彼は殺害を企てる敵対者と《争わず》対決を避けるが、しかしそれはなお果たすべき任務──弱い者を救う──を完了するためで、その終局の時点ではイエスは《勝利》を得る。20節の《勝利》(ニーコス)も旧約原典とその訳文にないが、この語の挿入によってマタイはイエスの活動全体を復活の時点から包括しているわけである」(八九頁)

以上の注解で分かるように、マタイ伝記者は自分の述べる文脈に合致するように、意図的に旧約句を編纂しているばかりか、驚くべきことに、そこに勝手な言葉を付け加え、自己流に改竄しているのです。このような引用の仕方は、当然ユダヤ教徒たちに躓きを与えてしまいます。

⑭前述した13番と類似する問題点ですが、マタイが定型導入文を伴って引用したイザヤ書六章9~10節(一三・14~15)に関連して、『NTD新約聖書註解2』(ATD・NTD聖書註解刊行会)では、次のような注解を行っています。

「(マタイ一三・14~15には)引用句がはっきりとした形で導入され、文字通りにギリシア語の聖書(および使徒行伝二八・26~27)に従って記される………成就を問題にする引用句の中で、ここの引用はイエスの口に入れられている唯一のものである。また、ギリシア語のテキストと完全に一致しているという点も、ほかでは精々一章23節で確認できるだけである」(四〇三頁)

以上の説明で分かるように、マタイ伝記者が、当時初代教会で広く用いられていたギリシア語聖書(七十人訳)から引用した“旧約句”の中から、厳密な意味で正確な引用を行っている箇所としては、せいぜいがこの一三章14~15節と一章23節の二箇所という、ごくわずかな部分に限られているということです。その他の箇所は、ヘブライ語聖書からの引用を自由に織り混ぜながら、あるいは七十人訳を自分流の言葉に翻訳しなおして用いているのが実情なのです。

ところで、マタイ伝がここでイザヤ書六章9~10節の聖句を引用した意図を、マルコ伝のそれと比較してみると、そこに“相違点”というものが見えてきます。マルコ伝では、イエスにこの聖句を語らせながら、弟子たちに対しても「あなたがたはこの譬えがわからないのか」(四・13)と言って、彼らをも悟らない人物のなかに含めて取り扱っています。つまりマルコ伝では、聞く者すべてが“イエスの譬えの内容”が分からない、として旧約句を用いているのです。けれどもマタイ伝の方になると、既に弟子たちは「見ており、耳は聞いている」(一三・16)とされており、弟子たちは悟らない人物のうちに数えられておりません。つまりマタイ伝では、イエスは“なぜ譬で語られるのか”という理由付けをそこで問題にしており、その説明としてイザヤ書の旧約句が用いられているのです。したがって、マタイ伝が言うところの、悟ることの許されていない“彼ら”(一三・13)とは、いったい誰のことを指しているのかが曖昧になってしまいました。この誰を指すのかという解釈をめぐって、今日では、それはユダヤ教徒のことではないか、あるいは教会内に含まれている相応しからぬ人々のことではないだろうか、という“二つの説”が出されているのです(参考、『新共同訳・新約聖書注解Ⅰ』日本基督教団出版局、九四~九五頁)。

このように、同じ聖句を用いるにしても、それをどのような意図に基づいて引用するのかという点については、各々の福音書記者の“思惑”によって異なってしまい、その意味合いに違いが生じてしまっているのです。

⑮マタイは、イエスが「譬で群衆に語られた。譬によらないでは何事も彼らに語られなかった」ことに対して、それは預言者によって言われたことが成就するためであったとし、そこに詩篇七八篇2節を引用して説明しました(一三・35)。しかし、これも問題のある引用の仕方です。この聖句引用について、『新共同訳・新約聖書注解Ⅰ』(日本基督教団出版局)は次のように解説しています。

「35節は詩七八・2の引用である。これが預言者からの引用と解されたのは、詩編の作者であるアサフという人物が代下二九・30で、預言者のうちに数えられている《アサフ》と同一視されたためと思われる。また詩編は神の霊感によって生み出されたもので、イエスの時代には、神の霊感には預言能力があると一般に考えられていたためであろう。引用文の第一行はギリシア語七十人訳を利用しているが、二行目はヘブライ語原文からの独自な訳である。注目すべきことに、この訳において著者は原文の「なぞ」(ヒドート)を《隠されていたこと》とする。これは実は原文の文脈を全く無視したものである(詩七八・4《わたしは……子孫に隠さず》)。このような無理をしてでもここに引用文を置いた著者の意図は、第一に、イエスの教えとは、これまで人類が聞いたこともない、天上に隠されてきた神の秘密の教え(11節)であることを強調し、第二に、これまで《預言者や正しい人たち》が求めていた神の秘密をいよいよ伝えるイエスとは、まさにメシアに他ならないことを明示する。そして第三に、たとえで語るというイエスの教え方が、神の言葉である旧約の聖句によって正当なものとして保証されるのであり、第四に、この教えは《隠されていたこと》であるから、その理解には特別の賜物が必要となる(11節)。つまりこの旧約句は、イエスのメシア性、弟子の特権的立場、群衆の無理解をすべてうまく説明するのである」(九七頁)。

すなわち、この聖句も、自分の主張に合うように意図的に改竄されて用いられているものなのです。このような引用が、ユダヤ教徒に受け入れられるはずはありません。

以上のように、マタイ伝全部を一ページ一ページ丁寧に検討していくと、もうそのほとんどが問題となってしまうのです。問題点のない引用箇所を見いだすことの方が、かえって至難の業といっても過言ではないのです。したがって、旧約聖書に基づいて“厳密な検討”を加えようと試みるユダヤ教徒であればあるほど、初代教会のクリスチャンたちの行う、このような聖書解釈の主張を聞くにつれ、「あまりにもいいかげんな聖書の引用、ねじ曲げ……」としか聞こえなかったのです。ですから、初代教会のクリスチャンたちはユダヤ教徒たちから「デタラメな聖句引用をするな!」と非難されたに違いないのです。このような引用の仕方では、聖書の文字一字一句にうるさいユダヤ教徒たちは、決定的に躓いてしまうのです。このような旧約聖書からの「聖句の引用問題」を巡って、ユダヤ教徒とクリスチャンとが長い間にわたって争い合ったという“歴史的経緯”を知らなければなりません【資料14】。

確かに彼らユダヤ教徒たちにとってみれば、もともとは自分たちのものだった旧約聖書を勝手に解釈され、そして勝手に新約聖書へと引用され、こともあろうに自分たちが「異端宣告」したナザレのイエスをメシヤだと宣言しているのですから、当然それは頭にくる話に違いなかったのです。

また、ユダヤ教の教義にはメシヤが十字架にかかって死んでしまうという概念はない【資料1】のにかかわらず、クリスチャンたちは実体のイエス、すなわちメシヤに出会ってしまったというあまりの感動に、またこのイエスを宣べ伝えていきたいという強い衝動のあまり、「十字架にかかることがメシヤとしての絶対的な御旨だった」と証明しようと、旧約聖書を厳密に検討しないまま、それらしく使用したのです。ですから、ユダヤ教徒にとっては、とても受け入れ難かったのです。キリスト教とユダヤ教が、長い歴史にわたって敵対関係を持ち、争い合ってきた背景にはこういう問題が含まれていたのでした。

今日の統一教会においても、この素晴らしい文先生と出会ってしまったという感動のあまりに、クリスチャンの立場から見れば問題の多い聖句引用がなされてしまった部分があると言えるかもしれません。確かに『原理講論』を執筆された劉孝元先生も、聖句の引用箇所等の問題を、出版する直前になったころ文先生に相談され、『原理講論』を修正しようとされたというのです。ところが、文先生はそうした修正を許されずに、「八割くらい合っていれば、それでいいというんだね」というようなことを語られ、そのままにしておくようになったというのです。

(注) この「八割」という表現を逆手に取って“『原理講論』の約二割が間違っているらしい”と批判している反対牧師もいるようですが、しかしこの「八割」という言葉が“ものの譬え”であることは、賢明な人であればすぐに分かることだと思います。また、「八割くらい合っていれば…」という表現の仕方は、即「二割間違っている」という意味になってしまうわけでもありません。

しかも、この問題の本質は、「統一原理」の教理それ自体が間違っているということではなくして、あくまでもその教理の骨子を説明する場合における例題の取りあげ方がふさわしいのかふさわしくないのかといった類の、表現上の“完成度レベル”の問題に他ならないのです【本書、第二部として記載した《『原理講論』に対する補足説明》を参照のこと】。この表現上の“完成度レベル”を問題にするならば、数多くの記述ミスや聖句の引用問題が存在している「新約聖書」それ自体も、徹底的に糾弾されなくてはならないことでしょう。それが公平な判断というものです。

にもかかわらず、反対牧師の多くは『原理講論』の記述ミスや聖句の引用問題等の幾つかの箇所をピックアップして批判し、それをもって『原理講論』のすべてが間違っているかのごとき印象を、聖書学的知識の乏しい元信者らに植え付けてしまうという、実に巧妙な“弁論術”を会得しているのです。しかも彼らは新約聖書のそれに対するときには、記述ミスや旧約聖書からの聖句の引用問題等を擁護するための“護教論(信仰の論理)”をしっかりと心得ているにもかかわらず、にです。

要するに、ユダヤ教徒からみた場合にキリスト教の教理が、そしてキリスト教徒からみた場合に統一教会の教理が、共に「それは間違っている!」と糾弾される場合、その批判者たちに「精神的な拒絶反応」といっても差し支えないような結論を引き起こさせている本質的な要因は、あくまでも宗教相互間に存在している神観や救済観、及びメシヤ観などの教理的内容の相違点、すなわち「パラダイム」が変更されることによってもたらされてしまったところの“ギャップ”なのであり、さらに、自分の宗教のみを絶対化しようとする自己陶酔的な信念に根ざしたところの“排他主義”に他ならないと言えるのです。我々宗教者は、もっと視野を広くし、また心霊を高くして、この排他性および偏狭性を取り除いていく努力をしなければならないと思います。そして、ものごとの“本質”を見極めようとする純粋な心の眼を、大事に育みたいものです。

それは結局のところ、聖句の引用問題等、『原理講論』の表現上の記述ミスが一つもなくなってしまい、それが完璧なものになっていたとするならば、「十字架信仰」(十字架集中主義)という従来のキリスト教の“パラダイム”の故に、かえって文先生をサタン視して拒んでしまい、皮肉にも神の摂理に反逆する立場に立ってしまうかもしれないクリスチャンたちを、サタンの讒訴から「とりなしてあげる道」がなくなってしまうからだというのです(参考聖句、ルカ二三・34、使七・60)。そして、そのこと以上に二千年前にユダヤ教徒と初代教会のクリスチャンだちとの間で起こった“躓き”(当時のユダヤ教徒がイエスに対する信仰を立てられなかったという問題【資料15】)を、蕩減復帰してあげることも難しくなってしまうというのです──もし仮に、『原理講論』の記述ミスや聖句の引用問題等がなくなり、それが完璧なものになっていたとしても、そこで起こっている“パラダイムの変更”のゆえに、それでもなお数多くのクリスチャンたちが、おそらく文先生の御言に躓いていたのではなかろうかと、遺憾ながら、私自身の経験を踏まえてみて、そう感じるのです──だからこそ、神は人類を救済するための作戦として、あえてこのような“躓きの石”を『新約聖書』や『原理講論』などに盛り込まれたのだと思います。そうやって“とりなしの道”を残しておくことによって、選民としてのユダヤ教徒たちやクリスチャンたちへの救済の道が、サタンの容赦なき讒訴によって完全に断たれてしまうのを、ある意味で阻止しているのだと言えるでしょう。

(注) 実際のところ、初代教会時代において、クリスチャンとユダヤ教徒たちとの敵対関係は凄まじく、もうすでに修復困難な“悲劇的状況”になっていました。『新共同訳・新約聖書注解Ⅰ』(日本基督教団出版局)には、「パリサイ派は八〇年代に入ると、この(第一次ユダヤ戦争の)打撃から立ち直って力を盛り返し、キリスト教を圧迫し得る勢力となっている。マタイ福音書が書かれた時代に、二つの宗教の対立関係は悲劇的な事態にまで至っていることが、この(マタイ伝の)作品の随所に窺えるのであって、キリスト教徒は明らかにユダヤ教からの厳しい迫害にさらされている(五・11、二三・34など)。もはやユダヤ教徒への伝道の可能性は全く見込まれていない」(二三頁)と記述されています。この“悲劇的状況”は、今日におけるクリスチャンと統一教会との関係にも当てはまることであって、クリスチャンたちが統一教会を受け入れるということは、ちょうどユダヤ教徒がキリスト教を受け入れるのと同じくらいに困難な状況になっています。私は、彼らのうちの少しでも多くの人が、早く「狭き門」に至るための道を見いだしてくださることを、切に願ってやみません。

文先生はある時、「二千年前に、ユダヤ教徒たちがこの信仰のテストに合格していたら、今日において、このような聖句の引用問題は起こらなかった」という意味合いのことを話されたことがあったそうです。つまり、クリスチャンによって投じられた旧約聖書からの聖句の引用問題という“躓の石(信仰のテスト)”を、イエス当時のユダヤ教指導者たちは乗り越えることができなかったという歴史的な失敗があったというのです。そういう歴史的事情を抱えながら今日の摂理があるということを、我々はハッキリと知らなければなりません。

事実、文先生は『原理講論』を出版されるとき、劉孝元先生に対して語られた内容と同じように、一九九五年の年頭のメッセージにおいても、「(『原理講論』の記述が何か所か)間違っていたとしても、それを知らないのではありません。間違っているところ何か所かを、そのままにしておかなければならないのです。すべてを教えてあげるわけにはいかないのです」(『ファミリー』一九九五年二月号、六三頁)と再び語っておられます。つまり、そこには摂理的に何か深い理由があって、あえてそのようにされておられるのだということを、我々は謙虚になり、かつ厳粛になって受けとめるべきことと言えるでしょう。

(注) 人間始祖アダムとエバは、神から“取って食べてはならない。食べると、きっと死ぬであろう”(創二・17)という戒めの言葉を与えられていました。この戒めの言葉は“真理”でしたが、その真理性を人間の理性的な作業によって確認することは不可能であり、彼らには、それをただひたすら信じて勝利するという道しかなかったのです。つまり“戒め”とは、あくまでも神と人間との真の愛による信頼関係の確立、つまり神と人間が完全な授受作用に基づく愛と美の関係(一体性)に至るまで、人間が神を絶対的に信頼し、被造物に対する愛の主管性を体恤することができるようになるまで成長し、かつ完成することを目的として与えられたものだったのです。したがって、その戒めの言葉が真理か否かを、成長途上の未完成期の状態にある人間の理性的判断によって検証するという方法手段を、自らの責任分担のために、人間側は持ち合わせてはいなかったのでした。したがって、その失敗によって“死んだ”という立場に立ったことを蕩減復帰するためには、選民は“死ぬかもしれない”というような超理性的な内的試練の道を、どこまでも自らの信仰によって、みごとに勝利しなければならないという責任分担があるというのです。“信仰のテスト”には、そういうような意味合いも含まれていると考えられます。

事実、律法を遵守することを重視していたユダヤ教徒にとって、“律法の破壊者”に見えるようなイエス(参考、ヨハネ九・16)を受け入れるということは、そこにかなりの信仰というものが要求されていたのでした。彼らが勝利するためには、自分より低い立場(ナザレ出身者、無学な青年、神を冒涜する者 etc.)にあると思えるようなイエスを、それでも蔑視せずになおも愛し、そしてイエスの語る神の愛あふれる御言に耳を傾け、その御言の本質を自らの心霊と知能によって把握し、かつ貧しきナザレ人イエスに心から屈服できるに至るだけの、真の意味での謙虚さというものが必要だったことでしょう。

これらのことを考え合わせてみますと、今日の統一教会とキリスト教の間で起こっている「聖句の引用問題」等【第二部を参照】は、二千年前と同じようにして起こってしまった蕩減的な意味合いを持つ問題であったといえるのです(『統一教会の正統性』一六五~一七一頁の「聖句の引用問題」をも合わせて参照のこと)。

「聖句の引用問題」に対する統一教会のアプローチ

今日の聖書学から見ると、新約聖書の正しさが、旧約聖書によって裏付けられているかというと、むしろその逆なのです。新約聖書は実にいい加減な聖句引用ばかりだという非難を免れることができないことでしょう。したがって、ユダヤ教からキリスト教への連続性というものが見えなくなってきたというのが、今日の聖書学における限界点なのです。

それでは、この「聖句の引用問題」に対して、統一教会はどのように整理し、またどう解決していく方法論を持っているのでしょうか。

実は、そこには大変おもしろいことが隠されているのです。「統一原理」に照合させてみた場合、結論から言うと「非連続による連続性」というかたちで、それらの問題を整理してあげることができる視点というものを持っているのです。つまり、二千年前に起こったと同じ現象が、現代においても再現されたということをもって、その「非連続性」という要素を「連続性」へと置き換えてあげることができるというのです。

例えば、旧約時代のユダヤ教は、その基本が「律法」であったわけです。そして新約時代のキリスト教は「福音」であったわけです。そのキリスト教が言わんとすることは、イエスの十字架が絶対であったということで、その十字架を信じるという「信仰義認(信義)」によって義とされると主張するのです。ところが、ユダヤ教の方では律法を守り行って義とされる、すなわち「行義」という救済観のままなのです。ですから、そこには明確なギャップ(gap)というものが存在しているのです。

今度は、キリスト教と統一教会とを比較するとどうでしょうか。続一教会は、侍義信仰ということでメシヤに直接侍って生活することを重視します。ですから、「ただ信じるだけで天国に行ける」という教えではなく、神の前に「信仰基台」と「実体基台」を立ててメシヤと共に歩むという人間の五%の責任分担の重要性を説いているのです。これはキリスト教から見れば、全く新しいメッセージですから躓いてしまうのです。

このように見ていくと、やはり古い時代のメッセージの中から、新しい時代のメッセージを上手にキチンとすべてを汲み取ろうとするのは、ある意味で不可能なことだとも言えます。もしも古いものをいろいろと駆使すれば、新しい時代のすべてが説明できるというのなら、そこには新しい啓示の必要性がないわけです。

新しいということは、そこには明らかなギャップがあるということです。そのギャップによって“躓く”という現象が起こっているわけです。二千年前にイエスも、「わたしにつまずかない者は、さいわいである」(マタイ一一・6)とか、「新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるべきである」(同九・17)と語られています。また、反逆するユダヤ人に対して、「あなたがたは、命を得るためにわたしのもとにこようともしない」(ヨハネ五・40)とも言われました。

この飛躍と躓きが、二千年前と同様に、現代でも起こっているのです。「行義」から「信義」に飛躍した時代、そして今の時代は「信義」から「侍義」へと飛躍しようとしている時代なのです。そのなかでさまざまに起こってくる問題は、次元こそ異なりますが、実は二千年前のクリスチャンとユダヤ教との関係が再現されたものだというのです。

このように、同じような現象が再現されたことによって、そこには「連続性」というものが見えてくるというのです。すなわち旧約時代、新約時代、成約時代というように、この三点――三時代――を並べてみると、そこには一つの法則のようなものが見えてくるのです。二者間だけでの比較ならば、そこに法則性を見ることはできません。けれども三点を比べてみると物事は安定し、また非常によく見えてくるというのです。それが、すなわち「非連続による連続性」だったというわけです。

「統一原理」では、そういうように歴史の動き方を整理し、意義付けしてあげることができるという視点を持っているのです。

「宗教一致」へのアプローチ

統一教会には、さまざまな宗教間の対立関係を緩和して「宗教一致」の道すじを示してあげるという重要な使命が残されていると思います。

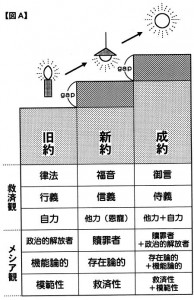

【図A】を見ていただくと理解しやすいと思いますが、ユダヤ教とキリスト教と統一教会とを比較してみると、次のようなことが分かってくるのです。

まず、前項においても触れた内容ですが、ユダヤ教とキリスト教の「救済観」を比較してみると、そこには深刻な対立関係が存在しています。すなわち、ユダヤ教では「行義」ということで、神から与えられた「律法」を守り行うことによって義とされるといいます(申六・25)。

ところが、キリスト教では信仰による義、すなわちイエスを信じることによってしか、人は義とされないというのです(ロマ一〇・4)。ユダヤ教が人間の努力(自力)を重んじるのに対して、キリスト教では圧倒的な神の恩寵(他力)によるしかないというのです。

次に「メシヤ観」を比較してみても、ユダヤ教は、モーセのような「政治的解放者」というのがメシヤとしての中心的使命ですし、かつそれを実現する人がメシヤであるという点で、非常に「機能論的」な側面を強く持っています。ところが、キリスト教になってくると、メシヤの使命とは人類を罪から贖う「贖罪者」としての立場であって、しかもそれはだれでもがなれるというのではなく、無原罪の存在、すなわちもともと三位一体の神だったという「存在論的」な側面を持っているのです。

<クリックすると拡大します>

さらに、ユダヤ教(及び仏教でも同様)では、そのメシヤ(仏教では仏陀)とは、我々が最終的に到達しなければならない最高の基準というものを先駆けて歩み(悟り)、そして我々を教え諭してくださる「模範性」という側面を強く持っています。それに対してキリスト教では、我々人間はどんなに頑張って努力してみたとしてもメシヤのようにはなれず、我々はただメシヤによって一方的な救いを受くべき立場にあるというのです。したがって、キリスト教でいうメシヤとは「救済性」という側面のみを強く持った存在であるといえます。

このように、ユダヤ教とキリスト教を比較してみると、完全に対立した違った要素によって構築された教義であることが分かってきます。このままでは、どちらかの宗教が滅びないかぎりは永遠に平行線をたどり、対立していかざるを得ないことでしょう。

よくクリスチャンたちは、当時のユダヤ教徒がイエスに躓いてしまった理由として、イエスがパリサイ人を叱責した言葉である「なぜ、あなたがたも自分たちの言い伝えによって、神のいましめを破っているのか」(マタイ一五・3)という聖句を引き合いに出して、当時のユダヤ教徒たちは旧約聖書の御言、すなわち“神の戒め”に忠実だったのではなく、バビロニア・タルムード(特にミシュナー)という“言い伝え”の方を重んじていたのでイエスに躓いてしまったのだと説明するのですが、けれども、このようにユダヤ教とキリスト教の教義そのものの違いを見れば分かってくるように、そんな単純な話ではないのです。それはメシヤ観及び救済観などの“教義自体の違い”というものがそこに介入しており、それは非常に深刻な対立問題なのです。

やはりユダヤ教とキリスト教は、この二千年間の歩みをみても分かるように、どこまでいっても怨讐としての“別宗教”なのです。昨年(一九九三年)には、二千年ぶりにヴァチカンとイスラエルとが和解を結びました。それは一歩前進ですが、まだまだ本質的な面で解決されたわけではありません。

そこで、これらの二つの異なった宗教(ユダヤ教とキリスト教)のところに、新たに統一教会という要素をもってくるとどうなるのでしょうか。実は、驚くべきことに、再びそこに連続性を発見することができるというのです。

「統一原理」を分析すると分かってきますが、まず「救済観」ということを考えてみると、統一教会では、救いとは神の九五%の責任分担と人間の五%の責任分担によってもたらされると考えています。したがって「他力」というキリスト教的側面と、「自力」というユダヤ教的側面の両方を合わせもったような教えなのです。ただし、そこには「創造原理」という被造世界を貫く一つの原則があって(復帰は再創造摂理で、同じ「創造原理」に基づいている)、それに従ってなされるというのですから、それを例えるならば「契約社会」のシステムのようなもので、人間は自由意志を持ちつつも、神が立てた「原理軌道」に従って歩んでいるのだというのです。ですから、我々は本心の自由によって自らの判断で生活していながらも、実際のところは常に神の御手の中にいるというわけです。そういう意味では、我々は律法主義的に生きているのではなく、神の「絶対的恩寵」のなかで生活しているといえるのです。

次に「メシヤ観」について触れると、統一教会のメシヤ観は、アダムが成せなかった「三大祝福」をこの地上に実現することにありますから、ある意味ではユダヤ教の説く「政治的解放者」的な使命分野を持っています。それと同時に、キリスト教と同様に人類の罪を贖うという「贖罪者」としての使命をも兼ね備えています。また、その概念は、神の御旨を実現する人がメシヤだという「機能論的」な側面を持っており、ある意味では全員がメシヤにならなければならないと考えているのです。その反面、メシヤとは“無原罪”の存在であり、かつ唯一なる「真の父母」であるというわけですから、それはだれでもがなれるのではないという「存在論的」な側面をも兼ね備えています。

そして、人間は長成期の完成級で堕落したので、そこにメシヤを迎えて“原罪”を清算しなければならないのですが、それはメシヤを通してしか清算ができないという「救済性」をそこに見ています。しかしそれと同時に、成長期間のいまだ誰も通過していない「完成期」を先駆けて歩まれるメシヤ家庭に倣って、我々自身(人類全体)も歩まなければならないという意味から、そこには「模範性」という側面をも含んでいるのです。

このように、「統一原理」の教義内容は、ユダヤ教とキリスト教とを一つに結びつける重要な鍵を持っていると言えるでしょう。まさに「統一原理」こそ、宗教間の対立問題を解決するために、神の摂理のなかで最終的に出現してきた理論であると思います。それはちょうど、ユダヤ教が「テーゼ」で、キリスト教が「アンチテーゼ」、そして統一教会が「ジンテーゼ」のようなものだと思います。

我々は、ユダヤ教を長男とし、またキリスト教を次男とし、そして統一教会を三男として、同じ家族の一員のような立場で、共に神の摂理を担っていけるよう、早く一つに歩み寄っていければ、どんなにか素晴らしいことでしょう!!

五、おわりに

現代のキリスト教を見渡すとき、近世以降において急速度に台頭してきた批評学的研究や宗教史学派などの諸学問の挑戦をうけることによって、二千年間培われてきた正統的、かつ伝統的な信仰基準が、確実に崩壊に向かいつつあるというような現実を目のあたりにし、私は大きな危惧を感じていました。そしてまた、現代の神学的研究の方法論を吟味してみるときにも、我々はそこに“福音派”と“リベラル”という、相俟っていくことの困難な二つの状況があるということに直面して、そこに誰しも戸惑いを覚えることでしょう。この分極化していく二つの神学的立場を総合しようとする試みが、現代の有能な神学者たちによってなされてきましたが、しかしそれらの試みも真の意味で成功しているとは言いがたい状況下にあります。

本書においても何度か取り上げた、古屋安雄著『激動するアメリカ教会―リベラルか福音派か』(ヨルダン社)には、第一部「プロテスタント『主流』教派の衰退」というテーマで論じられた項の終わりに、現代キリスト教が抱えている、このような状況を総括した言葉が述べられています。

●「プロテスタント主流教派の教勢衰退の原因は、教職と信徒のあいだ、あるいは教職のあいだの、また信徒のあいだの、政治社会的な見解のギャップによる分裂だけではなく、もっと根本的には、それらの根元をなしている信仰的ないし神学的な見解のギャップによる分裂なのである。この時代がたまたま、アメリカ神学界の指導的神学者たちの相次ぐ逝去の時代であったのは、決して偶然ではない。つまりイェール大学神学部のリチャード・ニーバーは六〇年に死去し、ユニオン神学大学とハーバード大学神学部で活躍したパウル・ティリッヒは六五年に亡くなり、すでに長らく病気中であった、ユニオン神学大学のラインホールド・ニーバーも七二年には病没している。これらの偉大な神学者たちはいずれも、リベラルな政治社会的見解と正統的な信仰とを結合させ、さらに近代的な神学と伝統的な神学とを綜合させることのできた、神学者であった。ところがこれらの人々のいわゆる『ネオ・オーソドックス』神学が後退して、極めてリベラル、いやラディカルな神学と、極めて保守的、いやファンダメンタリスト的な神学とに、神学界が分極化していったのが、六〇年代の後半である。

この神学状況を、プリンストン神学大学の宗教哲学の教授、ディオジェネス・アレンのように『中間的立場の崩壊』と呼んでもいいであろう。一九七四年に、アレンはそれまでの十年間を次のように要約している。

『わたしにとって、もっとも重要な事件は、リベラリズムとファンダメンタリズムとのあいだの、中間的立場が崩壊したということであった。バルト、ブルンナー、ティリッヒ、ラインホールド・ニーバー、ニグレン、フェレーの後継者たちは、宗教的に養育してくれる、キリスト教的真理のビジョンを明確にすることができなかった。

この中間的立場の代りにわれわれがもっているのは、一時的な流行、プログラム的な提案、方法論についての長い序論と、不十分な神学的理解に指導された行動主義である』」(四八~四九頁)

ディオジェネス・アレンが指摘するように、我々は、キリスト教信仰が“分極化”していく傾向を認識しつつも、この問題にどう取り組み、またどのように対処していくべきなのか、その解決のための糸口さえ、誰も見いだせないままでいるのです。

特に、近年著しい傾向を見せてきているのが、「聖書」の無謬説に対する信頼性の喪失でしょう。キリスト教の正典である「新約聖書」二十七巻は、AD三九七年のカルタゴ会議以来、いやそれよりも以前に、新約文書の正典化への試みが始まったと思われる“ムラトリ断片”の記された紀元二世紀末の頃から、近代において“聖書批評学”が登場してくるまでの長い歴史のなかで、常に“神の啓示の書”あるいは“無謬の書”としての絶対的権威を誇ってきていたのです。ところが、今日においては、こともあろうにキリスト者たちの間においてでさえ、リベラルな学派の煽りを受けて、その絶対的権威を徐々に失いつつあろうとしているのです。

私は、もともと福音派の信仰に立っていたクリスチャンでしたから、聖書を詳細に読み込んでいくなかで、そこに含まれている“記述ミス”や“矛盾性”に気付いたとき、「全知全能なる神は、何故そのような記述ミスを、そのまま聖書の中に放置されてこられたのだろうか?」という素朴な疑問を抱かざるを得ませんでした。その発端となった出来事は、高校生のときに、口語訳聖書と新改訳聖書を詳細に読み比べてみたことでした。初めのうちは些細なものでしたが、その後においてさまざまな学問と接するなかで、徐々に膨らみ始めてゆくこの素朴な疑問は、根本主義者たちの講じる擁護論では勿論のこと、バルトの主張によっても解決されませんでした。

また一方では、宗教史学派の諸研究などで、キリスト教の起原が考察されることにより、“啓示による宗教”というキリスト教発生の神秘的側面がドンドンと相対化され、やがては多くの人々が、聖書に対しても“それは人類歴史の所産物にすぎない”として、そこから神秘のヴェールをむしり取ろうと躍起になっている姿に接するたびに、いささか消沈してしまうものでした。最初のうち、私はその研究姿勢それ自体に対して“疑義の念”を抱いていましたが、徐々に相対化されていくであろうキリスト教の現実を垣間見ているなかで、神の御意はどこにあるのだろうかと問い尋ねていたのでした。

ところが、私が長年抱き続けてきたこれらの疑問に対して、ひとつの明確な解答が「統一原理」との出合いによってもたらされたのです。少なくとも、私には喜びのうちに、そう思われたのでした………。

さて、冒頭にも書き記したように、本書で訴えたかったことは、聖書学的な観点から現代キリスト教の抱えている問題点を取り上げ、それを「統一原理」がどのようにクリアしているのか、ということについて論じることでした。その目的が本書によってどれだけ果たせたのかは分かりませんが、いずれにせよ「統一原理」は、現代の聖書学におけるリベラルな立場の神学的観点をそこに包摂しつつも、さらに新しい次元での“霊感説”を提示し、それを現代人の理性においても納得できるようにアプローチをしているのではないかという点を、ここで繰り返し強調しておきたいと思います。

「統一原理」は、聖書をベースに人類歴史を再考察することによって、そこへ「復帰」という摂理的観点を盛り込み、歴史とは人間の自由意志だけで作り出す“偶然の産物”としてのものだけではなく、さらに“神の摂理的な介入”という側面をもそこに付加することに成功しているのです。それによって、宗教史学派によって相対化されてきた部分に、神の啓示性という側面を復活させ、現代の我々に、もう一度躍動感あふれる神の臨在性を感じさせてくれているのだと、私は思うのです。

つまり、混迷する聖書学の分野に対して、「統一原理」は、神の啓示の書としての絶対的権威をもう一度よみがえらせ得るだけの優れた論理性と実証性とを、間違いなく兼ね備えているということを、私は確信するとともに、だからこそ、この理念に基づいた統一運動が、──今は随分と誤解されているけれども──今後キリスト教界における“リベラル”と“福音派”という二つの神学的立場を総合するための道筋を開拓し、かつ推進してくれるであろうということを、強く期待してやまないでいるのです。

―以上―

第一部資料

【資料1】

『NTD新約聖書註解4』ジークフリート・シュルツ著(ATD・NTD聖書註解刊行会)

エルサレムの権威者らにとってイエスは、大衆誘惑者であり、責任ある地位の人からは一度も信じられたことがなく、信じているのは無知な賤民、ラビ文献に言うアム・ハ・アレツ〔=地の民〕で、モーセ律法を知らず、だから実際上それを守ることもできない、むしろ呪われた者たちなのである。ユダヤ民族の指導者層に対して──と福音書記者は考える──モーセ律法がイエスヘの信仰を阻止しているのであると。モーセ律法に基づけばイスラエルの終末論的救済者は、メシアの律法をもたらす者であると同時に、イスラエルを異国による支配のくびきから解放し、自ら世界統治の座にすえられるべき強大な王なのであるから。モーセの律法と後期ユダヤ教徒の期待とによって養われたそのようなメシア論であればこそ、第四福音書(ヨハネ伝)の「メシア論」など神を涜すものとして退けるほかない。というのは、救世主が先在からこの世に来、人の姿を取り、こうして異郷に旅人としてある時も神たることを止めず、十字架において父のもとに帰ることによって救いの業をなし遂げる、というようなことをモーセ律法は実際のところ知らないからである。そんなことはユダヤ教会にとっては昔も今も、涜神的な神話であって、モーセ律法によって証明されることなどまったくあり得ないのである!(二二九頁より)

【資料2】

『オンリー・イエスタディ』F・L・アレン著(筑摩書房)

こうした現象は、一九二五年の夏に起こったスコープス事件によって、最高潮に達した。ファンダメンタリストに牛耳られていたテネシー州議会は、「この州の、公立学校基金を全部または一部支給されている大学、師範学校、公立学校の教師は、聖書に示されている人間が神聖な創造物であるという説を否定する理論を教えたり、そうでなくても人間が下等動物から進化したというような理論を教えた場合は、法律に抵触するものとする」と規定した法律を通過させた。

この法律が公布されてまもなく、テネシー州のデイトンという静かな町で、数人のグループがこの法律を試してみようとした。ロビンソンというドラッグ・ストアで、鉱山技師のジョージ・ラッペリアが、温和な二十四歳の若者で、セントラル高校の生物学の教師であるジョン・トーマス・スコープスや他の二、三人の仲間とレモン・ソーダを飲んでいた。ラッペリアはスコープスにむかって、無邪気な学童に進化論を教えている現場で、現行犯で捕まってみる気はないか、と言った。すると、スコープスは──冗談半分で──引きうけてしまった。動機には明らかに雑多なものが入りまじっている。(この事件に非常に好意的なアーサー・ガーフィールド・ヘイズの言によれば)ラッペリアが叫んだという、この事件でデイトンが地図にのるかもしれない、ということばは、この時代の特色をよく表している。それはともかく、この違法行為はまもなく実行にうつされて、スコープスは逮捕され、ウィリアム・ジェニングズ・ブライアンが自発的に検察の役目をかって出た。ラッペリアはニューヨークの市民の自由教会に電報で打って、クラレンス・ダロウ、ダットリー・フィールド・マロン、アーサー・ガーフィールド・ヘイズなどに、スコープスの弁護を依頼した。裁判は一九二五年の七月に行われることに決まって、突如デイトンはいやというほど、地図にのせられるようになった。

たとえ、それがばかばかしいことであっても、税金でまかなわれている公立学校で教えられるべきことを決める権利は、国民にあると言ってよかろう。だが、大勢の新聞読者も知っているとおり、スコープス事件の論点は、納税者の権利対学問の自由というような難解な問題ではなかった。人びとの目に映ったこの裁判は片やファンダメンタリズム対片や二十世紀懐疑主義(現代主義教会派の支援をうけた)の対決であった。両陣営とも、代表選手は一流どころであった。大統領候補に三回指名されたことのあるブライアンは国務長官をつとめたこともあり、有名な論客である。彼は──親しみ易く、素直で、偏狭な──古風なアメリカ理想主義の完璧な体現者であった。合理主義者で、弱者の味方で、不可知論者であるダロウは、最近、レオポルドとレーブ事件の弁護で一躍脚光を浴びていた。テックス・リカードといえども、こうした感情的な論点をめぐってこの二人が展開する対決以上におもしろくなりそうなボクシング試合を企画することはむずかしかったろう。

それは、奇妙な裁判だった。静かなデイトンの町には、テネシーのやせた農民やその家族が、らばにひかせた馬車やぐらぐらする古いフォードに乗って集まってきた。作業ズボンやギンガム服や黒服なとを着た、おとなしくて敬虔な人たちが“よそ者”に対して、自分たちの信仰を弁明しようとし、さらに、かけだしの流行である進化論とやらがどんなものかということを知りたがっていた。あらゆる種類の信仰復活運動者もこの町に群がってきて、場末の蝋燭の炎ゆらめく下で集会をやり、裁判所の周辺の木に、「一週間毎日聖書を読みなさい」とか、「あなたの罪は、確かにあなたを看破する」などと書いたビラを貼りつけ、裁判所の門には次のようなビラを貼った。

神の王国

イエス・キリストの優しい愛と天国にいたる道は、目の前にあります。優しい天使になることを望むならば、四十日間の祈りを捧げなさい。永遠の生命のために、あなたの罪と不正を書き出しなさい。あなたが清浄になれば、神は声をもってお答えくださるはすです。

だがデイトンの町の雰囲気は、敬虔な田舎町といった単純なものではなかった。まるでサーカスの開かれる日のように、ホットドッグ屋やレモネード売りが、道端に売店を出した。本屋は、生物学の書物を大声で売り歩いた。百人をこえる新聞記者が町にあふれた。ウェスタン・ユニオン社は食料品店の一室に、二十二人の電信技師をつめこんだ。法廷では開廷がさし迫るにつれて記者やカメラマンが、しかめっ面をしているテネシーの住人たちの周囲にひしめきだした。ひそひそ話、足をひきずって歩く音、電信機のかちかちいう音など劇場の初日の夜のようなサスペンスにみちた雰囲気が漂っていた。判事、被告、弁護士は、シャツの袖をたくし上げていた──ブライアンはつむぎふうの絹のシャツを首のところで開け、ダロウは藤色のズボン吊りをし、ロールストン判事は判事らしいもっと落ち着いた色のズボン吊りをしていた──が、流行のファッションがまったく見られなかったというわけではなかった。判事と一緒に判事の娘たちが法廷に入ってきたが、彼女たちは都会のフラッパーのようにストッキングを巻き下していた。このニュースはただちに全国に打電された。法廷は敬虔な祈りではじめられ──映画技師があらゆる角度から、主だった裁判関係者を撮ろうとして、テーブルや椅子の上にのぼっていた。証人はスコープスから進化論を教えられたが何ら害毒を受けなかった、という十四歳の少年ハワード・モルガンの告白から、生命は約六百万年前ごろからはじまったという動物学者の判断にいたるまで、延々と続いた(この主張は、傍聴する田舎の人たちに、ため息や不信のしのび笑いをひき起こした)。一方、デイトンからは、二百万語におよぶ電文が打電され、裁判は、『シカゴ・トリビューン』紙の直営局WGNによって中継放送された。また、コニー・アイランドのドリームランド・サーカスは、スコープスの弁護のために“ジップ”を“中間形態”[類人猿と人との中間に存在したと仮定される生物]として提供しようとした。無線会社では、大西洋向けの無線使用料が激増したという報告を受けていた。ロンドンの通信社はスイス、イタリア、ドイツ、ロシア、中国、日本などから、もっと記事を送るようにと攻めたてられた。バカ騒ぎがデイトンの町を襲っていたのだ。

これは激烈な裁判だった。テネシー州のスチュワート州法務長官は、知らぬまにひろがりつつあるこの進化学説に反対して、「テネシー州の学童の信仰心を害し、彼らが“永遠の命”を得る機会を奪うもの」だと強調した。ブライアンは、“聖書を誤診した”という一点で、ダロウを告発した。ダロウのほうでは、ブライアンを“宗教バカ”呼ばわりし、この応酬はときに茶番劇の様相を呈した。裁判は──議論に激烈さという意味でも、茶番劇という意味でも──七月二十日の午後に、クライマックスに達した。それは、もののはずみでヘイズ弁護人が、ブライアンを聖書の専門家として、証言台に立たせるよう要請し、ブライアンはそれを承諾したからである。

その午後、あまり傍聴人が増えたので、裁判所は法廷を裁判所に向き合った楓の木陰につくられた演壇に移すことに決めた。演壇の前にはベンチが並べられ、新聞記者はベンチといわず地面といわず、どこにでも坐りこんで原稿を書いていた。坐っている傍聴人の周囲には、木の間をもれる真夏の太陽を浴びて、群衆がとりまいた。演壇の上には、ワイシャツ一枚になったクラレンス・ダロウが、聖書を膝に置いて坐っており、まだ法廷では前例のない珍妙な審問を受ける羽目になった根本主義派側の代表選手ブライアンと並んでいた。

ダロウはブライアンにむかって、ヨナと鯨(参照、ヨナ書一・17~二・10)、ジョシュアと太陽について(参照、ヨシュア記一〇・13)、カインが妻をめとった場所、ノアの洪水の起こった日付、バベルの塔の意味などたずねた。ブライアンは彼が信ずるところを、次のように表明した。世界は紀元前四〇〇四年に創られた。洪水は紀元前二三四八年か、その前後に起こった。イヴは文字通り、アダムの肋骨からつくられた。バベルの塔は世界中の言語がまちまちになった原因である。“大きな魚”はヨナを呑みこんでしまった…等々である。ダロウがカインが妻をめとったところを聖書のなかに発見できたか、と問うと、ブライアンは「いや、彼女を追跡するのは不可知論者にまかせましょう」と答えた。また、ダロウが「あなたは五千年前、この地球上に文明があったとは信じていないと言いましたね」とたずねると、ブライアンは「私の知っている証拠によっては、そのことは納得できません」と断固たる態度で答えた。緊張と暑さとで、気分がいらいらしてきた。かつてダロウが公表したところによると、ブライアンを審問した目的は、「頑固な信仰家や、知ったかぶりをする馬鹿者が、合衆国の教育制度を支配するのを阻止するために……ファンダメンタリストの本性を暴露すること」にあった、と言う。やがて、ブライアンは顔面蒼白になって、げんこつをふりまわしてダロウをおどしながら「合衆国一番の無神論者と不可知論者から、神のことばを守らにゃならん」と、叫んでしまった。

これは、前国務長官にとって、残酷とも、悲劇的ともいえる闘いであった。彼は心に抱いた最愛のもののために抗弁し続けてきた。彼は──本人は気づかなかったが──かつて彼に名誉を与えたアメリカの民衆の前に、最後の雄姿を見せていたのだ(わずか一週間後に、彼は死んだ)。屈辱にまみれていた。彼が説明したような宗教的信仰とは、証人席に立ったり、告発者としてその理由をつきつめたりするような種類のものではなかったのである。